Die ehemalige Umweltministerin und nunmehrige Grünen-Chefin Leonore Gewessler will dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) die nötige Zweidrittelmehrheit vorerst verwehren: „So wie das Gesetz jetzt vorliegt, ist es für uns Grüne nicht zustimmungsfähig“, hält Gewessler im Selektiv-Interview fest. Jedenfalls müsse das ElWG ohne Einspeiseentgelte für Erneuerbare auskommen, für die Finanzierung des Netzausbaus stattdessen ein Netzinfrastrukturfonds aufgesetzt werden. Auch das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten lehnt die Grünen-Chefin ab, sollte es zu einer neuen Abstimmung im Nationalrat kommen, um den ablehnenden Beschluss aus 2019 abzuändern, würden die Grünen ganz klar mit „Nein“ stimmen.

Zum Gesetzesentwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) wurden 571 Stellungnahmen abgegeben, Kritik und Änderungsvorschläge kamen von allen Seiten. Für einen Beschluss des Gesetzes braucht es die Stimmen der Grünen oder der FPÖ – welche Änderungen sind nötig, damit die Grünen zustimmen?

Leonore Gewessler: Das ElWG muss ein Gesetz sein, das Investitionen absichert – das ist uns Grünen sehr wichtig. Es geht hier um Milliardeninvestitionen in die Energieinfrastruktur an unserem Standort. Es muss ein Gesetz sein, das die Energiewende voranbringt und dabei auch auf der sozialen Seite – Stichwort Sozialtarif – für Fairness sorgt.

Die über 500 Stellungnahmen waren laut und deutlich. Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer ist jetzt aufgefordert, einen neuen praxistauglichen Entwurf vorzulegen und auf diese Einwände auch einzugehen. Momentan kenne ich nur Ankündigungen, dass die Kritik offenbar gehört wurde und Minister Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Zehetner eingesehen haben, dass sie hier auf dem Holzweg sind. Aber ich habe noch keinen verbesserten Gesetzesentwurf gesehen – diesen werden wir dann frisch beurteilen.

Was sind die Punkte am Gesetz, die Ihrer Meinung nach auf jeden Fall geändert werden müssen?

Wenn die Windkraftbranche davor warnt, dass aufgrund dieses Gesetzesentwurfes Milliarden an Investitionen auf dem Prüfstand stehen, dann müssten im Wirtschaftsministerium eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Wir sehen an verschiedensten Stellen in diesem Gesetz Bestimmungen, die die Energiewende ausbremsen beziehungsweise sogar sabotieren. Hier muss dringend nachgebessert werden.

Im Wirtschaftsministerium müssten eigentlich alle Alarmglocken schrillen.

Leonore Gewessler

Ein vielkritisierter Punkt waren die geplanten Netzentgelte für das Einspeisen von Strom, z. B. auch für private Photovoltaikanlagen. Jetzt soll es doch für kleine Anlagen eine Ausnahme geben. Ab welcher Größe sollten PV-Anlagen Ihrer Meinung nach davon ausgenommen sein?

Ich halte diese Einspeiseentgelte wirklich für ein falsches Signal. Offensichtlich ist es der Weg dieser Bundesregierung, jenen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, zu sagen: Ihr Klimaschützer, Ihr seid jetzt wieder die Dummen. Das ist das Signal, das von solchen Plänen ausgeht.

Wir brauchen einen Netzausbau und müssen diesen auch finanzieren, das ist richtig. Daher haben wir auch einen Alternativvorschlag gemacht, über einen Netzinfrastrukturfonds die Beiträge zu bündeln. Insofern freue ich mich, dass der Herr Bundeskanzler Stocker diesen Vorschlag jetzt aufgenommen hat. Nur wird sein Vorschlag nicht reichen – mein Vorschlag war auch, die Landesenergieversorger, die gut verdient haben im letzten Jahr, einen Beitrag zum Netzausbau leisten zu lassen. Die von der SPÖ viel zitierten breiten Schultern, die einen Beitrag leisten können, die sollen ihn hier auch leisten.

Aber um es verständlich zu machen – welche Größe für die Einspeiseentgelt-Befreiung schwebt Ihnen vor? Sind das 8kWp, 10kWp, oder gar 35kWp, die auch die Grenze für die Umsatzsteuerbefreiung waren?

Ich habe aus gutem Grund eine Alternative vorgeschlagen, weil ich diese Entgelte nicht für sinnvoll erachte.

Also soll das überarbeitete ElWG solche Einspeiseentgelte am besten gar nicht mehr vorsehen?

Ja, daher habe ich den Alternativvorschlag eingebracht, wo der Netzausbau aus verschiedenen Quellen gespeist wird – zum Beispiel über die Übergewinne der Landesenergieversorger oder einer Abgabe aus lang abgeschriebenen Großkraftwerken. So wie es jetzt im Gesetz vorgeschlagen ist, werden diejenigen Unternehmen und Bürger bestraft, die einen Beitrag zur Energiewende leisten.

Bundeskanzler Christian Stocker hat mittlerweile einen durchaus ähnlichen „Standortfonds“ vorgeschlagen, mit dem auch mit privatem Kapital Infrastruktur und Stromnetzausbau finanziert werden soll. Weiters will er die 114 Stromnetzbetreiber – davon 80 in öffentlicher Hand – redimensionieren. Sollte das Ihrer Meinung nach bereits im neuen ElWG-Entwurf berücksichtigt werden?

Ich begrüße es, dass der Herr Bundeskanzler hier auf unseren Vorschlag eingeht, und auch privates Kapital für die Netzinfrastruktur mobilisieren will. Das allein wird aber nicht reichen, das muss man so klar und deutlich sagen. Es wird hier weitere Beiträge brauchen – auch dafür haben wir bereits Vorschläge gebracht. Wir müssen das Tempo der Energiewende konstant hochhalten. Das, was jetzt passiert, ist wirklich das Gegenteil. Wir sehen Einbrüche auf allen Ebenen der Energiewende und das ElWG ist so geschrieben, dass es diesen Trend nicht umkehrt, sondern verfestigen wird.

Den Vorschlag des Herrn Bundeskanzlers zur Fusion von Stromnetzbetreibern habe ich mit großem Interesse verfolgt, das ist sicher etwas, das man sich anschauen soll. Es erinnert mich aber auch ein bisschen an die Patientenmilliarde, die sich am Ende des Tages auch nicht ganz materialisiert hat, um es vorsichtig auszudrücken. Somit kenne ich hier nur eine Ankündigung und eine Überschrift – wenn es einen konkreten Vorschlag gibt, dann her damit.

Wenn Sie sagen, das ElWG in seiner derzeitigen Form würde die Energiewende eher ausbremsen statt beschleunigen, wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass das Gesetz noch mit den Stimmen der Grünen beschlossen wird?

Dort, wo wir jetzt stehen, standen wir schon einmal vor eineinhalb Jahren. 80 % dieses Gesetzes sind übernommen aus dem Entwurf, den ich damals noch als Ministerin vorgelegt habe. Das Problem liegt in den anderen 20 %, die jetzt auch in der Begutachtungsphase zu einem breiten Aufschrei geführt haben.

So wie das ElWG jetzt vorliegt, ist es für uns Grüne nicht zustimmungsfähig.

Leonore Gewessler

Da das Gesetz seit eineinhalb Jahren nicht über die Begutachtungsphase hinausgekommen ist, wäre es dann nicht umso dringender, es zum Abschluss zu bringen? Wäre es nicht besser, das ElWG zu beschließen – auch wenn es vielleicht nicht zu 100 % den Vorstellungen der Grünen entspricht – als gar kein ElWG zu haben?

Ich halte mich hier an Michael Strugl – den Präsidenten von Oesterreichs Energie – der sagt, dass das Gesetz nicht zu Ende gedacht ist und am Ende zu höheren Energiepreisen führen könnte. Da haben wir also noch viel Arbeit vor uns. Dementsprechend bin ich froh, dass Minister Hattmannsdorfer offensichtlich festgestellt hat, dass er hier auf dem Holzweg ist. So wie das Gesetz jetzt vorliegt, ist es für uns Grüne nicht zustimmungsfähig.

Haben Sie keine Bedenken, dass sich die Regierungsparteien die Zweidrittelmehrheit mit der FPÖ suchen könnten und Ihre Bedenken am Ende gar nicht berücksichtigt werden?

Das ist eine Entscheidung, die ÖVP, SPÖ und Neos fällen werden müssen. Aber auch die FPÖ kann im jetzigen Stadium nicht ignorieren, dass dieses Gesetz unfertig ist und so nicht zustimmungsfähig ist. Es wird einen neuen, praxistauglichen Entwurf brauchen. Am Ende wird die Koalition entscheiden müssen, ob sie mit den Stimmen der FPÖ ein rückwärtsgerichtetes Gesetz beschließt, das in die fossile Vergangenheit führt oder mit den Grünen in die Zukunft geht. Ich bin vollen Willens hier einen Beitrag zu leisten, dass aus dem ElWG etwas Sinnvolles wird.

Durch Wilderei sterben in Oberösterreich mehr geschützte Arten als durch ein Photovoltaik-Paneel.

Leonore Gewessler

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer hat angekündigt, dass Ende dieser Woche auch das Stromkostenausgleichs-Gesetz (SAG) und das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) in Begutachtung geschickt werden sollen. Letzteres soll neben einem „One-Stop-Shop“ erneuerbaren Projekten ein übergeordnetes öffentliches Interesse einräumen. Wird man dann im Ernstfall die Abwägung treffen müssen, ob nun ein neuer Windpark gebaut werden kann oder das Habitat eines seltenen Käfers geschützt werden muss?

Minister Hattmannsdorfer hat schon vor Monaten angekündigt, dass noch vor dem Sommer drei wichtige Energiegesetze beschlossen werden. Es ist jetzt September und es liegt gerade einmal ein Entwurf zum ElWG vor, der nach der Begutachtung jetzt neu gefasst werden muss. Zum SAG und EABG gibt es jetzt die Ankündigung, dass diese in Begutachtung gehen sollen – wir sind vom ursprünglichen Zeitplan also weit entfernt. Wir haben in ganz Österreich Potenziale für Wind- und Wasserkraft, für Photovoltaik und Biomasse – für alle erneuerbaren Energieträger. Um die Klimaneutralität 2040 zu erreichen, werden wir auch nach dem Jahr 2030 noch ordentlich ausbauen müssen. Dafür braucht es Zielwerte für die Bundesländer, damit dieser Ausbau auch tatsächlich passiert.

Das EABG braucht mehr als nur einen „One-Stop-Shop“, sonst hat es den Namen nicht verdient. In die Falle, ob nun ein Windpark oder ein Käfer wichtiger ist, sollten wir nicht tappen. Wir haben zum Beispiel im Burgenland gesehen, dass Erneuerbaren-Ausbau und Naturschutz gut unter einen Hut zu bringen sind und kein Gegensatzpaar bilden. Wenn es im Burgenland gelingt, wird es auch in den anderen Bundesländern gelingen. Ich halte nichts davon, die Klimakrise und die Krise der Artenvielfalt gegeneinander auszuspielen. Wenn also in Oberösterreich der für Naturschutz zuständige FPÖ-Landesrat behauptet, aus Naturschutzgründen könne es in Oberösterreich keinen Windkraftausbau geben, dann ist das ein vorgeschobenes Argument. Durch Wilderei sterben in Oberösterreich mehr geschützte Arten als durch ein Photovoltaik-Paneel.

Wechseln wir auf die europäische Ebene: Das Europäische Gericht (EuG) entscheidet am 10. September über die von Ihnen initiierte Klage Österreichs gegen die EU-Taxonomieverordnung bezüglich der Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundliche Umwelttechnologien – welche Entscheidung erwarten Sie?

Ich hoffe im Sinne des europäischen Kontinents und seiner Zukunft, dass die Entscheidung des Europäischen Gerichts im österreichischen Sinne ausgeht. Es ist enorm wichtig für die Menschen in Österreich und auch in Europa, dass sie sich darauf verlassen können, wenn irgendwo „grün“ draufsteht, dass auch tatsächlich grün drinnen ist. Es ist völlig augenscheinlich, dass fossiles Gas keine grüne Energie sein kann – und Atomkraft auch nicht. Das haben wir sowohl auf der rechtlichen, auf der kompetenzseitlichen und auf der inhaltlichen Ebene gut substantiiert und dargelegt. Dementsprechend bin ich zuversichtlich, dass wir mit unseren Argumenten auch durchkommen werden.

Aber sollte das Europäische Gericht aber Gas und Atomkraft offiziell als grüne Technologien bestätigen, was dann?

Ich werde hier keine Ruhe geben und weiter darauf hinweisen, dass fossile Energien kein grünes Mascherl haben können. Sonst verlieren wir die Akzeptanz in der Bevölkerung – Greenwashing zerstört Akzeptanz und das halte ich für ein großes Problem.

Kann und soll das offizielle Österreich Ihrer Meinung nach noch Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen?

Ich würde das selbstverständlich machen, ja. Das haben wir auch bei allen anderen Atomklagen so gemacht. Ich hoffe, dass auch ÖVP, SPÖ und Neos hier konsequent die österreichische Anti-Atom- und Pro-Erneuerbaren-Linie fortsetzen.

Auf europäischer Ebene wurde letzte Woche der Ratifizierungsprozess für das Mercosur-Freihandelsabkommen gestartet. Bundeskanzler Stocker wünscht sich ein Überdenken des ablehnenden Parlamentsbeschlusses aus 2019 – wie würden die Grünen abstimmen, wenn erneut darüber abgestimmt wird?

Ich sehe keinen Anlass, diesen ablehnenden Beschluss zu ändern. Dementsprechend würden wir einer Aufhebung oder einer zustimmenden Beschlussfassung auch nicht zustimmen. Wenn man sich die Weltlage anschaut, wird Europa von zwei Seiten erpresst– auf der einen Seite durch Wladimir Putin durch unsere Abhängigkeit von den Gaslieferungen und auf der anderen Seite Donald Trump, der alle zwei Wochen mit neuen Zöllen droht…

… dann braucht man andere Handelspartner.

Es ist gut und richtig, wenn Demokratien in einer regelbasierten und vertragsbasierten Handelsordnung zusammenarbeiten. Das steht außer Frage – auch für die Grünen. Die Frage ist nur das „Wie?“. Wie gestaltet man solche konkreten Verträge aus? Und hier liegt das große Problem. Wir werden daher auch dem Mercosur-Vertrag nicht zustimmen können, weder auf nationaler noch europäischer Ebene.

In unserer Abwägung kommt bei Mercosur ganz klar ein „Nein“ heraus.

Leonore Gewessler

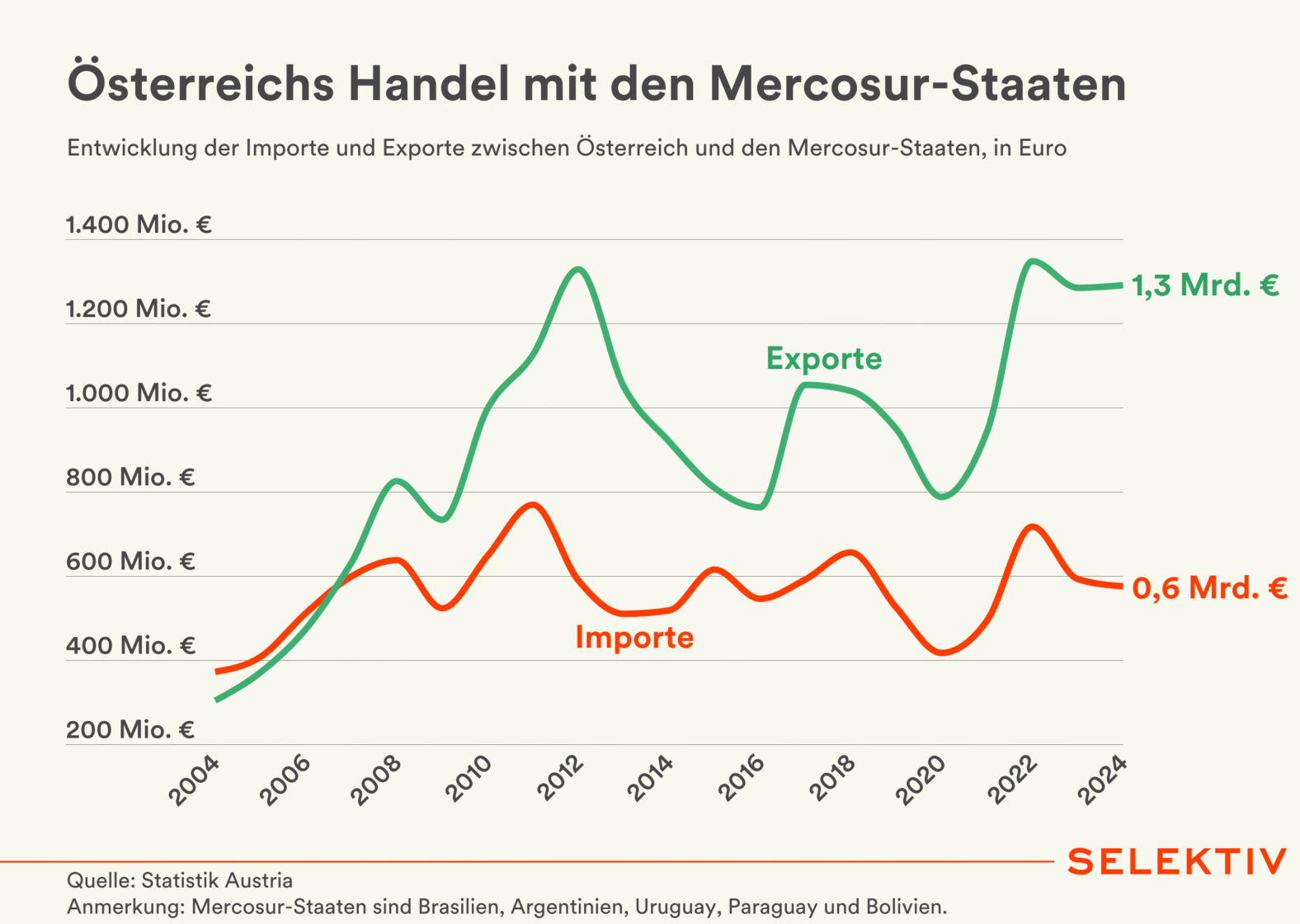

Im Vorjahr exportierte Österreich Waren aus den Mercosur-Staaten im Wert von 1,3 Mrd. Euro und importierte Waren im Wert von etwa 600 Mio. Euro. Die Importe waren vor allem Rohstoffe (Lithium, Magnesium, seltene Erden). Wenn man diese Zahlen betrachtet, ist es dann nicht vollkommen klar, dass Österreich und unsere Exporteure einen Riesenvorteil von diesem Abkommen hätte?

Die Frage ist, wer hat einen Vorteil und wer einen Nachteil? Der Klimaschutz hat ganz klar einen Nachteil, vom Amazonas-Regenwald angefangen. Aber auch die europäische und vor allem die österreichische, kleinstrukturierte Landwirtschaft hat einen Nachteil. Jetzt mag die Landwirtschaft vielleicht nicht unser allergrößter Exportsektor sein, aber sie ist für unsere nationale Ernährungssicherheit – man denke an die Krisenjahre – enorm wichtig.

Wenn Landwirtschaftsvertreter also laut und deutlich davor warnen, dass wir mit diesem Abkommen den Ast, auf dem wir sitzen, absägen, dann ist das für mich ein Warnsignal. Genau diese Frage – wer profitiert und auf wessen Kosten? – diese gilt es abzuwägen. In unserer Abwägung kommt hier ganz klar ein „Nein“ heraus. Gescheiten Handelsabkommen würden wir zustimmen – wenn sie gut verhandelt sind und die entsprechenden rechtlichen Sicherstellungen haben, z. B. beim Thema Klimaschutz.

Aber was ist für Sie ein „gscheites“ Abkommen? Sie waren gegen TTIP, Sie waren gegen CETA und Sie sind auch gegen Mercosur. Gibt es derzeit überhaupt ein „gscheites“ Handelsabkommen?

Mercosur ist ein Handelsabkommen, dessen Verhandlungsbasis Jahrzehnte alt ist. In der Zwischenzeit haben wir in der EU beziehungsweise weltweit etwa ein Pariser Klimaabkommen abgeschlossen und in Europa sehr viel dazu beigetragen, die entsprechenden Zielsetzungen erreichen zu können. Das heißt auch, ein Handelsabkommen muss und kann ein Hebel sein, das zu unterstützen – und sollte es auf keinen Fall konterkarieren. Wenn ein Handelsabkommen also die Regenwaldabholzung anheizt, ist es auf jeden Fall keine gute Idee – auch da sägen wir am Ast, auf dem wir sitzen. Da gab es Nachverhandlungen bei Mercosur, aber die blieben unverbindlich und ohne rechtliche Sicherstellung, daher reicht das in diesem Bereich nicht aus.

Jetzt weichen Sie mir aus. Welches Handelsabkommen ist für Sie dann akzeptabel? Die drei genannten – TTIP, CETA und Mercosur – waren es ja augenscheinlich nicht. Gibt es ein Freihandelsabkommen, das Sie unterstützen und für Sie akzeptabel wäre?

Ja, es gibt Handelsabkommen, die ich unterstütze. Ein Beispiel ist das Abkommen zwischen der EU und Neuseeland. Es ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber es markiert einen echten Wendepunkt in der europäischen Handelspolitik, für den wir Grüne uns lange eingesetzt haben. Erstmals enthält es klare Mechanismen für Sanktionen, wenn gegen das Pariser Klimaabkommen oder internationale Arbeitsnormen verstoßen wird. Auch die nachhaltige Landwirtschaft und die Rechte der indigenen Bevölkerung sind verbindlich verankert – das gab es bisher so nicht.

Und um bei Südamerika zu bleiben: Das Abkommen mit Chile haben wir Grüne nicht blockiert. Auch wenn es hier noch viel Luft nach oben gibt, zeigt es, dass man internationalen Handel auch fairer gestalten kann, als der aktuelle Vorschlag für Mercosur das vorsieht.

Sie haben vorhin angesprochen, dass US-Präsident Trump sich gefühlt jeden Tag neue Zölle ausdenkt. Rächt es sich in dieser Situation nicht total, dass wir TTIP vor 10 Jahren nicht abgeschlossen haben?

Nein, es rächt sich nicht – TTIP war schon unter der ersten Trump-Administration gescheitert. Sigmar Gabriel hat als deutscher Wirtschaftsminister 2016 selbst klar gesagt: „Die USA haben TTIP aktiv beendet“. Schon damals waren die Amerikaner nicht bereit, auch nur auf die Mindestanforderungen der EU einzugehen. Trump hat die Verhandlungen dann nur noch formal beendet. Und übrigens: Herr Trump ist in einer Freihandelszone in Nordamerika und auch diese ist ihm vollkommen egal.

Verlassen würde ich mich bei Donald Trump auf nichts.

Leonore Gewessler

Die Zölle gegen Mexiko und Kanada betreffen nur Güter außerhalb des USMCA. Dieses Freihandelsabkommen wird von Trump eingehalten, das hat er in seiner ersten Amtszeit selbst abgeschlossen.

Die Analyse halte ich für etwas verkürzt. Formal hält Trump das von ihm selbst in seiner ersten Amtszeit abgeschlossene Freihandelsabkommen USMCA ein. Allerdings hat er die Bedingungen verschärft, etwa bei den Ursprungsregeln und bei Lohnniveaus. Damit hat er zwar nicht direkt Zölle auf die zollfreien Bereiche eingeführt, aber de facto Handelsbarrieren aufgebaut, die ähnliche Wirkung haben. Kurz gesagt: Die Zölle betreffen nur Güter außerhalb des USMCA, innerhalb des Abkommens hat Trump aber die Spielregeln zu Ungunsten der Partner verändert.

Sie glauben, Trump würde sich nicht an ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU halten, wenn es eines gäbe?

Donald Trump auf der Weltbühne beobachtend, wie er wie ein Elefant durch den Porzellanladen rennt und sich relativ wenig um internationale Abkommen schert, glaube ich nicht, dass das in diesem Fall einen Unterschied gemacht hätte.

Denken wir zurück an das Treffen von Trump und Von der Leyen in Schottland: Dort wurde groß eine Einigung verkündet – ein „Deal“ geschlossen, um es in Trumps Worten auszudrücken. Dann hat es nur aber ein paar Tage gedauert und die USA sind von diesem Deal wieder abgewichen. Verlassen würde ich mich bei Donald Trump also auf nichts.

Von der Weltbühne zurück zur österreichischen Innenpolitik – wenn Sie die ersten Monate Regierungsarbeit von ÖVP, SPÖ und Neos einordnen müssten, wer setzt sich Ihrer Meinung nach am stärksten durch?

Wenn ich mir die Ergebnisse der Regierungsklausur – viele Ankündigungen, wenig Konkretes – anschaue, hat die ÖVP auf ihrem Spielfeld ein paar Dinge rausgeholt. Die Sozialdemokratie hat viel Gerechtigkeit versprochen, aber von den breiten Schultern ist nichts übriggeblieben. Ob die Neos in dieser Regierung sichtbar und wirksam sind, das sehe ich nicht zwingend.

Die Volkspartei will jetzt auf Druck der Neos hin über eine unterinflationäre Anpassung der Pensionen verhandeln und eventuell auch den Beamtenabschluss wieder aufmachen – wäre das aus Gründen der Budgetschonung nicht unterstützenswert?

Das Budget wird bereits jetzt auf dem Rücken derer konsolidiert, die es ohnehin schon schwer haben. Am Rücken der Mindestpensionisten, Frauen, Alleinerzieherinnen. Eine Mindestpensionistin trägt bereits mit einem erhöhten Krankenversicherungsbeitrag zur Budgetkonsolidierung bei, die hohen Energiekosten schlagen bei ihr komplett durch und auch der Klimabonus ist weg. Es ist wirklich bezeichnend, dass wir die Frage der Konsolidierung am Rücken der Schwächsten weiterführen. Dass bei der Pensionsanpassung vielleicht am oberen Ende gedeckelt wird – das wäre nichts Neues, das haben wir schon öfter gemacht. Aber ich habe das Gefühl, darum geht’s in der derzeitigen Debatte nicht.

Das Budget muss konsolidiert werden, aber wie diese Bundesregierung das macht, halte ich für den komplett falschen Weg.

Leonore Gewessler

Sie haben fünf Jahre mit der ÖVP regiert und man könnte den Eindruck gewinnen, dass Sie oft als Sündenbock der Nation herhalten müssen, wenn es um die Frage des hinterlassenen Budgetdefizits geht. Fühlen Sie sich von den ehemaligen Ministerkollegen ungerecht behandelt?

Es geht nicht darum, wie ich mich fühle. Ich erinnere aber gerne daran: Es gab in den letzten 40 Jahren eine Konstante in der Bundesregierung und die heißt ÖVP. Auch im Finanzministerium gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Konstante, und die war fast immer die ÖVP. Jetzt zu sagen – „Ich war zwar Finanzminister, aber für das Budget kann ich nichts“ – das grenzt schon an Kindesweglegung. Wir haben in der gemeinsamen Regierungsarbeit begonnen, klimaschädliche Subventionen abzubauen und ich wäre da gerne auch noch einen Schritt weitergegangen – es war auch im Regierungsprogramm festgehalten. Es war Finanzminister Brunner, der gesagt hat, das braucht es nicht, es geht sich auch so aus. Die Menschen in Österreich müssen sich erwarten können, dass man auch Verantwortung übernimmt.

Klar, das Budget muss konsolidiert werden, aber wie diese Bundesregierung das macht, halte ich für den komplett falschen Weg. Dabei ist das kein Naturgesetz – es ist eine politische Entscheidung, die ÖVP, SPÖ und Neos hier treffen.