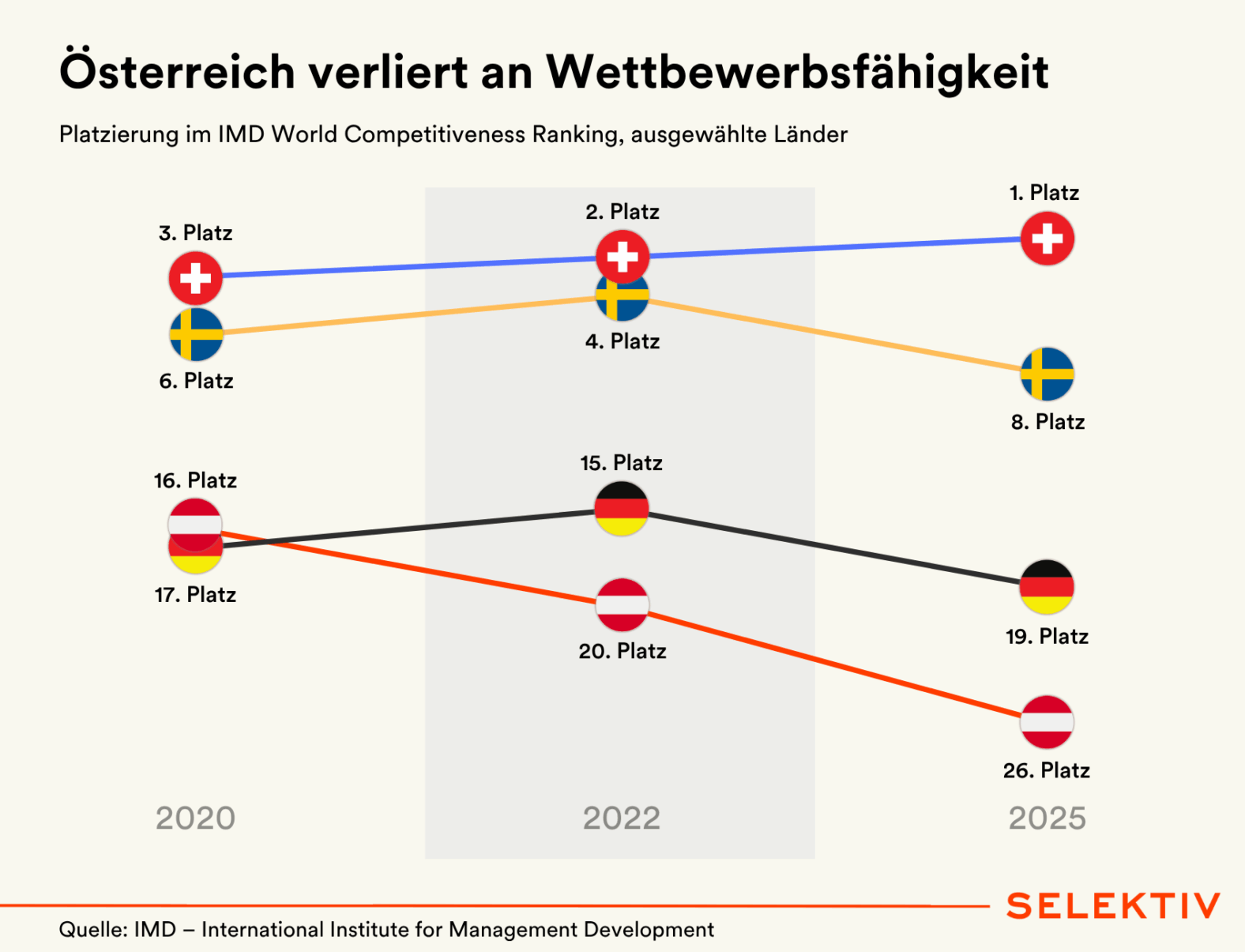

Infineon-Austria-Chefin Sabine Herlitschka wünscht sich für die Industriestrategie messbare Ziele und empfiehlt dafür eine Orientierung an internationalen Rankings. „Im internationalen Wettbewerbsranking des IMD hat Österreich in den letzten vier Jahren zehn Plätze verloren. Also wäre es ein höchst sinnvolles Ziel, diese zehn Plätze in den kommenden vier Jahren wieder wettzumachen“, so die IV-Vizepräsidentin. Eine wichtige Rolle komme der öffentlichen Beschaffung mit einem Volumen von jährlich 70 Mrd. Euro zu – diese solle „strategisch als Chance zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ genutzt werden. Mit „smarter“ Regulierung könnten außerdem neue Märkte geschaffen werden. Eine Unabhängigkeit bei Mikrochips sei viel zu teuer. „In einem globalen Markt ist jeder vom anderen ein Stück abhängig.“

Die Regierung arbeitet an einer Industriestrategie, auch die IV ist in den Prozess eingebunden. Wie laufen die Gespräche und was kann eine solche Strategie überhaupt leisten?

Sabine Herlitschka: Es ist eine breit aufgestellte Strategie und es ist gut, dass sich die Regierung genau überlegt, in welche Richtung es gehen soll. Die richtigen Dinge werden angesprochen. Das ist auch unser Anspruch als IV, gerade weil wir in den Prozess eingebunden sind. Es ist aber genauso wichtig, konkrete Maßnahmen zu setzen – bei den hohen Arbeitskosten, den hohen Energiekosten und der massiv gewachsenen bürokratischen Belastung.

Liefert die Regierung Lösungen für diese Herausforderungen?

Es ist erst einmal gut, dass die Dinge aufgeschrieben und beim Namen genannt werden. Wir brauchen in Österreich ein gemeinsames Zielbild und Bekenntnis zur Industrie, deshalb ist es sinnvoll, diesen Prozess so breit aufzustellen. Getragen wird die Industriestrategie von den Ministern Hattmannsdorfer und Hanke, Staatssekretär Schellhorn, allen Sozialpartnern, der IV und externen Expertinnen und Experten. Neben einem klaren Zielbild, braucht eine Strategie konkrete, messbare Ziele. Ein Beispiel: Im internationalen Wettbewerbsranking des IMD hat Österreich in den letzten vier Jahren zehn Plätze verloren. Also wäre es ein höchst sinnvolles Ziel, diese zehn Plätze in den kommenden vier Jahren wieder wettzumachen. In diesem Ranking sind alle wichtigen Zieldimensionen enthalten: wirtschaftliche Entwicklung, Effizienz in der Verwaltung und bei Unternehmen, Infrastruktur, und etliches mehr. Am Schluss muss es das Ziel einer Industriestrategie sein, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs beizutragen.

Welche Rolle kann die öffentliche Beschaffung spielen und warum tut sie das nicht schon längst?

Gute Frage! Wir reden hier von einem Volumen von jedenfalls 70 Milliarden Euro, das die öffentliche Beschaffung jährlich ausmacht. Darin sind die großen Staatsakteure wie Bundesheer, ÖBB, BIG etc. noch nicht enthalten. Allein schon am Volumen gemessen ist das also ein ganz massiver Faktor. In Österreich kann gesetzlich verankert bereits nach Bestbieterprinzip angeschafft werden. Damit kann die öffentliche Beschaffung wesentliche Impulse für Wirtschaftswachstum und Innovation geben. Internationale Beispiele zeigen das seit langem. Wenn es gelingt, in einer ersten Phase nur zehn Prozent innovationsorientiert zu beschaffen, ist schon viel erreicht, indem die Regierung einen Markt für Innovationen, häufig auch für heimische Anbieter, schafft. Gerade kleinere Unternehmen oder innovative Startups können davon besonders profitieren. Und wir haben in Österreich mit der BBG-Bundesbeschaffungs-Gesellschaft eine ausgewiesen professionelle Abwicklungsstelle.

Die öffentliche Beschaffung kann wesentliche Impulse für Wirtschaftswachstum und Innovation geben.

Sabine Herlitschka

Wohin fließt dieses Geld derzeit?

Es gibt Daten auf europäischer Ebene, aber nicht in Österreich selbst. Die BBG mit ihrer Expertise, Erfahrung und ihre Skalierungsmöglichkeiten sind nur in einen kleinen Teil der Beschaffungsprozesse involviert, auf Landesebene wird häufig unabhängig beschafft und es gibt kein zentrales Register, in dem etwa ein Finanzminister nachsehen könnte, wofür genau wieviel Steuergeld ausgegeben wird. Der Rechnungshof hat hier schon mehrfach angesetzt. In Summe finde ich das schon sehr bemerkenswert. Gerade in Zeiten, in denen Kostenbewusstsein und sinnvolle Hebel für Einsparungspotenziale mehr denn je im Fokus stehen, muss es gelten, diesen Bereich der öffentlichen Beschaffung strategisch als Chance zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu nutzen.

Sie haben konkrete Maßnahmen gefordert u. a. im Bereich Wasserstoff. Österreich hat seit 2022 eine Wasserstoffstrategie. Müsste hier in Österreich mehr passieren? Müssen wir Klimaziele überdenken, wenn wir hier zu langsam sind?

Das Thema Wasserstoff steht stellvertretend für strategisches Vorgehen zum Beispiel bei Infrastruktur. Wasserstoff wird in etlichen Anwendungen sinnvolle Möglichkeiten bieten, daher gilt es die Nutzung strategisch zu planen und zügig in die Umsetzung zu bringen, unter Einbeziehung vorhandener, adaptierbarer Gasleitungen, zur CO2-Reduktion mit grünem Wasserstoff und das, ohne neue Abhängigkeiten – z. B. aus dem Nahen Osten – zu schaffen. Stichwort Kreislaufwirtschaft: hier bietet Wasserstoff gute Chancen, indem Überschuss-Elektrizität durch PV-Anlagen über Elektrolyse erzeugt, gespeichert und als grüner Wasserstoff genutzt werden kann. Da ist viel zu tun um so einen Ansatz, auch quantitativ skalierbar zu entwickeln, und das ist eine zutiefst strategische Weichenstellung gerade mit Blick auf Anwendungsbereiche wie grünen Stahl. Wir bei Infineon haben heuer eine eigene Elektrolyseanlage in Betrieb genommen. Natürlich wird man da vorerst nicht auf die ganz großen Mengen kommen, aber es ist ein erster konkreter Schritt und die Technologie wird immer besser.

Sie haben mehrfach die hohe bürokratische Belastung angesprochen. Können Sie das konkretisieren – wo müsste man genau ansetzen?

Es wird viel von Entbürokratisierung gesprochen, zurecht, in vielen Fällen gibt es Doppelgleisigkeiten und widersprüchliche Regulatorik. Hier muss vereinfacht und gestrichen werden. Gleichzeitig braucht es aber auch intelligente Regulatorik, „smart regulation“, die evidenzbasiert, effizient, transparent und Output-orientiert aufgesetzt ist. Regulatorik dieser Art soll zur Stärkung von neuen Märkten, etwa für die Entwicklung von grünen Märkten und zur Stärkung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Ich spreche nicht von einem Lieferkettengesetz, das wenig Mehrwert sondern primär Aufwand bringt. Förderungen sind wichtig, aber noch wichtiger ist es, Märkte, Marktdynamiken zu schaffen. Mit der Einführung des Pfandsystems für Plastikflaschen ist der Recyclingmarkt, die Recyclingtechnologie massiv befördert worden. Das ist Regulatorik, die einen Markt schafft oder stärkt. Und genau so kann Regulatorik sinnvoll z. B. zur grünen Transformation beitragen.

Welche Spuren hat die Rezession bei Infineon hinterlassen und ab wann rechnen Sie mit spürbarer Trendwende?

Insgesamt ist Infineon robust aufgestellt, aber auch an uns ist die Verschlechterung der Wettbewerbsposition nicht spurlos vorüber gegangen. In Österreich mussten wir, bedingt durch hohe Personal- und Energiekosten und die allgemeine Marktschwäche, strukturell 380 Stellen abbauen. Das ist uns sehr schwergefallen, weil wir uns der Verantwortung unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber bewusst sind – auch wenn wir hier mit sozial verträglichen Instrumenten wie Altersteilzeit, Standortwechsel oder einvernehmliche und freiwillige Beendigungen von Arbeitsverhältnissen agiert haben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir in den letzten 10 Jahren über 2.500 neue Arbeitsplätze in Österreich geschaffen haben, etwa durch die Ausbauten in Villach. Gleichzeitig nutzen wir gerade jetzt die Zeit, um noch intensiver die Chancen aus dem Wachstum der KI offensiv zu nutzen und Kompetenzen für zukünftige Wachstumschancen aufzubauen wie z.B. in den neuen Halbleitermaterialien, bei Sicherheitstechnologien oder im Bereich der Mobilität. Gerade in diesen Feldern investieren wir strategisch in die Entwicklung und arbeiten mit globalen Kunden, und das häufig mit „China Speed“. Das ist zum geflügelten Begriff dafür geworden, mit welch enormer Geschwindigkeit an Innovationen gearbeitet wird.

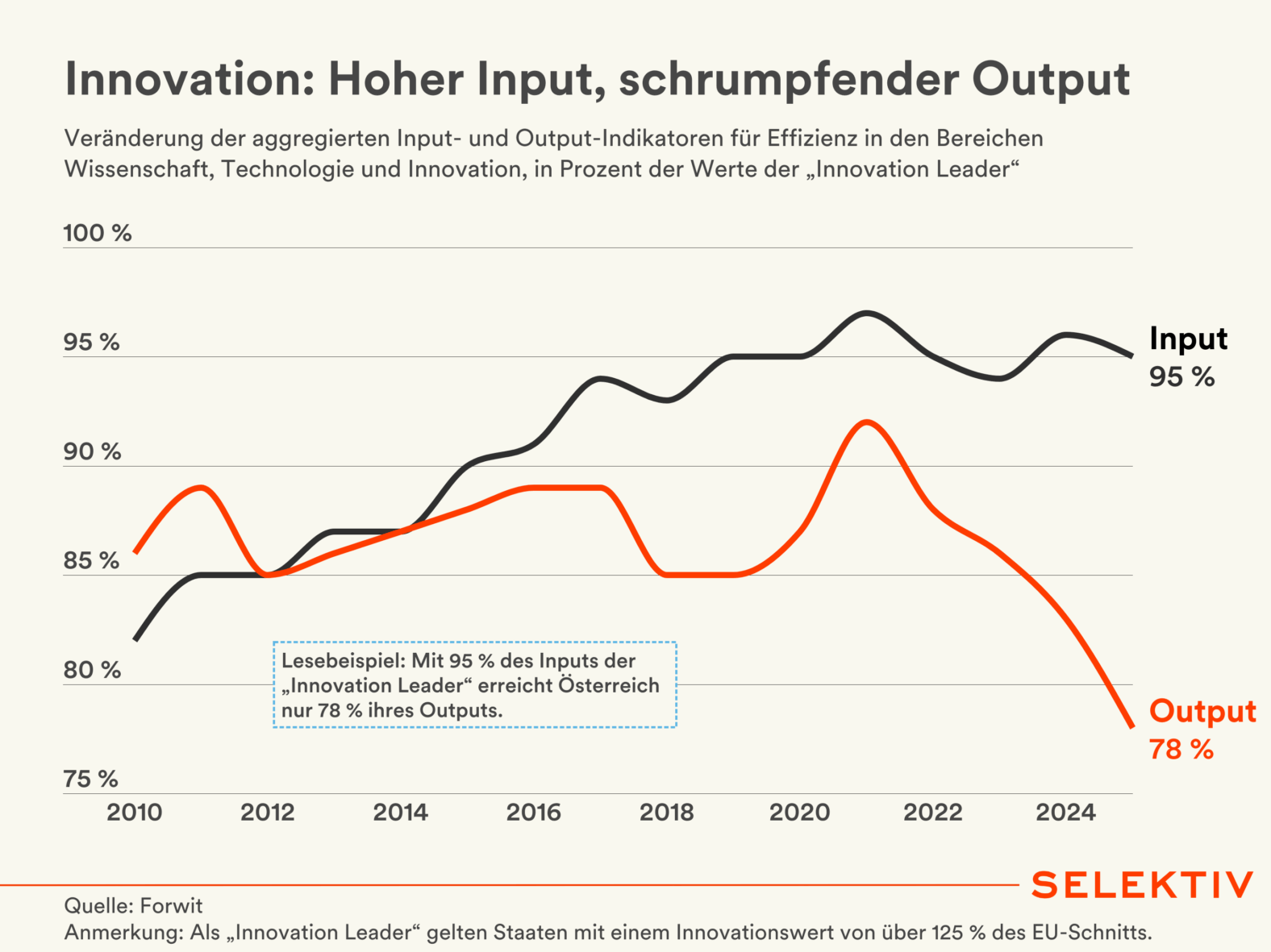

Bietet Österreich nach wie vor ein gutes Umfeld, um in Forschung & Entwicklung zu investieren? Was braucht es außer Geld – unsere Ausgaben für F&E sind vergleichsweise hoch, aber schon lange bemängelt der Forschungsrat, dass es nicht so viel Output gibt, wie in anderen Ländern.

Ja, es stimmt, beim Output könnten wir in Österreich besser sein gemessen an den Forschungsausgaben, darauf habe auch ich in meiner Zeit als Mitglied des Forschungsrats immer wieder aufmerksam gemacht. Die Zukunftsfähigkeit eines Landes und damit auch Wirtschaftsstandortes beruht immer auf beidem: Wettbewerbsfähigkeit bei Kosten und Innovationskraft. Die Bundesregierung hat sich dazu bekannt, 4 % Forschungsausgaben bis 2030 erreichen zu wollen. Das ist ein sehr gutes Signal. Es ist nun wichtig, die Programme zum Erreichen dieses Ziels entsprechend zu dotieren. Die Unternehmen – national und international – tragen aktuell schon mit rund 65 % zur Forschungsquote in Österreich bei. Die Forschungsprämie ist ein sehr wirksamer Hebel dafür und ist nachweislich dafür mitverantwortlich, dass Unternehmen in Österreich in Forschung und Technologie investieren. Darüber hinaus braucht es auch mehr „Innovation to Impact“. Das heißt, in unseren Stärkefeldern Innovationen rascher zur Marktreife zu bringen, etwa durch Pilotinitiativen.

Die EU hat sich im Rahmen des „Chips Act“ vorgenommen, die Produktion von Mikrochips stark hochzufahren. Wie läuft das bisher? Bis zu welchem Grad ist eine Unabhängigkeit überhaupt erreichbar und sinnvoll – nicht alle Chips können ja derzeit auch in Europa produziert werden.

Der Chips Act war ein erster wichtiger Schritt, jetzt denkt man über einen neuen Chips Act nach. Es gibt drei große Hersteller in Europa, die alle in ihren Bereichen Weltmarktführer sind. Eine echte Unabhängigkeit ist in einem globalen Markt wie dem Halbleitermarkt viel zu teuer. In einem globalen Markt ist jeder vom anderen ein Stück abhängig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in Europa und Österreich auf unsere bestehenden Stärken bauen, dort investieren, wo wir bereits Marktführer sind und exzellentes Know-how für die Zukunftsfelder aufgebaut haben. Denken wir z.B. an den Energiehunger von Künstlicher Intelligenz – Infineon ist Weltmarktführer bei Leistungselektronik, der Teil bei Halbleitern, wo es um möglichst energieeffiziente Nutzung von elektrischer Energie geht. Österreich ist in einer besonders guten Position, weil wir hier eine starke Mikroelektronikindustrie wie auch ein Ökosystem mit etlichen globalen Marktführern und Forschungspartnern haben.

In einem globalen Markt ist jeder vom anderen ein Stück abhängig.

Sabine Herlitschka

Sollte der Taiwan-Konflikt eskalieren und die Lieferungen dieser Mikrochips nicht möglich sein, kann man das durch eine Produktionsumstellung in Europa kompensieren?

Wenn jemand Fahrräder produziert, kann er nicht plötzlich LKW herstellen. Soll heissen, Chips sind nicht gleich Chips, es gibt technisch sehr unterschiedliche. Eine schnelle Produktionsumstellung ist daher kurzfristig nicht möglich. Der Aufbau neuer Fertigungskapazitäten braucht Zeit, hohe Investitionen und spezialisierte Fachkräfte. Halbleiterhersteller wie wir setzen deshalb auf eine regional diversifizierte Struktur und arbeiten mit verschiedenen Partnern weltweitzusammen, um unsere Lieferketten widerstandsfähiger zu machen.

Welche Rolle kann Österreich bei Mikrochips spielen?

In unseren Stärkenbereichen eine gewichtige: Das Thema KI habe ich als Beispiel schon angesprochen. Hinter der Leistungsfähigkeit der KI steckt ein rechen- und stromintensiver Prozess mit einem signifikanten CO2-Fußabdruck. Infineon ermöglicht mit effizienten Leistungshalbleiterlösungen diese steigende Rechenleistung der KI-Server und hilft den Betreibern von großen KI-Rechenzentren bei Kosten und ökologischem Fußabdruck. Unsere Mikrochips sind außerdem Grundlage für die Energiewende, z. B. bei Windkraft- und PV-Anlagen, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Wir sind Weltmarktführer bei Microcontrollern, die oft nicht größer als ein Reiskorn sind aber das zentrale „Gehirn“ elektronischer Geräte – vom Rasenmäher, über das Auto bis hin zur Stromerzeugung in Windkraftanlagen. Unsere High-tech-Produkte finden sich breitflächig, zum Beispiel stecken weltweit in jedem zweiten Smartphone Infineon-Mikrofone und in jedem zweiten Pass Infineon Sicherheitschips. Und natürlich arbeiten wir auch intensiv an den nächsten großen Themen: Quantencomputing und Robotik.