Ohne Donald Trumps Politik hätte man in Europa nicht so schnell verstanden, strategische Abhängigkeiten zu reduzieren. „Doch die Kosten für diesen Wake-up-Call sind sehr, sehr hoch“, so IMD-Präsident David Bach im Selektiv-Interview am Rande des Salzburg Summit der Industriellenvereinigung. Noch immer dominieren für ihn veraltete Sichtweisen. „Die Leute, die sagen, Chinas Modell basiert auf Kopieren, haben schlichtweg nicht genug Zeit in China verbracht.“ Man habe es jedoch selbst in der Hand, Strukturprobleme zu lösen. „Wir haben die Innovation, wir haben das Talent, wir haben die Unternehmen. Was sie brauchen, ist Kapital, weniger Regulierung, billigere Energie.“

Anmerkung: Das Interview wurde am 24. Juli 2025 geführt, vor Bekanntgabe des US-EU-Zollabkommens.

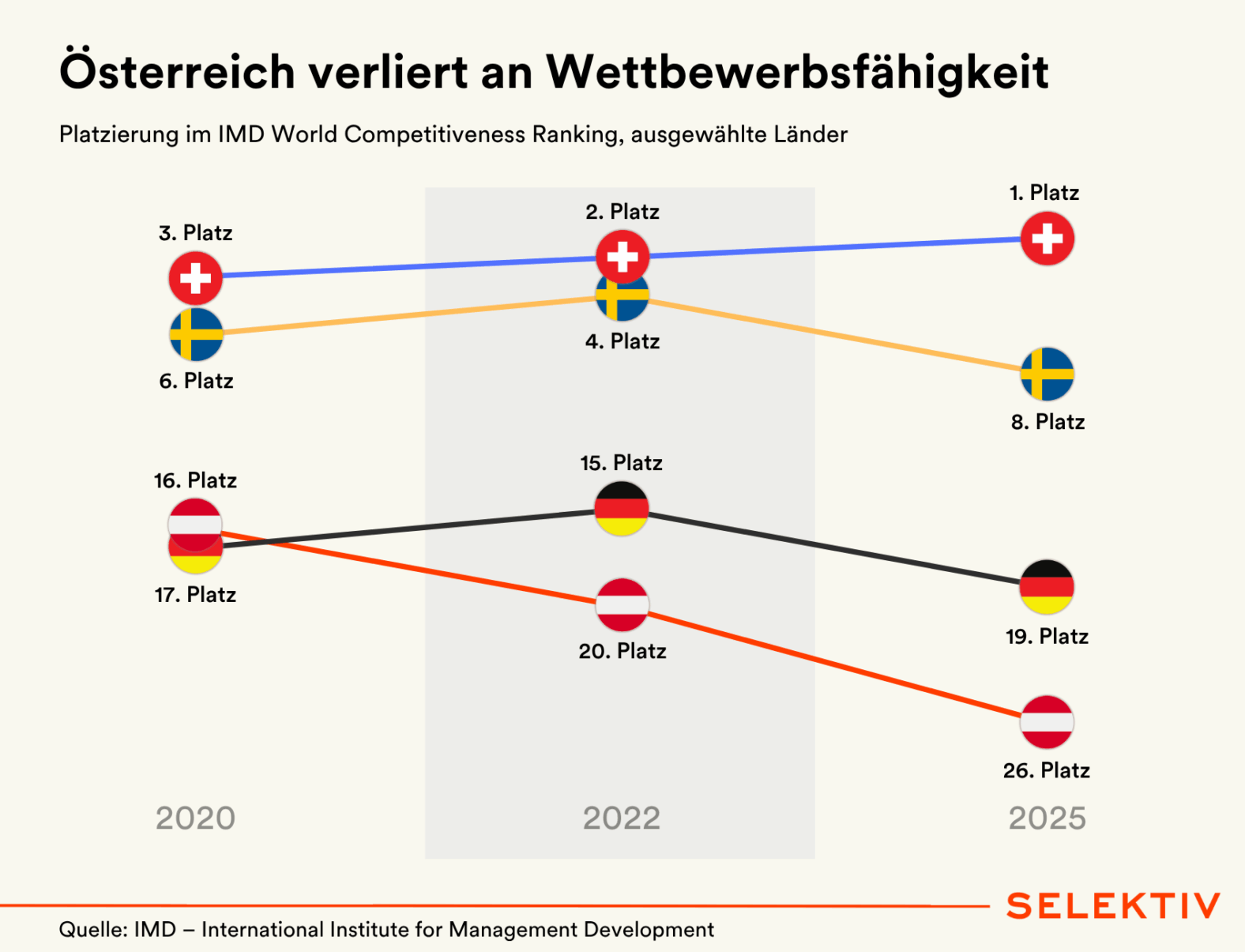

Sieht man sich den DACH-Raum im IMD-Competitiveness-Index an, so zeichnen sich seit 2020 drei sehr unterschiedliche Bilder. Die Schweiz kann ihre Top-Platzierung weiter ausbauen. Deutschland schwächelt und Österreich stürzt ab. Was macht in den drei Ländern den Unterschied?

David Bach: Unser Ranking ist das Resultat von über 50 Variablen. Es gibt keine einfachen Antworten wie „diese drei Faktoren erklären alles“. Wir analysieren Staaten auf der ganzen Welt, und da tut sich was: Staaten aus Asien und aus der Golfregion schieben sich immer weiter nach vorne. Es kann sein, dass Österreich zum Teil seine Sachen genauso gut macht wie vor fünf Jahren, nur andere machen sie mittlerweile besser. Wettbewerbsfähigkeit ist eben ein relatives Konzept. In Österreich haben sich die sehr stark gestiegenen Energiepreise, die Lohnkosten, die politische Instabilität – zumindest im Vergleich zu Ländern wie der Schweiz – negativ ausgewirkt. Die Schweiz ist ganz vorne gerade wegen ihrer politischen Stabilität, wegen guter Rahmenbedingungen und einer wettbewerbsfreundlichen Politik. Das Land investiert in die Ausbildung und zieht auch Talente aus der ganzen Welt an. Deutschland hat sowohl unter der Ampelkoalition als auch jetzt Reformen im Energiebereich auf den Weg gebracht, die helfen wieder etwas wettbewerbsfähiger zu sein. Aber: Wettbewerbsfähigkeit spielt sich vor allem in den Unternehmen ab, und da sind Schweizer Unternehmen nicht nur den österreichischen, sondern auch den deutschen Unternehmen häufig voraus.

Ein Argument für die gute Wettbewerbssituation der Schweiz ist, dass der relativ starke Schweizer Franken beständig Druck auf die Schweizer Exportwirtschaft erzeugt, die aufgrund dessen gar keine andere Wahl hat, als noch viel produktiver zu werden als die internationale Konkurrenz. Ist da etwas dran?

Es ist frappant: Der stärkere Franken hätte zu einem Einbruch der Wettbewerbsfähigkeit im Export führen müssen, hat aber dazu geführt, dass Schweizer Unternehmen noch weiter in Produktivität investiert haben. Die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Die Schweiz exportiert heute mehr Waren als vor 10 Jahren, obwohl der Franken zugelegt hat. Die Frage ist, warum das in Österreich und in Deutschland nicht in derselben Art und Weise passiert ist. Der Währungsdruck mag eine Teilerklärung sein. Doch es kann ja nicht sein, dass man „nur“ wegen der Währung innovativ ist und die Produktivität steigert. Warum haben Unternehmen in Österreich und Deutschland dies versäumt? Diese Fragen müssen sich die Unternehmen stellen.

„Europa hat nach der Finanzkrise verpasst, in sich selbst zu investieren.“

David Bach

In das Ranking des IMD-Competitiveness Index fließen neben statistischen Daten bzw. „hard facts“ auch Wahrnehmungen von Führungskräften mit ein. Es hieß, das Ranking Deutschlands habe sich zuletzt auch deswegen verbessert, weil Führungskräfte sich vom Billionen-Euro-Investitionspaket der Regierung Merz viel erhofften.

Es kann schon sein, dass der Zeitgeist eine Rolle spielt. Aber die Leute, die da befragt werden, drehen ihre Fahne nicht so schnell im Wind. Dass Deutschland jetzt endlich entschieden hat, die Schuldenbremse auszuhebeln und wieder in sich zu investieren, ist unglaublich wichtig. Ich lebe seit 30 Jahren im Ausland und habe mit Verwunderung verfolgt, dass Deutschland während einer Null-Zins-Periode es völlig verabsäumt hat, in sich selbst zu investieren: Zu wenig in Infrastruktur, zu wenig in Bildung, zu wenig Nachhaltigkeit. Genauso die Unternehmen, die nicht in Talente, nicht in Weiterbildung, nicht in Innovation investiert haben. Und jetzt, wo die Zinsen höher sind, müssen wir das teuer wettmachen. Nicht nur Deutschland, ganz Europa hat die Chance verpasst, nach der Finanzkrise in sich selbst zu investieren.

Blicken wir auf die internationale Ebene. Trotz Trumps erratischer Zollpolitik verzeichnen die USA weiterhin ein starkes Wirtschaftswachstum, China schwächelt und die EU verliert deutlich an Boden.

Das Wachstum der USA ist im Vergleich von 2010 zu 2024 zu betrachten. Ja, die amerikanische Wirtschaft ist über die letzten zehn Jahre deutlich schneller gewachsen als die europäische Wirtschaft. Aber es ist noch viel zu früh, um zu wissen, was die tatsächlichen Auswirkungen der Trump‘schen Handelspolitik ab 2025 sein werden. Was wir sehen: die amerikanische Wirtschaft leidet jetzt schon und wird in den nächsten Monaten noch mehr leiden aufgrund dieser Handelspolitik. Die Handelspolitik von Trump ist eine Gefahr für das amerikanische Wachstum.

Sie sprachen den zunehmenden Wachstumskeil zwischen Europa und den USA in den letzten zehn Jahren an. Was hat Europa in dieser Zeit falsch gemacht?

Wir haben nicht ausreichend in Infrastruktur und Bildung investiert. Nochmals: Es geht nicht nur um die Investitionen der öffentlichen Hand, sondern auch die der Unternehmen. Die müssten mehr investieren in Forschung, Entwicklung, in Talenteentwicklung. Da ist viel zu wenig passiert in Europa. Zudem haben wir viel zu wenig Kapital zur Verfügung gestellt für Start-ups und Scale-ups. Vor 25 Jahren war ich in Kalifornien und habe meinen Doktortitel gemacht und musste mir schon damals anhören: „European culture is risk averse“.

Aber es geht nicht um Kultur, das hat gar nichts damit zu tun. Es hat damit zu tun, ob Risikokapital zur Verfügung gestellt wird; es hat damit zu tun, ob das Konkursrecht jemandem die Möglichkeit gibt, wieder von vorne anzufangen; es hat damit zu tun, ob man Vertrauen in junge Leute hat, ob man ihnen Möglichkeiten gibt, etwas zu wagen. Wir haben die Kapitalmärkte nicht integriert, wir haben zu viel reguliert, wir haben es europäischen Unternehmen schwierig gemacht, Dienstleistungen über Grenzen hinweg anzubieten. Und all das hat dazu geführt, dass die Produktivität gesunken ist.

Das lief solange noch einigermaßen gut, bis Russland den Krieg in der Ukraine begonnen hat und in vielen Teilen Europas auf einmal die Energiepreise nach oben geschossen sind und alle gemerkt haben, wie sehr die Industrie doch abhängig geworden war von billigem russischem Gas. Die gute Nachricht ist, dass dies alles umkehrbar ist. Wir haben die Innovation, wir haben das Talent, wir haben die Unternehmen. Was sie brauchen, ist Kapital, weniger Regulierung, billigere Energie, nachhaltigere Energie. Das wurde alles ja auch im Draghi-Report bereits beschrieben. Nur müsste man seine Anregungen ernst nehmen und umsetzen.

Was müsste man Ihres Erachtens zuerst angehen, um die aktuelle Problemlage zu beheben? Welcher Bereich ist am wichtigsten?

Der Kapitalmarkt wäre für mich der erste Ansatzpunkt. Das würde dem Wachstum von Unternehmen, dem Scale-up, helfen. Es gibt nämlich viele europäische Unternehmen, die in den letzten Jahren in den USA investiert haben, weil sie dort Zugang zu Kapital und zu Subventionen hatten. Wissenschaftler und Entrepreneurs haben Interesse, nach Europa zurückzukommen. Jetzt ist der Moment für Europa, nicht nur zu sagen, wir haben Rechtsstaatlichkeit, wir haben Pluralismus, wir haben Freiheit – sondern auch: wir haben Kapital, um ihre Ideen umzusetzen. Und in dem Moment, wo das Wachstum da ist, werden viele andere Dinge einfacher – Digitalisierung, Innovation, Künstliche Intelligenz.

Man kennt inzwischen den Spruch „Die USA innovieren, die Chinesen kopieren und die Europäer regulieren“…

Alles an diesem Satz ist falsch! Die Leute, die sagen, Chinas Modell basiert auf Kopieren, haben schlichtweg nicht genug Zeit in China verbracht. Wie innovativ China ist, wird immer noch deutlich unterschätzt. Schauen Sie nur die Batterien für Elektroautos an: China ist da führend. Genauso wie Europa durchaus innovativ ist, zum Beispiel bei den High Tech-Maschinen, die es für die Chip-Produktion braucht. Und es gibt auch in den USA wie in China Regulierung, manchmal sogar mehr als in Europa. Wir helfen uns gar nicht mit diesem Satz. Natürlich gibt es Bereiche in Europa, wo wir viel zu viel reguliert haben. CEOs, denen Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, sagten mir, die Nachhaltigkeit-Richtlinie der EU führe dazu, dass sie ihre Budgets für Nachhaltigkeit vor allem für das Reporting nutzen müssten. Form wird wichtiger als Inhalt, das ist nicht unbedingt hilfreich. Aber Regulierung an sich ist wichtig. Märkte funktionieren nicht ohne sie. Unternehmen investieren nur, wenn sie Sicherheit haben. Und Rechtssicherheit wird geschaffen durch Regulierung. Die Unsicherheiten in den USA werden dazu führen, dass Investitionen zurückgehen. Darunter wird das Wachstum in den USA mittelfristig leiden, weil die Rahmenbedingungen nicht klar sind für Unternehmen.

Und was China angeht: Es ist so wichtig, dass europäische Politiker, europäische Unternehmer und gerade auch die europäische Öffentlichkeit ihr altes Bild von China revidieren. China ist kein Low-Cost-Produzent mehr. Chinesische Unternehmen verlagern ihre Produktion nach Vietnam, nach Thailand, nach Indonesien, weil die Preise, die Arbeitskosten, in China für sie zu hoch geworden sind. Deswegen investieren sie unglaublich viel in Automatisierung. Innovation findet nicht nur in der Produktion statt, sondern auch in Produktionstechniken. Was häufig als Industry 4.0 bezeichnet wird, geschieht gerade in China. Wenn wir dies verstehen, dann sehen wir auch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, auch für Joint Ventures.

„Die Leute, die sagen, Chinas Modell basiert auf Kopieren, haben schlichtweg nicht genug Zeit in China verbracht.“

David Bach

Soll sich die EU China also weiter annähern? Gerade mit Blick auf den Handelskonflikt mit unserem aktuell größten Handelspartner, den USA.

China ist die zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Obwohl sie langsamer wächst als vorher, wächst sie immer noch 5 oder 6 Prozent im Jahr. Und wir sehen immer mehr Innovationen in China. Das heißt, es ist wichtig für viele europäische Unternehmen in China präsent zu sein. Das Risiko ist, die Abhängigkeit zu vergrößern. Aber deswegen sollte man auch nicht nur in China investieren, sondern auch in Indien, Absatzmöglichkeiten in der arabischen Welt suchen, in anderen Schwellenmärkten präsent sein. Da gibt es so viele Märkte, die interessant sein können.

Sie sprechen ein De-Risking an.

Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht einen Markt durch einen anderen ersetzen, sondern dass uns ein Mix aus Märkten mehr Resilienz gibt. De-Risking heißt nicht, mit niemandem mehr zusammenzuarbeiten, sondern De-Risking bedeutet das Managen von Risiko. Wenn ein Markt auf einmal nicht mehr so zieht, dann gibt es noch 17 andere, in denen man erfolgreich sein kann. Das gilt genauso bei der Energie. Es geht nicht darum, die Abhängigkeit von Russland durch eine von Katar oder von Kanada abzulösen, sondern wir müssen unsere Quellen diversifizieren. Das ist weniger effizient, das kostet Geld. Aber es ist für das langfristige Wachstum unglaublich wichtig, dass wir weniger Risiko bzw. weniger isolierte Abhängigkeiten in unserem System haben.

Wahrscheinlich wären wir ohne Donald Trumps Politik niemals zu diesem Punkt gekommen oder jedenfalls nicht so schnell. Insofern kann man sogar ein bisschen dankbar sein. Doch die Kosten für diesen Wake-up-Call sind sehr, sehr hoch. Denn die Konsequenz dieser Politik wird sein, dass weniger Handel stattfinden wird, und weniger Handel heißt mehr Armut in der Welt. Wir werden weniger Fortschritt machen, was die Energiewende bzw. den Klimaschutz angeht, und es werden mehr Menschen in Armut leben. Aber wir können – wie gesagt- hier in Europa die Ausgangslage aus eigener Kraft verändern – wenn wir es wollen und wir es wirklich tun.

Zur Person

David Bach ist seit September 2024 Präsident des International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne in der Schweiz. Zuvor war Bach Dekan für Innovation und Programme sowie Professor für Strategie und politische Ökonomie am IMD.