Interview von Stephan Frank und Christoph Hofer

Michaela Schmidt ist Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport und seitens der SPÖ für die Regierungskoordination verantwortlich. Im Selektiv-Interview verteidigt sie das Doppelbudget gegen Kritik liberaler wie linker Seite und kündigt ähnlich der Mietpreisbremse auch für den Energiebereich einen „Krisenmechanismus“ an, der Teuerungskrisen und Preisspiralen in Zukunft verhindern soll.

Die Verhandlungen für das Doppelbudget gingen ohne öffentliche Auseinandersetzung zwischen den Koalitionspartnern über die Bühne. Hinter den Kulissen wurde aber teils sehr hart verhandelt. Wo hat es denn am meisten gehakt?

Die Verhandlungen waren hart, aber es wäre nie so gewesen, dass wir keine Wertschätzung füreinander gehabt hätten – ganz im Gegenteil. Insgesamt ist es sehr gut gelaufen, das Doppelbudget in 10 Wochen aufzustellen war ein wirklicher Kraftakt. Viele haben es uns vorher nicht zugetraut, dass es so gut funktionieren wird.

Wo es gehakt hat? Überall, wo Einsparungen passieren mussten. Ministerinnen und Minister sparen natürlich nicht gerne ein. Wir alle haben Ideen und wollen politisch gestalten und das ist dementsprechend schwieriger, wenn die Mittel knapp sind oder eingeschränkt werden müssen.

Die Koalition rühmt sich, ohne Sideletter auszukommen und alle Postenbesetzungen bzw. Nominierungsrechte im Regierungsprogramm festgehalten zu haben. Finanzminister Markus Marterbauer hat diese Woche im ZIB2-Interview aber mehr oder weniger bestätigt, dass es Nebenabsprachen zum Regierungsprogramm gibt. Gibt es also doch einen Sideletter?

Die angesprochene Nominierung Karl Nehammers zum Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB) wurde von Finanzminister Markus Marterbauer in Absprache mit Vizekanzler Andreas Babler beschlossen. Es gibt keine Sideletter. Ich bin der Meinung, dass Karl Nehammer für diesen Job sehr gut geeignet ist. Für Österreich ist es ein Vorteil, wenn wir jemanden in der Europäischen Investitionsbank haben, der Politik kann. Denn dort geht es um wichtige finanzielle Mittel, die wir in den nächsten Jahren auch brauchen werden.

Es gibt keine Sideletter.

Durch das Aussetzen der Valorisierung werden einige Familienleistungen effektiv gekürzt. Was entgegnen Sie dem Vorwurf, dass die SPÖ bei den Familien spart und das Sparpaket zu wenig soziale Handschrift trägt?

Das sind keine Maßnahmen, die wir gerne setzen. Wir hätten uns grundsätzlich gewünscht, die Valorisierung beizubehalten – wenn es denn leistbar wäre. In der Vergangenheit gab es diese automatische Valorisierung nämlich nicht. In den letzten Jahren mit extrem hoher Inflation war es auch wichtig, die Familienleistungen an die Inflation anzupassen, da sonst die Entwertung viel zu groß gewesen wäre.

Wir haben auch einige Offensivmaßnahmen im Budget und bauen zum Beispiel im Bildungsbereich und der Kinderbetreuung stark aus und schaffen mit dem Unterhaltsgarantiefonds einen echten Meilenstein. Das wird den Familien sehr zugutekommen.

Prominente Unterstützer von Andreas Babler appellieren „eindringlich an diese Regierung und insbesondere den sozialdemokratischen Teil“ und meinen unter anderem: „Wer den Frust im Alltag nicht reduziert, der bereitet den Boden für die extreme Rechte“ sowie „Austerität legt den Boden für Faschismus“. Riskiert die SPÖ, Teile ihrer Basis zu vergraulen?

Ich bin überzeugt davon, dass wir ein ausgewogenes Budget verhandelt haben. Es ist ein gerechtes Budget in dem Sinn, dass wirklich alle beitragen. Auch jene, die in der Vergangenheit sehr stark profitieren haben und die jetzt einen größeren Beitrag leisten können. Der Finanzminister hat in seiner Budgetrede deutlich gemacht, dass es eben keine Austeritätspolitik ist, sondern ein ausgewogenes Budget mit natürlich zum Teil schmerzhaften Einsparungen, die aber eben alle treffen. Man sieht die soziale Handschrift in diesem Budget sehr deutlich.

So werden zum Beispiel die Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten erhöht und somit das Gesundheitsbudget gestärkt, aber gleichzeitig wird auch die Arzneimittelgrenze für Ausgleichszulagenbezieher erhöht. Weiters haben wir mit der Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende eine jahrzehntelange Forderung der Sozialdemokratie umgesetzt.

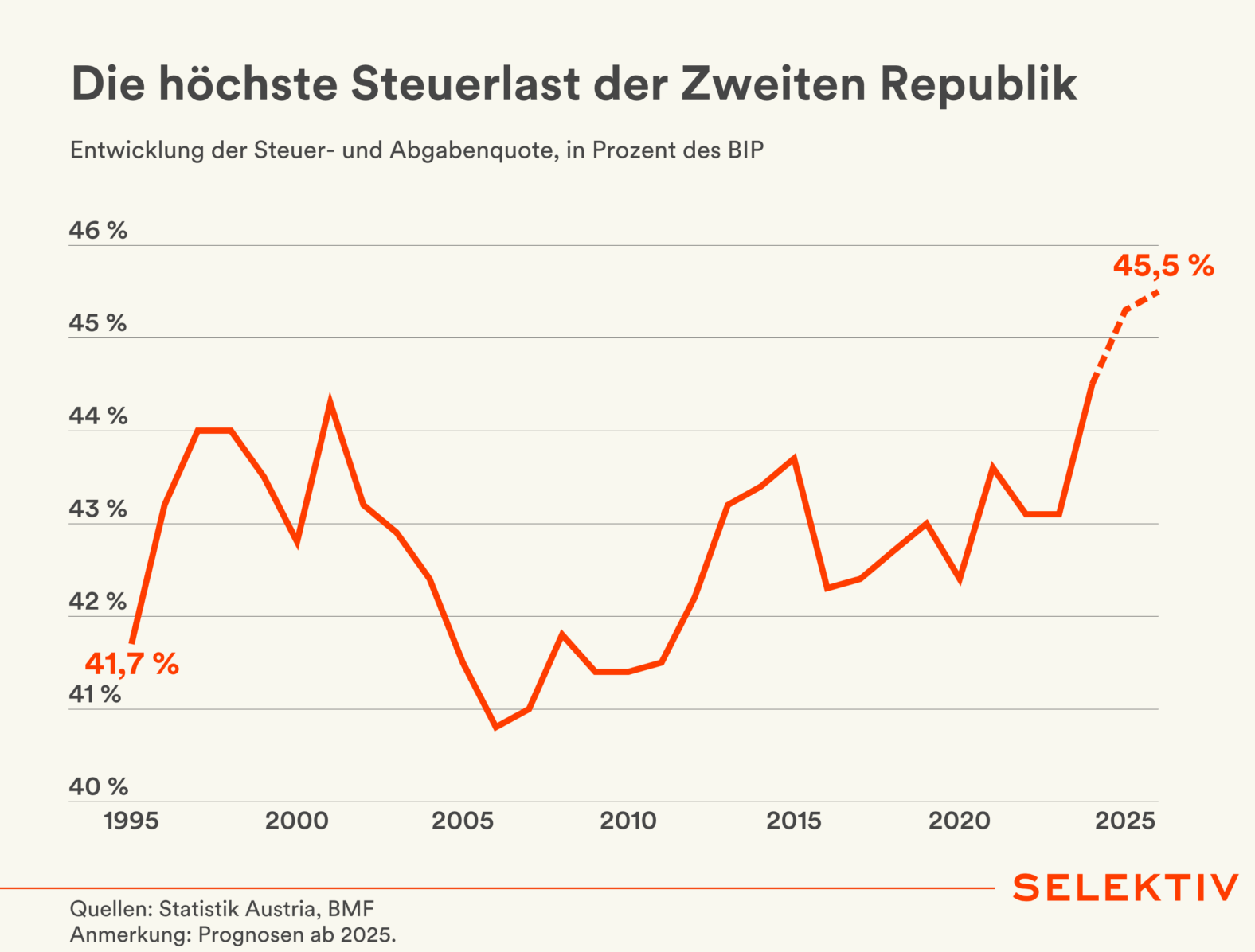

Eine Konsequenz der neuen Steuern und Steuererhöhungen ist, dass Österreich in den nächsten 5 Jahren mit 45,5 % die höchste Steuer- und Abgabenlast der Zweiten Republik verzeichnen wird. Vor allem im Bereich der Steuern auf Arbeit sind wir regelmäßig im oberen Drittel der OECD-Staaten. Ist es für Sie eine Priorität, die Abgabenlast auf Arbeit zu senken und wie wollen Sie den hierfür benötigten Spielraum schaffen?

Grundsätzlich halten wir uns an das Regierungsprogramm – und dort sind unter Budgetvorhalt einige steuerpolitische Maßnahmen enthalten. Wir werden einfach abwarten müssen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Von der Wirtschaftsentwicklung hängt auch die Steuer- und Abgabenquote ab. Sobald das BIP wieder steigt, wird auch die Abgabenquote wieder sinken.

Wir werden zu gegebener Zeit darüber diskutieren, ob es den budgetären Spielraum für die Senkung der Abgaben auf Arbeit gibt. Wenn es diesen Spielraum nicht gibt, werden wir nach Ideen suchen, ob es trotzdem gelingen kann.

Es wird ein Krisenmechanismus für die Energiepreise kommen.

Die Wifo-Prognosen, auf die sich das Budget stützt, gehen von Wachstumsraten um die 1,3 % in den nächsten Jahren aus. Andere Institute wie z. B. das Forschungsinstitut Synthesis erwarten deutlich niedrigere Raten unter 1 %. Was passiert, wenn die Wirtschaft nicht wie erhofft anspringt, werden dann weitere Einschnitte erfolgen und wenn ja, wo?

Es ist gut und richtig, dass wir uns in Österreich an externen Prognosen orientieren. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex diese Prognosen sind. Drei oder vier Jahre in die Zukunft zu blicken ist bei Wirtschaftsprognosen einfach sehr schwierig, egal welches Institut diese Prognosen erstellt.

Wir haben bei der Budgeterstellung darauf geachtet, trotz Spardrucks auch Offensivmaßnahmen zu setzen, die Zuversicht schaffen sollen. Wir haben in vielen Bereichen eine zu hohe Sparquote. Die Haushalte haben Angst vor der Zukunft, vor Arbeitslosigkeit, vor der nächsten Energierechnung oder vor der nächsten Mieterhöhung. Daher haben wir auch als erstes eine Mietpreisbremse durchgesetzt. Es wird auch ein Krisenmechanismus für die Energiepreise kommen. Damit wollen wir absichern, dass solche Teuerungskrisen wie in der Vergangenheit nicht noch einmal passieren können. Wenn es gelingt, Zuversicht zu schaffen, dann wird auch die Konjunktur leichter wieder anspringen.

Je nach persönlicher Lebenssituation wird man durch die Maßnahmen aber bis zu 1.000 Euro pro Jahr verlieren – wenn etwa die Familienbeihilfe nicht mehr valorisiert wird, der Klimabonus und das letzte Drittel der Kalten Progression wegfällt. Vielleicht hat man auch noch ein E-Auto und muss dafür jetzt Motorbezogene Versicherungssteuer zahlen. Wie soll das Konsumlaune schaffen?

Man muss hier unterscheiden. Es gibt Haushalte, für die diese Einsparungen schwierig sind. Daher haben wir auch im unteren Einkommensbereich zusätzliche Maßnahmen gesetzt. Wir sind immer bereit, da noch genauer hinzuschauen. Die Sparquote zeigt aber an, dass auch dort, wo es finanziell möglich wäre, zu wenig ausgegeben wird.

Aber gerade Personen mit höheren Einkommen, die prinzipiell mehr davon sparen können, sind eben in höherem Ausmaß von der Kalten Progression oder von einer Steuer auf E-Autos betroffen?

Es geht hier trotzdem sehr viel um Psychologie. Die Budgetsanierung schafft Gestaltungsspielraum für zukünftige Investitionen in den Wirtschaftsstandort, das Gesundheitssystem und den Arbeitsmarkt – das alles wird Sicherheit geben. Gleichzeitig geben wir den Menschen die Sicherheit, dass sich diese Teuerungskrise der letzten Jahre nicht mehr wiederholen kann.

Teuerung und Inflation sind weiterhin an erster Stelle bei den Sorgen der Menschen, zusätzlich steigt gerade die Angst vor Arbeitslosigkeit. Für beides haben wir klare Lösungen im Regierungsprogramm. Wir haben ein Arbeitsmarktpaket verabschiedet und wie bereits angesprochen auch Maßnahmen für Energie- und Mietpreise, die dämpfend wirken werden.

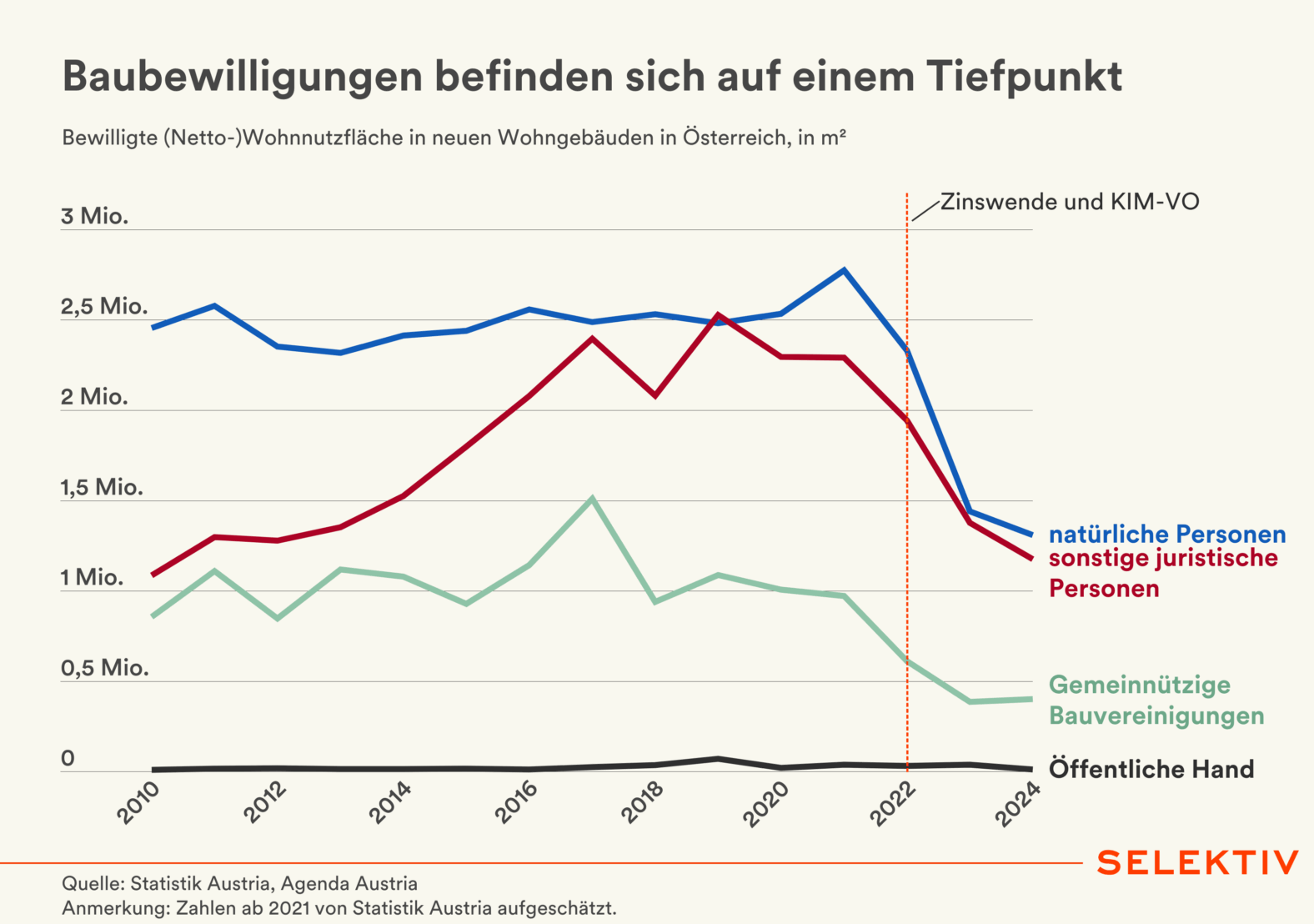

Die Mietpreisbremse war einer der ersten großen Beschlüsse dieser Regierung. Es gibt wenig andere Themen, in denen Ökonomen sich so einig sind, wie dass Mietpreisdeckel zu einer Angebotsverknappung führen und im Endeffekt die Preise am Mietmarkt erhöhen. Weiters sind die Baubewilligungen bereits jetzt auf niedrigem Niveau. Haben Sie Bedenken, dass sich das noch weiter verschärfen könnte?

Es sind sich sicher nicht alle Ökonomen einig – wir müssen zwischen einem harten Mietpreisdeckel und einer Mietpreisbremse unterscheiden. Wird ein Deckel zu hoch angesetzt, dann ist er sinnlos. Wird er zu niedrig angesetzt, dann könnte es schon sein, dass weniger Wohnungen gebaut werden, weil die Kosten nicht gedeckt werden können. Aber genau das sieht unser Modell eben nicht vor. Wir begrenzen nicht den Quadratmeterpreis, sondern lösen die Koppelung an die Inflationsrate, die ein österreichisches Unikat ist. Fast alle Länder in Europa haben in der Teuerungskrise bremsende Maßnahmen im Bereich der Mieten umgesetzt, nur Österreich nicht. Das hat dort sicher nicht zu einem Einbruch der Bautätigkeit geführt.

Der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen hält aber zu exakt Ihrem Modell fest: „Das ist kein Mietdeckel, sondern ein Wohnbaudeckel“. Den Gemeinnützigen würden dadurch 150 Mio. Euro entgehen, das bedeute 700 Wohnungen weniger pro Jahr.

Die Miete ist im Fall der Gemeinnützigen kostendeckend, im privaten Fall sogar mit einer gewissen Gewinnmarge versehen. Wenn wir jetzt eine Inflationskrise haben, die von den Energiepreisen verursacht wird und deswegen der Verbraucherpreisindex steigt, dann führt diese Inflationsrate nicht zu steigenden Kosten des Vermieters. Denn die Energierechnung zahlt nicht der Vermieter, sondern der Mieter selbst.

Wenn die Inflationsrate vollständig weitergegeben werden kann, wie es in Österreich eben der Fall war, dann entspricht das einfach nicht der Kostensituation der Vermieter. Somit kann eine Mietpreisbremse ökonomisch keine Auswirkungen haben. Diese Spiralwirkung aus Verbraucherpreisindex und Mietpreisen war das Problem. Denn wenn die Mieten steigen, spiegelt sich das im Verbraucherpreisindex wider – und dieser steigt dann weiter.

Planen Sie, auch in anderen Bereichen aus dieser Indexierungslogik herauszukommen?

Diese Indexierungslogik ist für sich kein Problem, wenn wir Inflationsraten von 1 oder 1,5 Prozent haben. Sie wird dann zum Problem, wenn wir eine Inflationskrise erleben wie in den letzten Jahren. Es wird deswegen neben dem Bereich der Mieten auch für die Energiepreise einen Krisenmechanismus geben, damit so eine Teuerungskrise in Zukunft nicht mehr passieren kann. Sollte in Zukunft also ein neuer Angebotsschock kommen und die Inflationsrate deswegen steigen, wird sich das nicht mehr zu so einer Mietpreisspirale auswachsen können.