Mit dem richtigen Technologiemix und Investitions-förderlichen Rahmenbedingungen kann der Erneuerbaren-Ausbau in Österreich gelingen – und dann würden auch die Strompreise sinken, ist Verbund-Chef Michael Strugl überzeugt. Bis es soweit ist, müsse man auch die energieintensive Industrie unterstützen. Bis Wasserstoff als Energieträger einspringen kann, werde es noch dauern: Viele Projekte wurden wieder abgebrochen und es gibt eine zeitliche Verzögerung, so Strugl. Die Alternative ist eine, „die wir uns nicht wünschen“ – Teile der Industrie würden dann abwandern, das liege aber nicht nur an den hohen Energiepreisen. Außerdem im Interview: der EU-USA-Zolldeal, das E-Wirtschaftsgesetz mit Sozialtarif und Netzentgelten für Erzeuger und die Renaissance der Atomenergie in Europa.

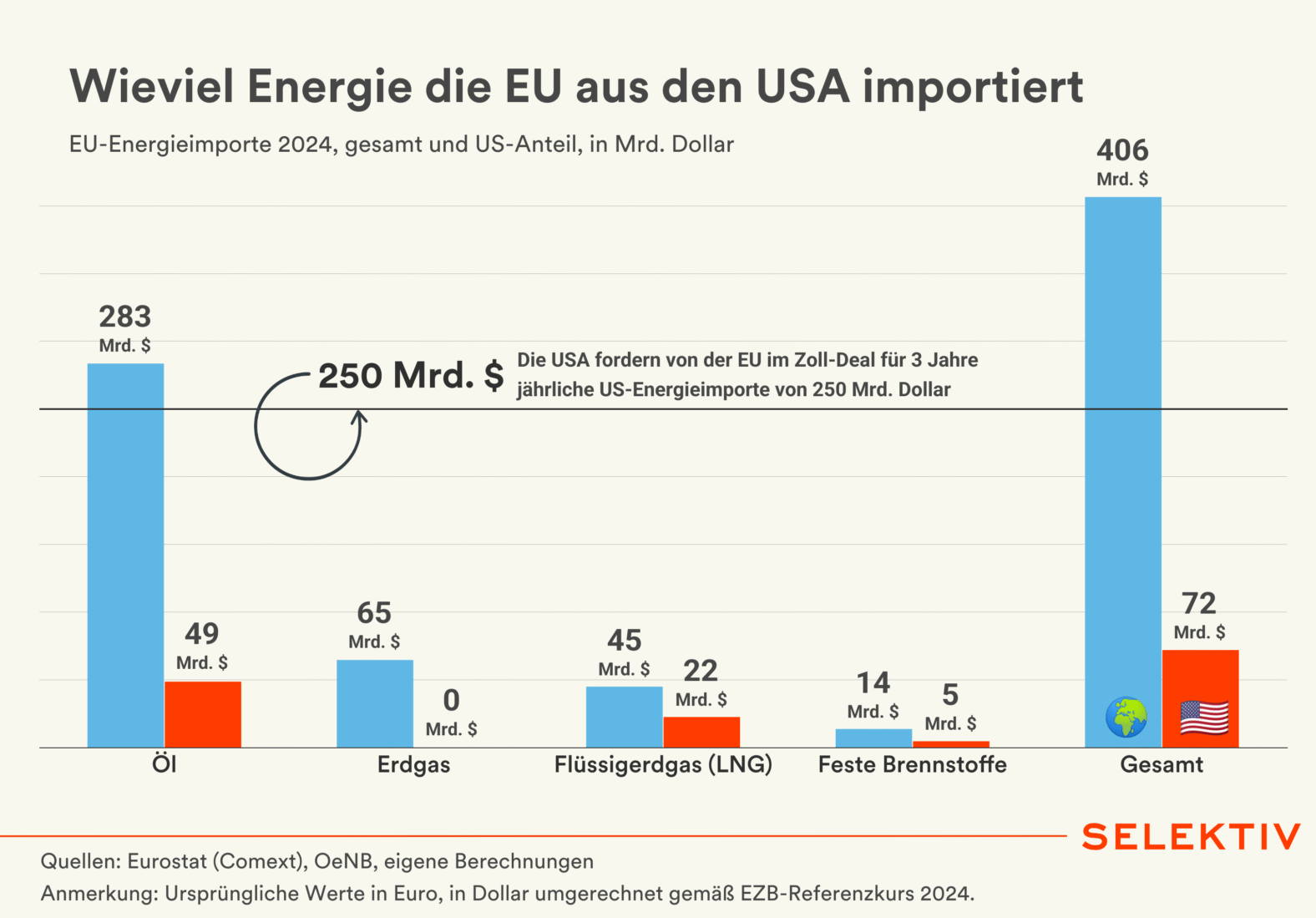

Teil des Zoll-Deals von EU und USA ist auch, dass Europa massiv viel Energie aus den USA kauft. Umsetzen müssten das die Energieunternehmen. Wie kann man sich das vorstellen?

Michael Strugl: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Die EU hat immer gesagt, dass sie die Beschaffung bündeln möchte, um Preisvorteile zu erzielen. Das war das Learning aus dem Jahr 2022, als der Markt nicht liquide war und jeder für sich gelaufen ist. Das hat die Händler sehr gefreut und zu hohen Preisen geführt, auch in Österreich bei der Gasreserve. Das sollte durch eine gebündelte Beschaffung verändert werden. Was genau vereinbart wurde, weiß ich nicht. Dem Vernehmen nach soll über die Plattform Aggregate EU beschafft werden, diese läuft ja aus und müsste verlängert werden. Wenn es tatsächlich sehr langfristige Verträge sein sollten, die Rede war von 2050, dann entsteht ein ganz anderes Problem. Wir kennen das noch aus den Russland-Verträgen.

Da scheinen sich EU und USA ja auch noch nicht ganz sicher zu sein.

Europa muss natürlich überlegen, wie es mit einer diversifizierten Beschaffung seinen Gasbedarf deckt. Da sind einseitige Abhängigkeiten, egal von wem, kontraproduktiv.

In Österreich wurde das E-Wirtschaftsgesetz ElWG von der letzten Regierung bereits fertig verhandelt und von der aktuellen wieder aufgeschnürt und angepasst – ist es dadurch besser geworden?

Beim letzten Mal gab es starke Partikularinteressen, bei der Spitzenkappung etwa. Der jetzige Begutachtungsentwurf ist jedenfalls besser, er enthält viele gute Ansätze, aber es gibt aus unserer Sicht natürlich noch Nachbesserungsbedarf. Man muss dem Energieminister aber zugutehalten, dass er das Gesetz auf den Weg gebracht hat – das ist ein großer Fortschritt.

Diese Akteure mit Partikularinteressen werden nun wohl gebraucht, um eine Zweidrittelmehrheit für den Beschluss des ElWG zu erreichen. Rechnen Sie damit, dass sich das Gesetz dadurch wieder stärker an den Entwurf von vor 1,5 Jahren annähert?

Das kommt darauf an, wer die Zweidrittelmehrheit zur Verfügung stellt. Wenn es die Grünen sind, wird das so zu sehen sein. Dieses Gesetz ist aber keine Frage der Ideologie, es ist eine systemische Frage und eine Standortfrage. Wir brauchen hier ein Denken, das über die Parteigrenzen hinausgeht. Man muss dieses Gesetz mit Weitblick beschließen, wir werden es lange haben und es wird die Grundlage für die Transformation des Energiesystems sein.

Auf Energieunternehmen kommen durch das ElWG weitere Zusatzkosten zu – durch Netzentgelte und Sozialtarife. Haben Sie eine Größenordnung, wie hoch die Belastung sein wird?

Ich halte es für sozialpolitisch richtig, dass einkommensschwache Gruppen entlastet werden, auch mit einem Sozialtarif. Eigentlich ist das aber Aufgabe der Sozialpolitik. Die Unternehmen tun jetzt schon sehr viel. Verbund hat seit vielen Jahren gemeinsam mit der Caritas einen Stromhilfefonds, mit dem wir energiearme Haushalte unterstützen. Wir haben einen eigenen Hilfsfonds für unsere Kunden, der mit 10 Millionen Euro dotiert ist. Wir stehen zu unserer sozialen Verantwortung. Dass der Sozialtarif, der jetzt kommt, von den Unternehmen gezahlt wird, war nicht ausgemacht, als wir über den Beitrag der Branche zur Budgetsanierung gesprochen haben. Das kommt nun also noch on top zu den 200 Millionen Euro, die wir im Zuge des „Energiekrisenbeitrag-Strom“ bereits beitragen. Insgesamt sind das also 250 Millionen Euro pro Jahr. Das wird bei den Investitionen fehlen, mit einem entsprechenden Leverage-Effekt reden wir von einem Investvolumen von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro.

Das war ein Versagen auf europäischer Ebene.

Argumentiert wird gerne damit, dass Energieunternehmen in den letzten Jahren gut verdient haben. Sind diese „Übergewinne“ nun verteilt oder rechnen Sie mit weiteren Ideen?

Es ist richtig, dass die Energieunternehmen von höheren Marktpreisen profitiert haben. Das ist ein Phänomen, das nicht nur für den Stromsektor Gültigkeit hat. In der Pandemie war es die Pharmabranche, jetzt sind es Rüstungsunternehmen. Aber auch die Komponentenhersteller profitieren: Im Netzausbau kostet ein Trafo heute fast das Doppelte wie noch vor fünf Jahren. Mit der Inflation alleine lässt es sich nicht erklären, es ist der Markt. Der Marktpreis ist höher, weil die Nachfrage groß ist. Angebot und Nachfrage bilden den Preis, das ist bei Strom nicht anders. In der Energiekrise hat das zu Ausschlägen geführt, die nicht mehr tragbar waren. Wir haben als Branche daher den Vorschlag gemacht, temporär Gaspreis und Strompreis europaweit zu entkoppeln. So wie es die Spanier gemacht haben. Darauf hat man sich politisch nicht einigen können, das war ein Versagen auf europäischer Ebene. Die Abschöpfung von Gewinnen war die zweitbeste Möglichkeit, das hat aber zu einer Fragmentierung des gemeinsamen Marktes geführt und uns bei der Inflation nicht geholfen. Eine Gewinnabschöpfung ist aber ein falsches Signal an den Kapitalmarkt und die Investoren.

Sind wir damit jetzt fertig? Nein, wir leisten noch immer den Energiekrisenbeitrag. Daneben zahlt unser Unternehmen Steuern, Dividende und was bleibt wird investiert in Kraftwerke, Netze und Speicher.

Mit dem, was übrig bleibt, investieren Sie auch stark in Speicher. Speicher sind ein Schlüssel beim Umstieg auf erneuerbare Energie – wie läuft der Ausbau in Österreich?

Es gibt hier große Projekte einiger Unternehmen. Wir stellen gerade mit dem Pumpspeicherkraftwerk Limberg Drei die nächste Etappe in der Speichergruppe Kaprun fertig, das nächste Projekt Schaufelberg ist in Vorbereitung. Zusammen sind das 1,6 Milliarden Euro Investitionsvolumen. Investieren kann man das nur, wenn sich die Investition rechnet und darstellbar ist. Wenn ich das zusätzlich mit Netzentgelten belaste, verschlechtert das den Business Case und es kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass ein Projekt nicht realisiert wird.

Wie stark würden doppelte Netzentgelte für Speicher – wie im ElWG in manchen Fällen vorgesehen – ein solches Projekt belasten?

Das kommt auf die Ausgestaltung an, aber man darf nicht vergessen, dass es bis jetzt eine Befreiung gibt. Pumpspeicher sind sehr langfristige Investitionsgüter. Wenn sich diese Investitionen nicht mehr rechnen und man braucht sie trotzdem für die Versorgungssicherheit, müssen sie gefördert werden. Dann bezahlt es der Steuerzahler.

Wir brauchen mehr Tempo bei den Genehmigungen.

Österreich hinkt beim Netzausbau hinterher und ist auch bei der Umsetzung der RED-III-Richtlinie für schnellere Genehmigungsverfahren säumig – haben Sie Sorge, dass der Erneuerbaren-Ausbau ins Stocken gerät?

Wir haben den Erneuerbaren-Ausbau lange fördern müssen, sonst hätte keiner investiert. Mit steigenden Marktpreisen waren diese Förderungen nicht mehr notwendig. Wir haben jetzt ein System mit Marktprämien und in weiterer Folge mit Contracts for Difference, also zweiseitigen Differenzverträgen. Damit gebe ich dem Investor Sicherheit. Er bekommt einen Mindestpreis, mit dem er sicher rechnen kann, und ab einem gewissen Höchstpreis wird abgeschöpft. Das ist eine kluge Mechanik. Ich verstehe aber nicht, warum man sich das aussuchen kann. Es gab Anlagen, die waren in geförderten Tarifen und dann im Zuge der Energiekrise als die Marktpreise hoch waren, haben sie aus der Förderung heraus optiert und die hohen Marktpreise mitgenommen, um dann wieder in die Förderung zu gehen. Das ist cherry picking. Bei der Gewinnabschöpfung und beim Energiekrisenbeitrag sind diese geförderten Anlagen ausgenommen, weil man natürlich nicht mit einer Hand fördert, um mit der anderen abzuschöpfen. Wenn wir den Ausbau beschleunigen wollen, muss es attraktiv sein, zu investieren und wir brauchen mehr Tempo bei den Genehmigungen.

Wenn wir zu viel Photovoltaik und zu wenig Wind haben, wird es problematisch.

Sind die Erneuerbaren-Ausbauziele bis 2030 gefährdet?

Es ist eine Frage, ob wir es in den kommenden Jahren schaffen, ausreichend erneuerbare Megawatt zu installieren. Die andere Frage ist aber, ob wir den richtigen Technologiemix anstreben. Wenn wir zu viel Photovoltaik und zu wenig Wind haben, wird es problematisch. Eine ausgewogene technologische Erzeugungsbasis aus PV, Wind und Wasserkraft ist systemisch wichtig, dazu kommt, dass wir noch sehr lange Gaskraftwerke brauchen. Zu den volatilen Erzeugungen müssen grundlastfähige und steuerbare Technologien hinzukommen. Wenn wir das richtig hinkriegen, dann wird das gut funktionieren. Und dann werden auch die Preise nach unten gehen.

Wie stark sollte denn der Staat – bis die Preise sinken – grundsätzlich Strompreise für Haushalte, aber auch für Industrie subventionieren?

Grundsätzlich ist es richtig, wenn exponierte Gruppen unterstützt werden. Das können energiearme Haushalte sein, aber das kann auch die energieintensive Industrie sein. Wichtig ist die Treffsicherheit. Das haben wir in Österreich während der Krise nicht gut hinbekommen. Das war sehr teuer und ineffizient. Ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, man muss die Industrie unterstützen.

Wie lange wird es realistischerweise dauern, bis wir energieintensive Industrie auf Erneuerbare – sprich Wasserstoff – umstellen können?

Wasserstoff ist ein Thema, das heute auf der Zeitachse sehr schwer einzuordnen ist. Wir glauben Mitte der 2030er. Während es zu Beginn eine ziemliche Euphorie gegeben hat, sehen wir mittlerweile, dass eine ganze Reihe von Projekten wieder abgebrochen werden oder sich verzögern.

Gibt es eigentlich eine Alternative? Oder ist das der einzige Weg, den die energieintensive Industrie gehen kann?

Es gibt schon Alternativen. Allerdings solche, die wir uns nicht wünschen. Zum Beispiel, wenn Teile der Wertschöpfungskette abwandern und Vorprodukte woanders hergestellt werden und dann wieder nach Europa kommen. Das wird in manchen Industrien so sein. Hier gibt es Industrien, die sind besonders bedroht, etwa die chemische Industrie. Das liegt aber nicht nur an den Energiepreisen. Das liegt auch an Überkapazitäten, etwa in China, die den Markt massiv mit wesentlich günstigeren Produkten und Grundstoffen schwemmen. Wir stehen heute vor einer multiplen Herausforderung, auch mit hohen Lohnstückkosten. Und dazu kommt jetzt noch der Handelskonflikt mit den USA. Politisch ist es vielleicht manchmal einfach zu sagen, schuld sind die hohen Energiepreise. Wenn man genauer hinsieht, ist es wesentlich komplexer. Aber ja, wir müssen alles tun, um auf Energiepreise zu kommen, die unsere Industrie wettbewerbsfähig sein lässt.

In Europa erlebt die Atomkraft eine kleine Renaissance. Zu Recht?

Es hat eine gewisse Logik, weil Atomkraft eine weitgehend CO2-freie Erzeugung ist und auch grundlastfähig ist. Sie hat aber auch Risiken und ist sehr teuer. In Europa ist Energiepolitik Sache der Mitgliedstaaten. Manche Länder haben sich für diese Technologie entschieden, andere dagegen. Der Anteil der Atomenergie am Strom liegt in Europa bei ungefähr 23 Prozent. Also signifikant. In Österreich und für Verbund ist Atomenergie kein Thema. Wir haben aber auch gesehen, was passiert, wenn große Teile der Nuklearflotte nicht zur Verfügung stehen. Das war im Winter 2022/23 der Fall, als die französischen Atomkraftwerke zu einem großen Teil in Revision waren und nicht rechtzeitig wieder ans Netz gebracht werden konnten. Es gab Korrosionsschäden an den Kühlsystemen. Tägliche Stromabschaltungen waren die Folge. Das Beispiel zeigt, dass die Verfügbarkeit von Kraftwerken und damit die Versorgungssicherheit kein Selbstläufer sind. Man muss investieren und darf die Revisionszyklen nicht strecken, um Kosten zu sparen. Die Kraftwerksbetreiber wurden massiv belastet, um günstige Preise zu garantieren. Das ging auf Kosten der Versorgungssicherheit.