Die Industrie ist seit 3 Jahren in der Rezession und in Sachen Wettbewerbsfähigkeit ist Österreich weit abgeschlagen. Der Präsident der Industriellenvereinigung sieht das „Tal der Tränen“ noch nicht durchschritten. „Wir wünschen uns alle einen Aufschwung, aber woher soll er kommen“, fragt er im Interview mit Selektiv. Sollte Deutschland getrieben durch das Konjunkturpaket wachsen, könne Österreich nicht „automatisch im Fahrwasser mitschwimmen“.

„Es braucht wieder Spielraum, um Akzente und Investitionsanreize zu setzen“, so Knill. Während es in anderen Ländern deutliche Lohnzurückhaltung gegeben habe, seien in Österreich die Lohnstückkosten überproportional gestiegen. Neue Steuern zur Sanierung des Staatshaushalts kann er sich nicht vorstellen: „Als Unternehmer frage ich mich schon, wenn das die einzige Lösung ist, um den Staatshaushalt zu sanieren, ob ich dann noch in diesem Land investieren kann und wie es mit meinem Unternehmen weitergeht.“

Im IMD-Ranking werden 69 Länder nach Wettbewerbsfähigkeit gereiht. Österreich ist zuletzt auf dem schwachen 26. Platz geblieben, während Deutschland zu den stärksten Aufsteigern gehört. Was macht Deutschland besser als wir?

Georg Knill: Der Hauptgrund, warum Deutschland 5 Plätze gut gemacht hat, ist das angekündigte Konjunkturpaket. Gleichzeitig gibt es auch kurzfristige Maßnahmen wie Sonderabschreibungen von 30 % für Unternehmen. Ab 2028 wird eine Senkung der Körperschaftsteuer von 1 Prozentpunkt pro Jahr in Aussicht gestellt. Das ist ein wirtschaftsfreundliches Regierungsprogramm inklusive großem Konjunkturpaket. Das hat den Optimismus in der deutschen Wirtschaft deutlich steigen lassen und das äußert sich auch in der Bewertung des IMD.

In Österreich zieht laut Statistik Austria die Industrieproduktion wieder an. Ist das ein erstes Zeichen der Erholung?

Unsere Umfragen unter Mitglieder bestätigen, dass zumindest Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist. Das heißt aber nicht, dass wir das Tal der Tränen schon durchschritten haben, die Situation stabilisiert sich lediglich auf sehr niedrigem Niveau. Es gibt einige Sektoren, die gut funktionieren aber die gesamte produzierende Wirtschaft ist im Durchschnitt das vierte Jahr in der Rezession. Insofern bin ich bei diesen positiven Zahlen noch etwas skeptisch. Wir wünschen uns alle einen Aufschwung, aber woher soll er kommen? Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dürfen uns nicht auf andere verlassen. Wenn Deutschland anspringt, können wir nicht einfach automatisch im Fahrwasser mitschwimmen. Bei den Lohnstückkosten und den Energiekosten wurden wir in der Wettbewerbsfähigkeit deutlich hinter Länder wie Deutschland und die Schweiz zurückgereiht.

Wifo und IHS gehen für heuer von einer wirtschaftlichen Stagnation aus und die Nationalbank sieht sogar ein kleines Plus. Macht das einen psychologischen Unterschied, ob beim BIP-Wachstum ein winziges Plus oder ein winziges Minus herauskommt?

Nein, eigentlich nicht, dazu müsste sich substanziell etwas ändern. Wir erwarten jetzt klare Signale von der Bundesregierung, wohin die Reise geht, jetzt, wo das Doppelbudget vorliegt. Welche Akzente setzt diese Regierung? Nur Sanieren ist nicht ausreichend. Eine Antwort kann die Industriestrategie bieten, an der jetzt gearbeitet wird. Es geht um die Perspektive und auch um die Planungssicherheit. Wir brauchen Strukturreformen und auch kurzfristigere Lösungen für die größten Standortprobleme. Bei der Energie sollen nun ja erste Ansätze kommen – die Strompreiskompensation ist da und auch das ElWG ist in Begutachtung. Die Energiekosten sind noch immer doppelt so hoch wie vor der Pandemie und damit auch höher als in Nachbarländern. Wir müssen die Wettbewerbsnachteile in den Griff bekommen, damit wir an den großen europäischen Konjunkturprogrammen teilhaben können. Gelingt es, Frieden zu erzielen, ist das der Wiederaufbau der Ukraine. Das nächste große Thema ist die europäische Sicherheitsarchitektur. Wir müssen uns hier trotz Neutralität öffnen und im Technologiespitzenfeld mitwirken. Das gilt auch für Weltraumtechnologien – das werden die größten Konjunkturprogramme für viele Jahre.

Deutschland hat auch ein großes Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Dabei geht es vor allem um die Baubranche für den Infrastrukturausbau und um die Rüstungsindustrie. Wird Österreich daran teilhaben können?

Bei der Infrastruktur werden österreichische Unternehmen gute Chancen haben über ihre deutschen Niederlassungen mitzuwirken. Damit wird die Wertschöpfung dem deutschen BIP zugerechnet. Ich bin mir nicht sicher, ob Österreich da im erhofften Ausmaß im Fahrwasser mitschwimmen wird – vielleicht in den Grenzregionen zu Deutschland. Bei den 800 Milliarden Euro pro Jahr auf 12 Jahre sind auch viele private Gelder dabei, die gehebelt werden müssen. Unter dem Strich sind es vielleicht 50 Milliarden Euro pro Jahr. Auf österreichische Dimensionen heruntergebrochen sind das dann 5 Milliarden Euro. Das ist ein starkes Signal, aber nicht massiv.

In Österreich stehen derzeit die Sparbemühungen im Vordergrund. Es gibt aber auch Offensivmaßnahmen. Die Strompreiskompensation kommt, die Energiegesetze sollen im Sommer fertig werden, es gibt ein Mittelstandspaket. Kann die Industrie unterm Strich zufrieden sein?

Wir müssen alle akzeptieren, dass die budgetäre Ausgangslage deutlich schlechter ist, als uns lieb ist. Es braucht sicher die gesamte Legislaturperiode, um wieder in den Zielkorridor der Maastrichtkriterien zu kommen. Aber Sparen allein ist zu wenig. Es braucht wieder Spielraum, um Akzente und Investitionsanreize zu setzen. Die Förderpolitik gehört durchforstet – es gibt sicher Potenzial, Zukunftsthemen zielgerichteter zu fördern. Und dann ist die massive Steuerbelastung ein Thema. Im Regierungsprogramm ist ja nur von Kostensenkungen ab 2027 die Rede – und das ist sehr unwahrscheinlich, weil sie unter dem Vorbehalt der budgetären Spielräume stehen. Wir haben auf der Entlastungsseite zeitnah keine großen Würfe zu erwarten. Daher auch der Druck von unserer Seite, die notwendigen Strukturreformen – bspw. Pensionen, Gesundheit, Förderalismus – umzusetzen. Nur dann kann es nachhaltig wieder finanziellen Spielraum geben. Das sind Themen, die nicht angenehm sind, aber der Zeitraum ist sehr günstig, da in den kommenden zwei Jahren keine Wahlen anstehen. Außerdem ist das Verständnis in der Gesellschaft vorhanden, dass es so nicht weitergehen kann. Wir müssen da in Bewegung kommen.

Wenn man dem Fiskalrat zuhört, sind wir auch mit dem Sparen noch lange nicht fertig. Es wird weitere Maßnahmen geben müssen. Finanzminister Markus Marterbauer macht keinen Hehl daraus, dass er gerne Erbschaft- und Vermögensteuern hätte. Wächst die Sorge, dass diese Belastungen doch noch kommen könnten, wenn der Druck wächst?

Es wurde uns mehrmals gesagt, dass diese Steuern in dieser Legislaturperiode nicht kommen. Davon sind auch ÖVP und Neos immer ausgegangen. Nur der Finanzminister hat keinen Hehl daraus gemacht, wo er ideologisch steht. Das ist nicht sehr dienlich, was die Perspektive angeht. Als Unternehmer frage ich mich schon, wenn das die einzige Lösung ist, um den Staatshaushalt zu sanieren, ob ich dann noch in diesem Land investieren kann und wie es mit meinem Unternehmen weitergeht. Gerade eine Erbschaftsteuer ist eine Unternehmensteuer, die Familienunternehmen massiv belasten und zu einem Exodus aus Österreich führen würde.

„Gerade eine Erbschaftsteuer ist eine Unternehmensteuer, die Familienunternehmen massiv belasten und zu einem Exodus aus Österreich führen würde.“

Georg Knill

Die Industrie ist jetzt seit mehr als 3 Jahren in einer Rezession und wird nicht müde, zu betonen, was es braucht, um da wieder rauszukommen. Was ist nun von einer Industriestrategie zu erwarten, die jetzt monatelang ausgearbeitet wird?

Die Bundesregierung hat sich im Regierungsprogramm sehr klar für die Industrie ausgesprochen. Die Industriestrategie soll dieses Bekenntnis auch mit Fakten und Zielen untermauern. Wir haben als Organisation bereits viel Vorarbeit geleistet, aber es ist legitim, dass sich die Regierung mit neuen Mitgliedern diesen Themen auch neu widmet. Wichtig ist, dass es kein reines Überschriftenpapier wird ohne Fundament und ohne klare Ableitungen und Vorgaben. Daran muss die Regierung mit allen Stakeholdern arbeiten und auch ganz stark mit Inputs von Unternehmern. Es hat bereits verschiedene Runden von der Bundesregierung mit Vertretern aus der Industrie gegeben und wir sind da stark eingebunden.

Haben sich in diesen Gesprächsrunden bereits erste Konfliktfelder abgezeichnet?

Eigentlich nicht. Bisher ist es ein Sammeln von Ideen in einem sehr stringenten Prozess. In weiterer Folge kann man sicher darüber nachdenken, ob daraus ein Standortprogramm wird, denn Industrie ist eine Querschnittsmaterie. Die Themen reichen von Bildung über Forschung bis hin zu Infrastruktur und Energie, Qualifikation und steuerlichen Fragen.

Wer sitzt bisher mit am Tisch?

Auf der politischen Seite sind das Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Infrastrukturminister Peter Hanke und Staatssekretär Sepp Schellhorn. Organisatorisch wird der Prozess von Industrie 4.0 geführt. In einer ersten Stakeholder-Runde waren es 40 Vertreter aus der Industrie und jetzt haben die Sozialpartner ein Papier eingeliefert.

„In den letzten 2-3 Jahren gab es bei uns bei den Lohnstückkosten Steigerungen von 30 Prozent. In Deutschland waren sie nur halb so hoch.“

Georg Knill

Eine der großen Standortherausforderungen sind die hohen Lohnkosten, wie aus der Industrie immer wieder zu hören ist. Österreich war schon immer ein Hochlohnland, warum ist das jetzt zu einem so großen Problem geworden?

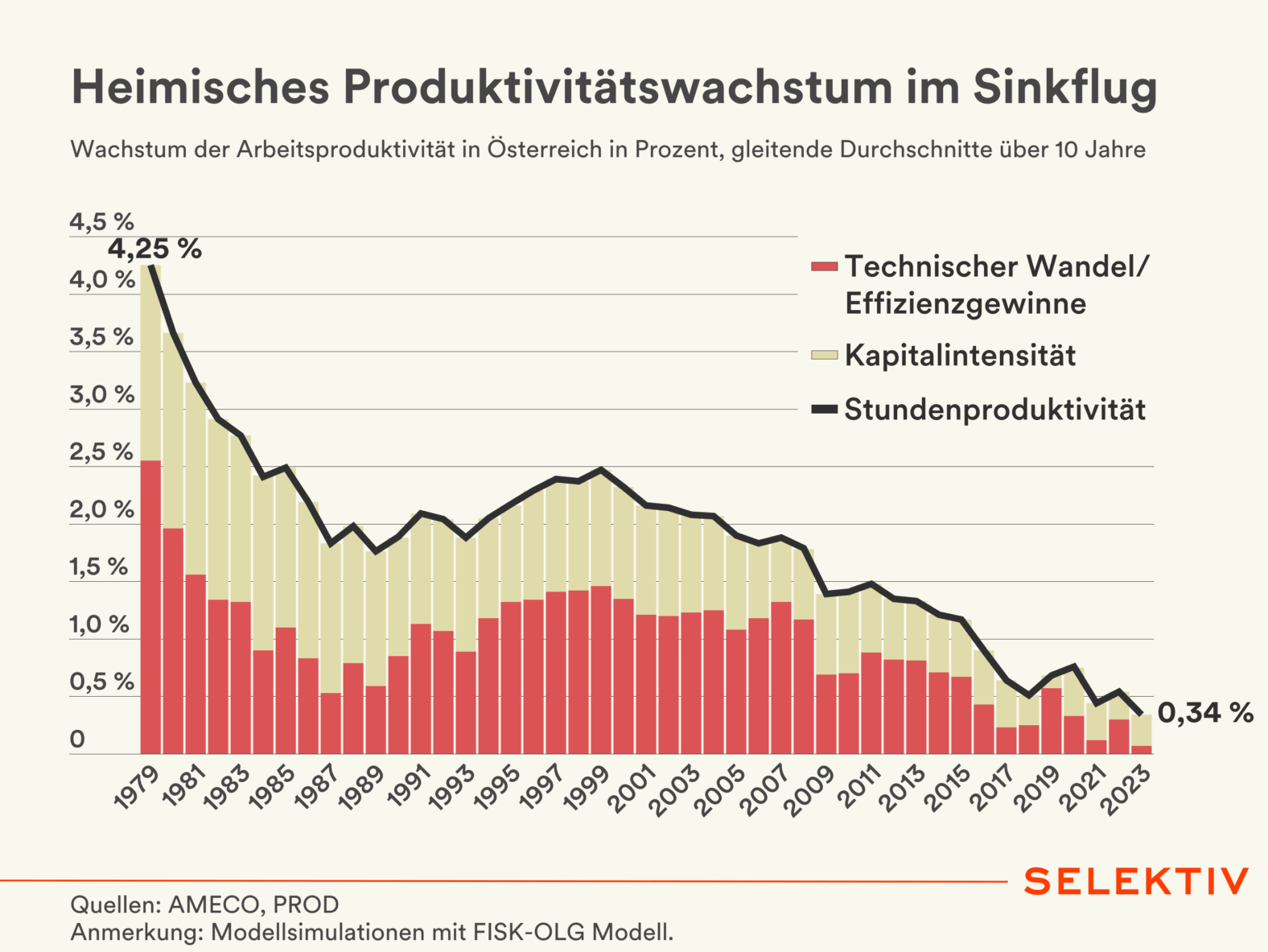

Unsere Lohnstückkosten sind nicht im Gleichklang mit dem europäischen Schnitt und unseren Nachbarländern gestiegen, sondern überproportional. In den letzten 2-3 Jahren gab es bei uns bei den Lohnstückkosten Steigerungen von 30 Prozent. In Deutschland waren sie nur halb so hoch. Wir haben uns in diesem Segment relativ zu unseren wichtigsten Handelspartnern verschlechtert. Das wäre nicht so schlimm, wenn wir das mit Produktivitätszuwächsen kompensieren könnten. Die sind aber ausgeblieben. In der Industrie gab es nur geringe und im Dienstleistungssektor gab es keine Produktivitätsgewinne. Daran müssen wir arbeiten – auch mit mehr Digitalisierung und KI.

In anderen Industrieländern gab es auch keine großen Produktivitätszuwächse und die Inflation war dort teilweise auch hoch. Was machen die anders?

In anderen Ländern gab es eine deutliche Lohnzurückhaltung – die Abschlüsse lagen zum Teil unter der Inflation. Bei uns wurde die Inflation doppelt bezahlt – einmal von der damaligen Regierung durch Einmalzahlungen und Unterstützungen für Haushalte und dann nochmal von den Unternehmen durch die hohen Lohnabschlüsse. Das Gute ist, dass man in der Frühjahrslohnrunde bei den Arbeitnehmervertretern schon etwas Einsicht bemerken konnte. Der relative Wettbewerbsnachteil bleibt aber bestehen.

Ihr Ruf nach Arbeiten bis 70 hat in Österreich für viel Empörung gesorgt. In Dänemark ist der Pfad dahin längst fix. Warum ist bei uns der Widerstand beim Pensionsantrittsalter so groß, dass man es kaum ansprechen darf?

Das hat mich selbst ein bisschen erstaunt bei all den Problemen, die allseits bekannt sind. Veränderungen sind schmerzhaft, aber notwendig. Wir müssen der Realität ins Auge blicken, dass wir zum Glück deutlich länger leben. Das derzeitige gesetzliche Regelpensionsalter wurde 1955 mit 65 Jahren festgelegt. Damals lag die durchschnittliche Pensionsverweildauer bei Männern bei 13 Jahren. Wir sind noch immer bei einem Regelpensionsantrittsalter von 65 Jahren, die Verweildauer ist aber auf 23 Jahre gestiegen. Damit ist die Finanzierbarkeit dieses umlagefinanzierten Systems nicht sichergestellt und erzeugt einen hohen Zuschussbedarf aus dem öffentlichen Budget. Interessant ist auch, dass es die, die sich am stärksten aufregen, gar nicht mehr betrifft. Wenn die Umsetzung mit einem Einschleifmechanismus wie in Dänemark erfolgt, dann wird das in 15-20 Jahren schlagend. Das wäre technisch gesehen auch der richtige Weg. Und es wäre ehrliche, strukturelle Politik, die aus meiner Sicht faktisch erklärbar ist und nachhaltig wäre. Dänemark hat darüber hinaus eine staatliche Grundsicherung, die durch eine betriebliche und private Vorsorge ergänzt wird, die stark kapitalmarktorientiert ist.

Vor einem Jahr hat sich die Industriellenvereinigung für eine 41-Stunden-Woche eingesetzt. Hat sich die Arbeitszeitdebatte in die richtige Richtung entwickelt?

Wie wir die 41-Stunden-Woche angeregt haben, ist interessanterweise das Thema 35 Stunden vom Tisch verschwunden. Wir haben zwar in Österreich mehr Menschen in Beschäftigung, arbeiten aber in Summe nur gleich viel. Damit können wir den Wohlfahrtsstaat nicht erhalten. Es braucht eine ehrliche Debatte, wie wir in Summe mehr und länger arbeiten können. Das fängt bei den Pensionen an, geht aber auch über die Jahresarbeitszeit – Stichwort 13 Krankenstandstage, 13 Feiertage, 25 Urlaubstage. Das alles führt dazu, dass wir um 25 Prozent weniger Jahresstundenleistung haben als z. B. die USA. Gleichzeitig arbeiten in Österreich 1,2 Millionen Menschen in Teilzeit, ein Drittel davon aufgrund von Betreuungspflichten. Bleiben 600.000 Menschen, die aus freien Stücken nur Teilzeit arbeiten. Da muss man eine offene Debatte beginnen, wie fair das ist, dass hier aus freien Stücken entsprechend wenig Steuern bezahlt werden, aber der volle Sozialstaat beansprucht wird.