Der gemeinsame Nenner der staatlichen Probleme

Heike Lehner ist freiberufliche Ökonomin und Generalsekretärin der Aktion Generationengerechtigkeit. Ihre Spezialgebiete liegen im Bereich der Geldpolitik und Finanzwirtschaft, wozu sie aktuell ebenso promoviert.

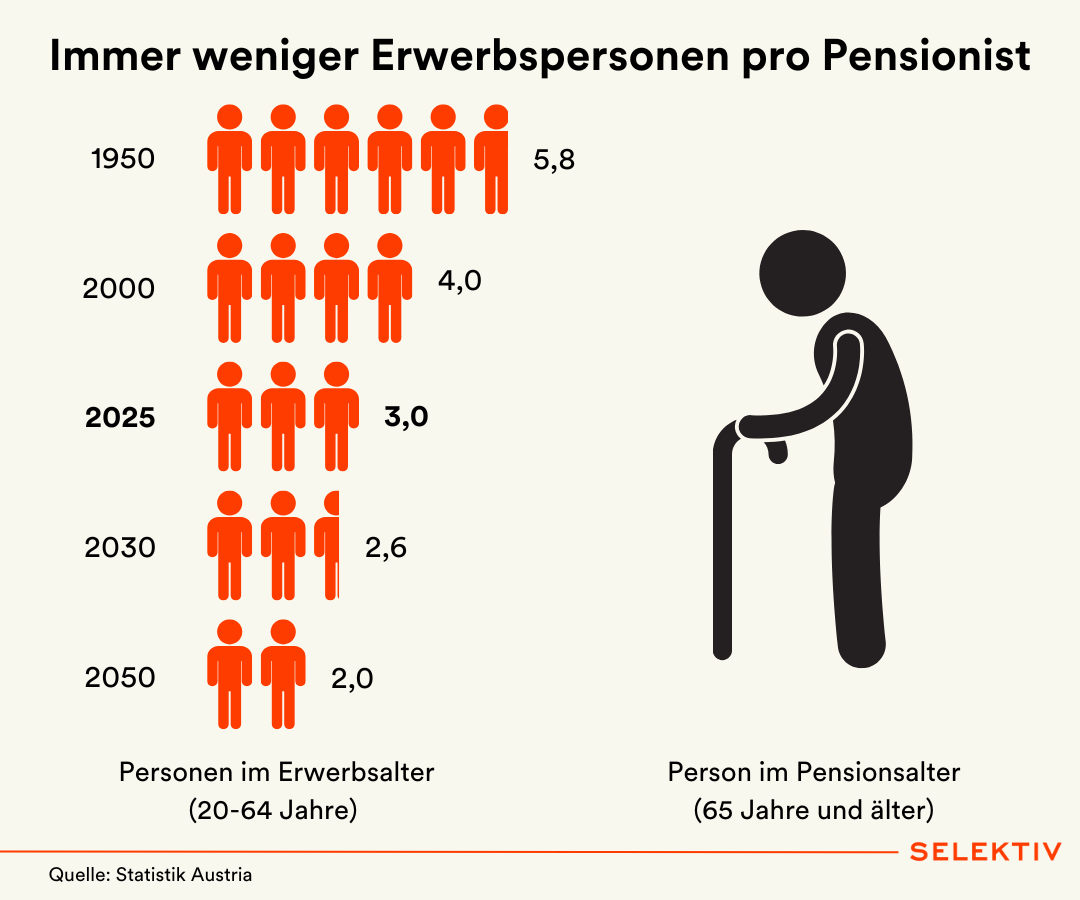

Die Bevölkerungsprognose der Statistik Austria in der vergangenen Woche zeigte es ganz klar: Die Bevölkerung altert. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 20 und 64 Jahren, hat im Jahr 2024 ihr Maximum erreicht. Bis zum Jahr 2040 soll dieser Wert um 4,6 Prozent sinken. Gleichzeitig steigt die Anzahl der über 64-Jährigen. Man kennt die Debatte zum Pensionssystem: Es gibt zu wenige Einzahler und zu viele Bezieher, das Verhältnis dieser beiden Gruppen wird sich zudem weiter verschlechtern. Bereits um das Jahr 2040 kommen auf eine Person über 64 Jahren nur noch 2,2 Personen im Erwerbsalter – derzeit sind es noch rund 3. Wobei hier zu erwähnen ist, dass natürlich nicht jede Person im erwerbsfähigen Alter auch einer Erwerbstätigkeit nachgeht.

Das hat zur Folge, dass das Pensionssystem in Zukunft noch weniger nachhaltig ausgestaltet sein wird. Die Pensionsausgaben explodieren, die Politik verteilt Geld noch immer ganz so, als wären wir nicht mitten in einem EU-Defizitverfahren und als würde das Budget aus allen Nähten platzen. Wir sprechen hier gerne über Verteilung; darüber, wer mehr und wer weniger bekommt. Doch egal, ob es um die Staatsquote, das Budgetdefizit oder die Pensionsaufwendungsquote geht, sie haben alle einen gemeinsamen Nenner: das Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Dass das Wirtschaftswachstum nach wie vor kaum vom Fleck kommt, ist bekannt. Das Wifo titelte zuletzt „Österreich schleppt sich aus der Rezession”. Nach den vergangenen zwei Jahren mit sinkender Wirtschaftsleistung soll es langsam wieder bergauf gehen. Grundsätzlich sind das gute Neuigkeiten, aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig, um den Wohlstand langfristig wieder auf Schiene zu bekommen. Dabei wäre dieser die Grundlage aller sozialen Versprechen des Staates. Die negativen Auswirkungen sieht man etwa bei den Pensionsaufwendungen: Wurde im Langfristgutachten der Alterssicherungskommission 2004 noch ein gesamter Pensionsaufwand von 10,9 Prozent für das Jahr 2050 prognostiziert, lag dieser Wert im Gutachten zehn Jahre später schon bei 14,6 Prozent. Im letzten Report betrug der prognostizierte Gesamtaufwand für das Jahr 2050 noch einmal knapp einen Prozentpunkt mehr.

Jede staatliche Pension ist im Kern ein Versprechen auf den Wohlstand, den wir in Österreich künftig erwirtschaften.

Heike Lehner

Natürlich, die Pensions-Goodies der letzten Jahre, sei es der Frühstarterbonus oder Pensionsanpassungen über der Inflation, fallen hier ins Gewicht. Das allein ist schon eine Diskussion wert. Aber das langfristige Kernproblem ist, dass das Wachstum nicht mitkommt. Jede staatliche Pension ist im Kern ein Versprechen auf den Wohlstand, den wir in Österreich künftig erwirtschaften. Und wenn dieser nicht da ist, werden auch die Einnahmen nicht groß genug sein, damit die Leistungen, die heute selbstverständlich erscheinen, morgen überhaupt finanzierbar bleiben.

Alternativen werden in dieser Debatte oft reflexartig abgelehnt. Doch kapitalgedeckte Vorsorge, betrieblich, privat oder sogar als Teil der staatlichen Pension, hat einen entscheidenden Vorteil: Sie kann vom Wohlstand anderer Länder profitieren, wenn sie in globale Märkte investiert. Das haben bereits viele Staaten verstanden, Österreich bislang noch nicht. Beim Umlageverfahren hingegen hängt jede Pension am inländischen Wohlstand, der erwirtschaftet werden muss. Es hängt alles an der Glaubwürdigkeit des Staates; an der Fähigkeit, ihn finanzierbar zu halten. Wenn man sich ansieht, wie das Defizitverfahren aktuell läuft, kommen Zweifel daran auf.

Wenn ein Land dem Wachstum den Rücken kehrt, kann es sich auch keine hohen Pensionen leisten.

Heike Lehner

Wer das Umlagesystem verteidigt, sollte also ein ureigenes Interesse daran haben, dass Österreich wirtschaftlich wieder Fahrt aufnimmt. Denn je schwächer die heimische Wirtschaft ist, desto größer die Last für ein System, das sich nur aus ihr speisen kann. Je länger wir angebotsorientierte, produktivitätssteigernde Reformen aufschieben, desto höher wird am Ende der Preis, den künftige Generationen dafür zahlen müssen. Wir brauchen mehr Erwerbsbeteiligung, weniger Bürokratie und endlich einen Staat, der zuallererst bei sich selbst spart. Denn am Ende ist es einfach: Wenn ein Land dem Wachstum den Rücken kehrt, kann es sich auch keine hohen Pensionen leisten. Unser Wohlstand ist viel zu lange als selbstverständlich erachtet worden, dabei ist er die Basis für alles andere. Solange wir uns weiterhin auf das (Um-)Verteilen anstatt auf das Erwirtschaften fokussieren, bröckelt diese Basis immer stärker. Und ohne sie sind alle verheißungsvollen politischen Versprechen nichts als leere Worte.