Die Inflation ist der falsche Feind

Heike Lehner ist freiberufliche Ökonomin und Generalsekretärin der Aktion Generationengerechtigkeit. Ihre Spezialgebiete liegen im Bereich der Geldpolitik und Finanzwirtschaft, wozu sie aktuell ebenso promoviert.

Wir haben uns daran gewöhnt: Fast jeden Monat liefern die diversen Medien Informationen über zu hohe Inflationsraten. Die vergangenen Monate machten da keine Ausnahme. Zuletzt lag die Teuerungsrate im September bei knapp vier Prozent. Viel zu hoch. Man könnte meinen, die Inflation sei weiterhin eines unserer größten Probleme. Doch das ist sie nicht – jedenfalls derzeit. Ein wichtiger Grund für die erhöhten Raten sind die auslaufenden Energiepreisunterstützungen der vergangenen Jahre, die die Preise im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Ab 2026 fällt dieser Basiseffekt aus der Messbasis.

Im kommenden Jahr wird von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) eine Inflationsrate von 2,4 Prozent prognostiziert. Das ist beruhigend: Österreich lag historisch oft etwas über dem Euroraum. 0,4 Prozentpunkte über dem EZB-Ziel sind verkraftbar. Diese Prognosen, gepaart mit bislang großteils vernünftigen, maßvollen Lohnabschlüssen, die die Preise im kommenden Jahr nicht noch weiter in die Höhe treiben sollen, zeichnen ein positives Bild. Doch es gibt einen Schuldigen, der dieses Bild zerstören könnte: das Wirtschaftswachstum.

Seit Jahren warten wir darauf, dass die Wirtschaft anzieht. Die Hoffnung auf den Konsumenten, der sein wegen Angst Angespartes ausgeben soll, ist groß. Die Regierung tut alles, um Optimismus zu versprühen. Doch eine steigende Nachfrage der privaten Konsumenten, auf die wir schon so lange warten, kann auch negative Konsequenzen haben. Und erst recht zu steigenden Preisen führen. Gründe dafür gäbe es einige. Nach der Hochinflationsphase reagieren wir alle empfindlicher auf Preissignale. Unternehmen reagieren vorsichtig und sind eher geneigt, Preise anzuheben. Diese wiederum könnten die Inflationserwartungen der Bürger erhöhen.

Nach der Hochinflationsphase reagieren wir alle empfindlicher auf Preissignale.

Heike Lehner

Wer morgen höhere Preise erwartet, konsumiert heute. Das erhöht den Preisdruck. Eine selbst erfüllende Prophezeiung. Nicht nur Firmen, sondern auch private Haushalte sind sensibilisiert, da reichen auch nur kleine Signale wie eine teurere Semmel beim Bäcker. Gegen Psychologie hilft kein noch so großer Optimismus der Regierung. Gleichzeitig brauchen wir dringend Wachstum. Aber: Vor der Inflation zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Daher gilt es jetzt, alles zu tun, damit die Inflation nicht wieder ein tatsächliches Problem wird.

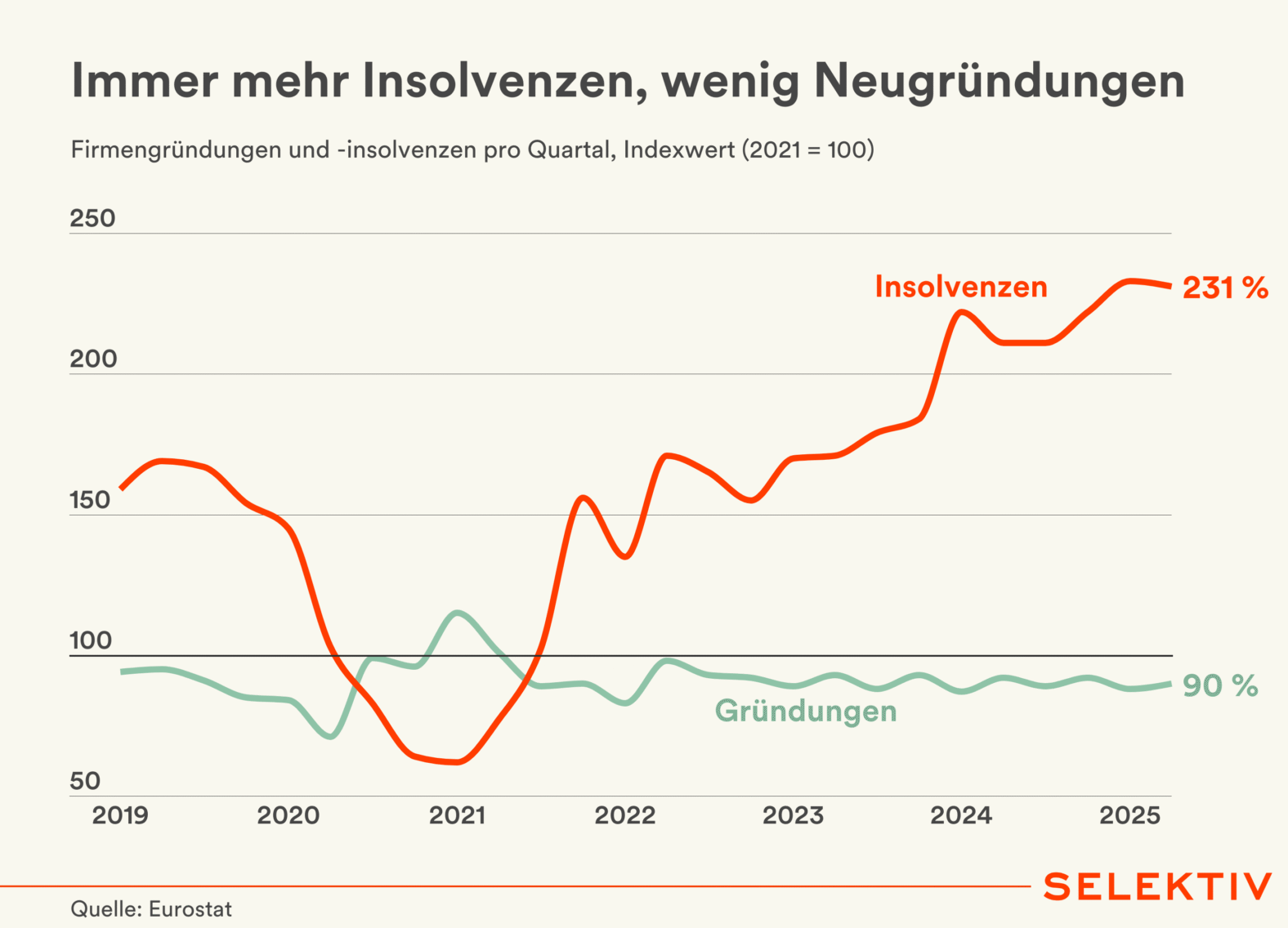

Dafür gibt es einige Mittel und Wege, auch von staatlicher Seite. Ziel muss sein, produktive Kapazitäten in Unternehmen frei zu machen. Anders gesagt: Kapital und Personal freizuspielen und dorthin bringen, wo sie den höchsten Ertrag erzeugen. Das beginnt mit einem massiven Bürokratieabbau, um Personal nicht oftmals sinnlos zu beschäftigen. Es geht weiter etwa mit einem Abbau der Anreize für Teilzeit. Und endet mit einem Thema, das zu wenig beachtet wird: Der sinkenden Unternehmensdynamik. Denn die steigenden Insolvenzzahlen sind nicht das eigentliche Problem. Es ist die zu geringe Anzahl an jungen, vor allem an innovativen Unternehmen, die nachkommen. Denn die sind es, die Geld und Arbeitskräfte produktiver einsetzen als die, die aus dem Markt ausscheiden.

Auch die in dieser Woche verkündeten Preisträger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften haben das ihrige dazu beigetragen, um zu zeigen, wie wichtig diese schöpferische Zerstörung für Wachstum ist, wie schädlich unnötig hohe Markteintrittsbarrieren sind und wie essentiell neue, innovative Ideen für Wirtschaftswachstum sind. Aber um diese Ideen tatsächlich im wirtschaftlichen Rahmen umzusetzen, benötigt es Ressourcen. Und diese könnten auch durch staatliche Maßnahmen freigespielt werden.

Das Wirtschaftswachstum klopft leise, aber doch, an die rot-weiß-rote Tür. Bevor wir es wieder einmal vergraulen oder mit preissteigernden Konsequenzen leben müssen, wäre es doch besser, alles daran zu setzen, dass es bleibt. Der Wohlstand wird es uns danken.