Frühjahrslohnrunde mit kreativen Abschlüssen

Gerald Loacker ist Jurist und geschäftsführender Gesellschafter bei der BWI Unternehmensberatung GmbH, die auf Vergütungssysteme und Gehaltsvergleiche spezialisiert ist. Außerdem arbeitet er als Sachverständiger für Berufskunde, Arbeitsorganisation und Betriebsorganisation. Bis Oktober 2024 war er als Abgeordneter zum Nationalrat in den Bereichen Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wirtschaft sowie als stellvertretender Klubobmann der NEOS tätig.

Neue Spielräume für betriebliche Lösungen – nicht nur Prozentsätze zählen

Die Frühjahrslohnrunde 2025 ist abgeschlossen. Die Kollektivverträge zahlreicher Branchen – von Banken bis zur Elektroindustrie – wurden angepasst. Neben klassischen Prozent-Erhöhungen finden sich heuer auffallend viele kreative Modelle, die zum Teil Spielraum für betriebliche Gestaltung lassen. Für Unternehmen ergeben sich mehr Chancen, höhere Löhne mit Wirtschaftlichkeit in Einklang zu halten.

Inflationsausgleich: Chemie bremst, Textil zieht voran

Die meisten Abschlüsse orientieren sich an der anerkannten rollierenden Inflation und liegen knapp darüber. Eine Ausnahme bildet die chemische Industrie, die um 0,1 Prozentpunkte unter der Inflation bleibt – ein Signal der Zurückhaltung. Am anderen Ende steht die Textilindustrie, die bereits 2024 ein überdurchschnittliches Plus für die Ist-Gehälter (+0,3 Prozentpunkte über der Inflation) vereinbarte.

KV-Ansätze vs. Ist-Bezüge: Differenzierte Dynamik

Unterschiedliche Erhöhungen für KV-Mindestbezüge und Ist-Gehälter sind in der Industrie verbreitet, meist mit geringen Abweichungen. Die Textilindustrie sticht auch hier heraus: 3,73 % für die KV-Sätze, aber nur 3,05 % für die Ist-Bezüge.

Die Banken und kleinere Bereiche wie die Stickereiwirtschaft in Vorarlberg regeln ausschließlich die KV-Mindestgehälter – alles darüber ist Sache einzelvertraglicher Vereinbarungen. In der Bauwirtschaft gilt ebenfalls: Nur die KV-Sätze werden verhandelt, Überzahlungen bleiben aber bestehen. Für die vielen Unternehmen mit überkollektivvertraglichen Gehältern bedeutet das: Der Effekt auf die tatsächlichen Gehaltskosten bleibt moderater, als es der ausgewiesene Prozentsatz auf den ersten Blick vermuten lässt.

Die Kombination aus Mindestbetrag einerseits und Deckelung andererseits führt zu einer Umverteilung innerhalb des KVs.

Gerald Loacker

Deckelungen und Mindesterhöhungen: Unten sichern, oben bremsen

Ein Muster zeigt sich heuer quer durch viele Branchen: Deckelungen für höhere Einkommen. Gehälter jenseits der 4.000 Euro-Marke werden zunehmend über Fixbeträge statt Prozentsätze angepasst – z. B. in der Holz-, Chemie-, Elektro-, Papier-, Glas- und Schuhindustrie. Die Bauwirtschaft geht differenzierter vor und wählt abgestufte Prozentsätze je Beschäftigungsgruppe. Damit akzeptiert die Gewerkschaft eine Benachteiligung für kollektivvertraglich gut eingestufte Beschäftigte, die bescheidenere Erhöhungen schlucken müssen, obwohl sie keinerlei Überzahlung bekommen.

Die Chemie fixierte zusätzlich einen Mindestbetrag von 80 Euro für niedrige Bezüge – eine Umverteilung innerhalb des KV. Das war in den letzten Jahren eine mehrfach beschrittene Lösung, ist im heurigen Frühjahr aber die Ausnahme.

Die Kombination aus Mindestbetrag einerseits und Deckelung andererseits führt zu einer Umverteilung innerhalb des KVs. Gehaltstabellen mit durchdacht gegliederten Gruppen und Stufen verlieren ihre Logik, wenn über mehrere Jahre unterschiedliche Erhöhungen vorgenommen werden.

Mehr als Geld: Optionen für Pensionsvorsorge, Freizeit und Verteilung

Kreative Wege gingen vor allem drei Branchen:

- Die Banken kombinieren Gehaltserhöhungen mit einer verbesserten Altersvorsorge: 0,15 % mehr Arbeitgeberbeitrag in die zweite Pensionssäule. Im Finanzsektor erkennt auch die Arbeitnehmervertretung: Die Beschäftigten brauchen eine solide betriebliche Altersvorsorge. Für Arbeitgeber sind die PK-Beiträge weitgehend lohnnebenkostenfrei.

- Die Papierindustrie sowie die Elektro- und Elektronikindustrie vereinbarten eine Rezessionsklausel: Unternehmen mit negativem EBIT können Löhne und Gehälter reduziert anpassen – durch Einmalzahlungen und Freizeit ausgeglichen. Eine Lösung mit Augenmaß, gerade angesichts der anhaltenden Konjunkturschwäche.

- Die Elektro- und Elektronikindustrie zeigt insgesamt den größten Gestaltungswillen und eröffnet mehrere Optionen für Betriebsvereinbarungen:

- Verteiloption: Ein Teil der Lohnerhöhung wird betrieblich verteilt – leistungsgerecht, ohne die Gesamtkosten über Gebühr zu erhöhen.

- Einmalzahlungsoption: Unternehmen können eine geringere Gehaltserhöhung (2,55 % statt 2,75 %) durch eine Einmalzahlung (8,4 % des Monatsgehalts) kompensieren. Attraktiv vielleicht bei sehr betriebstreuen Belegschaften.

- Freizeitoption: Statt mehr Geld gibt es monatlich 4 Stunden 35 Minuten zusätzliche Freizeit. Und: Für die Jahre 2026 bis 2030 sind ähnliche Modelle bereits vorverhandelt.

- Verteiloption: Ein Teil der Lohnerhöhung wird betrieblich verteilt – leistungsgerecht, ohne die Gesamtkosten über Gebühr zu erhöhen.

Wo Unternehmen und Belegschaftsvertreter einander kennen, entstehen Vertrauen und Raum für passgenaue Lösungen.

Gerald Loacker

Fazit: Flexibilität gewinnt, bleibt aber selten

Die Frühjahrslohnrunde 2025 zeigt: Neben klassischen KV-Abschlüssen gewinnen flexible Modelle mit betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten an Bedeutung, insbesondere in Branchen, die auf Eigenverantwortung und Differenzierung setzen. Die Elektro- und Elektronikindustrie gibt hier die Richtung vor. Denn: In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten macht es wenig Sinn, florierende und kämpfende Betriebe über denselben KV-Kamm zu scheren. Wo Unternehmen und Belegschaftsvertreter einander kennen, nämlich vor Ort, entstehen Vertrauen und Raum für passgenaue Lösungen.

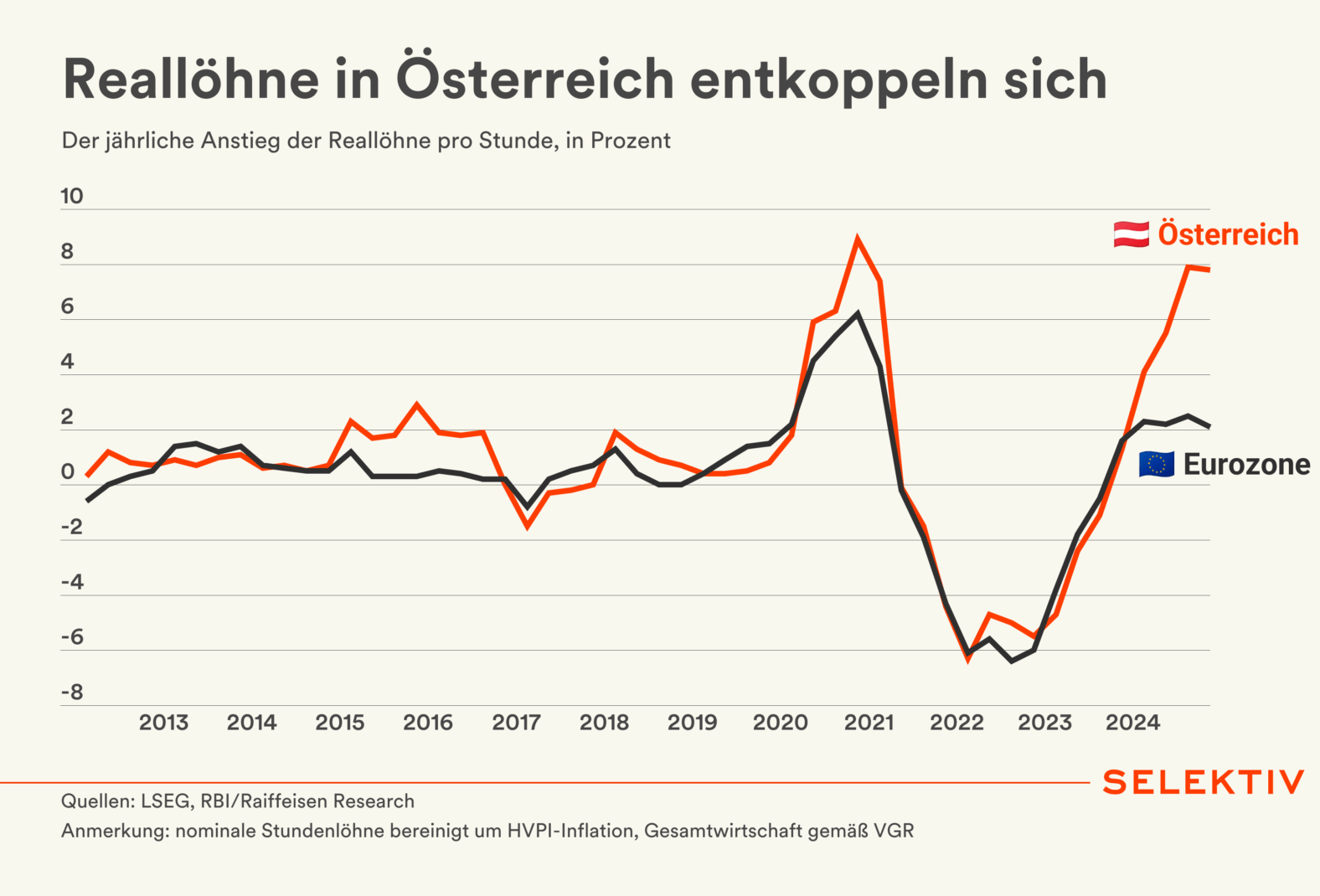

Ein starres Festhalten an der Benya-Formel wird auf Dauer weder den Unternehmen noch den Beschäftigten helfen. Wie Matthias Reith an dieser Stelle am 19. Mai schon ausgeführt hat, preisen sich die österreichischen Firmen mit dieser Politik aus vielen Märkten. Wer starr darauf beharrt, unter allen Umständen die Inflation abzugelten, wird am Ende mit schönen KV-Tabellen dastehen, die aber für niemanden mehr gelten, weil es diese Jobs nicht mehr gibt.

Aus der Zeit gefallen sind auch Ist-Erhöhungen, wie sie in der Industrie verbreitet sind. Wenn zusätzlich zu den KV-Ansätzen jährlich auch die Überzahlung automatisch angehoben wird, entwickeln sich vor allem langgediente Beschäftigte im Zeitverlauf unverschuldet zu Kostenfaktoren. Damit machen die KV-Partner eine Arbeitnehmergruppe zu teuren Sorgenkindern, die bei jedem Gehaltsbenchmarking nach oben ausreißen und daher beim nächsten Umbruch zuerst gefährdet sind.

Ausblick auf die Herbstrunde: Mehr Spielräume, weniger Automatismus

Die Herbstlohnrunde sollte die Signale aus dem Frühjahr aufnehmen:

- Mehr Flexibilität durch Verlagerungoption auf die Betriebsebene.

- Beschränkung von Erhöhungen auf KV-Bezüge – nicht auf Ist-Gehälter.

- Orientierung an der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich.

Wer auf kluge Differenzierung statt schematischer Automatismen setzt, sichert nicht nur Arbeitsplätze, sondern schafft zukunftsfähige Strukturen – für Betriebe und Beschäftigte gleichermaßen.