Mit Lohnpolitik auf alten Pfaden in die Sackgasse?

Matthias Reith blickt auf 15 Jahre Erfahrung bei Raiffeisen Research zurück. Als Senior Ökonom analysiert und kommentiert er Österreichs Volkswirtschaft sowie den heimischen Immobilienmarkt. Ferner befasst sich Matthias Reith mit anderen Euroländern sowie der gesamten Eurozone und betrachtet dabei neben der Konjunktur insbesondere fiskalpolitische Fragestellungen.

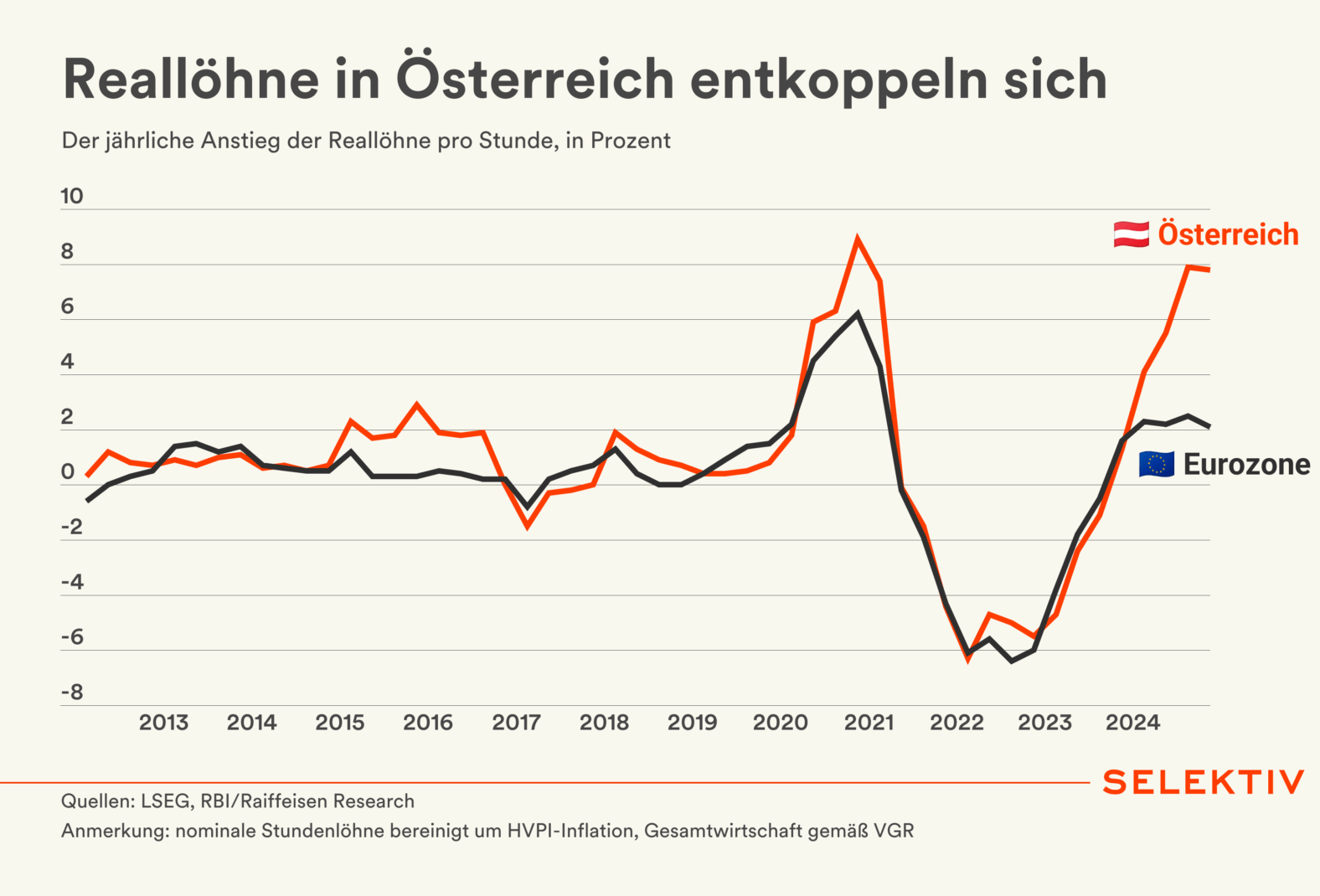

Es gibt sie noch. Statistiken, in denen Österreich in wirtschaftlichen Belangen im Spitzenfeld ist. In Sachen Lohnanstiege haben wir im Vorjahr fast die ganze Eurozone auf die Plätze verwiesen. Angesichts der Tatsache, dass Österreich 2024 das konjunkturelle Schlusslicht Europas war, ist dies aber ein zweifelhafter Erfolg.

In normalen Zeiten mag die hierzulande praktizierte de-facto Koppelung der Löhne an die Inflation funktionieren. In Zeiten des „inflationären Ausnahmezustandes“ tut sie es nicht. Insbesondere die letzten Jahre haben gezeigt: Der wirtschaftliche Gegenwind kann noch so groß sein, am Mantra „Inflation als absolute Untergrenze“ wird kaum gerüttelt. Damit steht Österreich im Kreis der Euroländer ziemlich alleine da. Im Rest der Eurozone ist Kaufkrafterhalt viel, aber nicht alles. Dass am Ende des Tages nur das verteilt werden kann, was auch erwirtschaftet worden ist, ist dort kein Tabu, sondern eine Selbstverständlichkeit. Das hat andernorts ein „Durchrauschen“ der Inflation verhindert. Spiegeln die Löhne in stärkerem Maße die wirtschaftlichen Realitäten wider, sichert das nicht nur langfristig den Wohlstand, sondern erhöht auch die allgemeine Akzeptanz für produktivitätssteigernde- und damit standortsichernde Maßnahmen. In Zeiten, in denen sich die Produktivität im Rückwärtsgang befindet, ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Hätten auch in Österreich die Sozialpartner die mittelfristige Produktivitätsentwicklung stärker ins Kalkül miteinbezogen und die inländische, sprich „selbst verursachte“ Inflation als Ausgangsbasis herangezogen, wäre das Thema der preislichen Wettbewerbsfähigkeit heute ein weniger drängendes. Werden keine neuen Wege beschritten, ist ein weiteres Abrutschen des Standorts Österreichs unvermeidbar. Anders als noch Ende letzten Jahres erwartet, wird die Inflation heuer nicht sinken und damit weiterhin klar höher sein als in der Eurozone. „Inflation plus x“ würde den Rucksack immer schwerer werden lassen, mit dem österreichische Unternehmen an den Start gehen.

„Werden keine neuen Wege beschritten, ist ein weiteres Abrutschen des Standorts Österreichs unvermeidbar.“

Matthias Reith

Doch auch wenn Preise und Löhne ab heute nicht schneller stiegen als in der Währungsunion: Daran, dass Preise und Löhne deutlich höher sind als noch vor ein paar Jahren, änderte das nichts. Statt Untergrenze muss die Inflation daher eine Zeit die absolute Obergrenze in den Lohnverhandlungen sein, damit Österreich gegenüber der Konkurrenz wieder Boden gutmachen kann. Das erste Vierteljahrhundert der Eurozone hat gezeigt: Erfolgreiche „Turnaround Stories“ haben ihre Wettbewerbsfähigkeitsprobleme auch über die Löhne wieder in den Griff bekommen. Aber: Lohnkürzungen waren die Ausnahme, Lohnzurückhaltung die Regel. Die Nominallöhne sind also nicht gesunken, sondern lediglich nicht (oder kaum) gestiegen. Gestiegen ist aber freilich auch in dieser Zeit die Inflation.

Der „geräuschlose“ Kaufkraftrückgang war damit ein wichtiger Schlüssel, um die Lohnstückkosten zu senken oder zumindest eine Zeit lang weniger stark ansteigen zu lassen als im Rest der Eurozone. So geschehen nicht zuletzt im Deutschland der Nullerjahre, das sich auch über Lohnzurückhaltung vom kranken Mann Europas zu dessen Konjunkturlokomotive gewandelt hat. Auch wenn das Deutschland der Gegenwart in wirtschaftspolitischer Hinsicht nicht uneingeschränkt als Vorbild taugt: Vom Deutschland der frühen Nullerjahre kann sich Österreich durchaus eine Scheibe abschneiden.