Sozialstaat um jeden Preis?!

Laura Raggl ist Managing Partner von ROI Ventures, einer Angel-Investorengruppe, die sich auf Startups in der Frühphase fokussiert. Davor war sie Geschäftsführerin der Austrian Angel Investors Association (aaia). Nach dem Studium in Innsbruck war sie bei dem Deep-Tech-VC-Fonds APEX Ventures tätig. Raggl ist außerdem Mitglied des Startup-Rats, der das Wirtschaftsministerium berät.

Wirtschaftssysteme waren schon immer ein Spielplatz großer Ideen. Monarchien, Diktaturen, Kommunismus – viele Modelle wurden ausprobiert, viele sind aus guten Gründen gescheitert. Ein perfektes System? Bis heute Fehlanzeige. Trotzdem haben wir in Europa eines gefunden, das für viele lange wie der goldene Mittelweg aussah: den Sozialstaat. Zu leben in einem Land, in dem jeder krankenversichert ist, Bildung nichts kostet und es ein soziales Auffangnetz gibt – klingt erstmal gut. Vor allem im Vergleich zu Ländern wie den USA, wo ein Arztbesuch oder Jobverlust schnell zum existenziellen Risiko werden kann.

Aber je länger man hinsieht, desto mehr drängt sich eine Frage auf: Wer zahlt eigentlich die Rechnung für dieses System? Können wir uns den Luxus noch leisten?

In Zeiten von Fachkräftemangel, alternder Bevölkerung und stagnierendem Wirtschaftswachstum wird der österreichische Sozialstaat zunehmend auf die Probe gestellt.

Vom Wiederaufbau zur Dauerbelastung

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Österreich wirtschaftlich am Boden, soziale Sicherheit gab es kaum. Doch genau aus dieser Not heraus entstand der Sozialstaat. In den 1950er- und 60er-Jahren legte man ein Fundament aus Solidarität, staatlicher Absicherung und wachsender Chancengleichheit. Mit dem Wirtschaftswunder stiegen die Einnahmen, der Staat konnte investieren – in Gesundheit, Bildung, Pensionen. Der Sozialstaat war nicht nur politisch gewollt, sondern auch finanzierbar.

Und lange funktionierte das auch ziemlich gut. Österreich wurde zu einem Land mit hoher Lebensqualität und vergleichsweise geringer sozialer Ungleichheit. Doch in den 1990er-Jahren geriet das Modell erstmals spürbar unter Druck: Die Bevölkerung alterte, die Arbeitslosigkeit blieb hoch, und mit dem EU-Beitritt 1995 kamen neue fiskalische Zwänge. Gleichzeitig stiegen die Sozialausgaben weiter, während durch Globalisierung und Strukturwandel wichtige Einnahmequellen wegfielen. Seit der Finanzkrise 2008 verschärft sich die Lage – seither geht es mit der Staatsverschuldung steil bergab. Der Schuldenstand liegt aktuell bei rund 82 % des BIP.

Staatsverschuldung: Wen stört’s eigentlich noch?

Die USA, Frankreich, Italien – niemand hält sich mehr an das, was früher als „solide Haushaltspolitik“ galt. Und trotzdem bricht nicht jeden Tag das System zusammen. Also: Warum überhaupt sparen? Genau an dieser Frage ist ja kürzlich die deutsche Ampel-Regierung zerbrochen.

Rein wirtschaftlich müsste man sich fragen, warum sich ein System wie der Sozialstaat nicht großteils selbst trägt. Denn Kredite aufzunehmen ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes – solange das Geld in zukunftsfähige Investitionen fließt, die Wachstum bringen. Aber was, wenn die Mittel nur verwendet werden, um laufende Ausgaben zu decken – und das in einem Modell, das seit Jahren an Effizienz verliert? Dann wirkt das eher wie ein Versuch, ein kaputtes Geschäftsmodell künstlich am Leben zu halten.

Der Sozialstaat muss nicht weg. Aber er muss sich verändern.

Kann der Sozialstaat ohne starkes Wirtschaftswachstum funktionieren?

Diese Frage wird immer drängender – denn genau dieses Wachstum bleibt seit Jahren aus. Gleichzeitig mehren sich die Stimmen, die neue Einnahmequellen fordern: Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, Digitalsteuern. Doch bevor wir über noch höhere Abgaben und noch mehr Schulden diskutieren, sollten wir uns ehrlich fragen: Wie können wir endlich effizienter wirtschaften – und wo bleibt die echte Innovation im System?

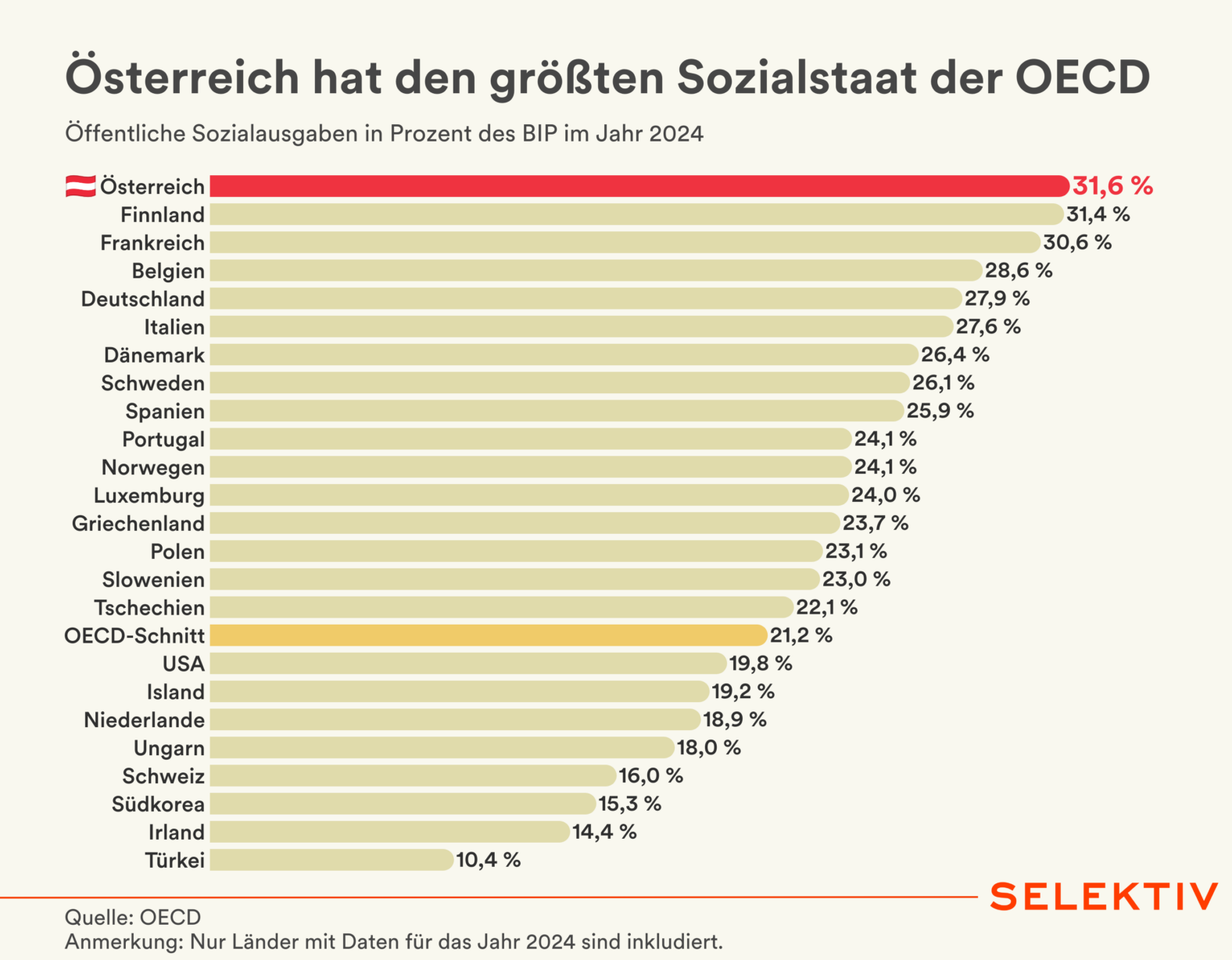

Denn laut OECD gibt Österreich bereits mehr als 30 % seines Bruttoinlandsprodukts für Sozialleistungen aus – damit sind wir im internationalen Spitzenfeld. Doch werden diese Mittel wirklich bestmöglich eingesetzt? Wie lange lässt sich rechtfertigen, dass ein immer größerer Teil der Gelder in Strukturen fließt, die kaum noch in der Lage sind, soziale Mobilität zu fördern oder Altersarmut wirksam zu verhindern?

Der Sozialstaat muss nicht weg. Aber er muss sich verändern. Weniger Streuverlust, mehr Wirkung. Weniger Anspruchslogik, mehr Anreiz. Denn wir können es uns schlicht nicht mehr leisten, auf Kosten von Wirtschaftswachstum ein System zu füttern, das Kapital verschlingt, statt es sinnvoll umzuverteilen.

Sozialstaat? Sehr gerne. Aber in einer Version, die effizient, fair und zukunftsfähig ist – und sich nicht dauerhaft auf Pump finanziert.