Teilzeit ist das neue Feindbild

Gerald Loacker ist Jurist und geschäftsführender Gesellschafter bei der BWI Unternehmensberatung GmbH, die auf Vergütungssysteme und Gehaltsvergleiche spezialisiert ist. Außerdem arbeitet er als Sachverständiger für Berufskunde, Arbeitsorganisation und Betriebsorganisation. Bis Oktober 2024 war er als Abgeordneter zum Nationalrat in den Bereichen Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wirtschaft sowie als stellvertretender Klubobmann der NEOS tätig.

Kaum ein Thema entzündet die innenpolitische Debatte derzeit so sehr wie die Arbeitszeitfrage. Zwischen „Lifestyle-Teilzeit“ und dem Fingerzeig auf ausbeuterische Unternehmen versinkt eine komplexe gesellschaftliche Realität in groben politischen Schwarz-Weiß-Mustern. Doch wer wirklich verstehen will, warum in Österreich so viel in Teilzeit gearbeitet wird, muss tiefer graben: in den Sozialstaat, in die Steuerlogik, in die Motive der Menschen selbst.

Die Sommerdebatte

Die Debatte über Teilzeit beschäftigt die österreichische Innenpolitik nicht zum ersten Mal. Während eine Seite mit der moralischen Keule auf die „Lifestyle-Teilzeit“ einschlägt, verweist die andere auf Unternehmen, die kaum Vollzeitstellen anbieten. Dabei bleibt die Diskussion oft oberflächlich und kreist um politische Scheinargumente statt um strukturelle Realitäten.

Schon die Frage, was denn eigentlich als „Lifestyle“ gilt, entlarvt sich als Falle: Gilt eine Reduktion der Arbeitszeit zur Weiterbildung oder zur Pflege der Eltern als hedonistisches Lebensmodell? Ist eine kürzere Arbeitszeit „selbst gewählt“, nur weil ein anderer Job theoretisch verfügbar wäre? Die Abgrenzung zwischen Notwendigkeit und Bequemlichkeit wird so zum Spielball politischer Zuschreibungen mit wenig analytischem Wert.

„Mehr arbeiten heißt im heimischen Abgabensystem: viel leisten, wenig behalten“

Gerald Loacker

Weniger Arbeit nicht nur bei Teilzeitkräften

Der Trend zum kürzeren Arbeiten betrifft nicht nur Teilzeitkräfte. Auch bei Vollzeitbeschäftigten gehen die Überstunden kontinuierlich zurück. Österreich folgt hier einem generellen Muster, das in vielen Industrieländern zu beobachten ist, allerdings hierzulande mit höherer Dynamik: Zwischen 2008 und 2023 rutschte Österreich bei den durchschnittlich geleisteten Wochenstunden in der EU von Platz 3 auf Platz 20 ab.

Ein zusätzlicher Treiber: die COVID-Krise und ihre fiskalische Begleitmusik. Milliarden wurden in Form von Boni, Zuschüssen und Unterstützungsleistungen ausgeschüttet. Wer Klimabonus, Teuerungsausgleich, Energie- oder Frühstarterbonus erhält, kalkuliert zwangsläufig mit einem geringeren Erwerbsdruck. Dazu kommt ein Sozialversicherungs-, Steuer- und Fördersystem, das Erwerbsreduktion belohnt: Kostenlose Arbeitslosenversicherung, Negativsteuer für Geringverdiener, Einkommensgrenzen bei Förderungen, gestaffelte Gebühren bei der Kinderbetreuung machen jede Mehrstunde zu einer Rechenaufgabe. Auch für die Pension lohnt sich Mehrarbeit nur bedingt, denn für 30 Arbeitsjahre gibt es einen Ausgleichszulagenbonus und für 40 Jahre einen Pensionsbonus plus, selbst wenn sämtliche Arbeitsjahre in Teilzeit waren. Ob der Versicherte dabei 600 oder 1.000 Euro im Monat verdient hat, macht für die Pensionshöhe keinen Unterschied.

Umgekehrt bremst das Abgabensystem die Arbeitsbereitschaft nach oben hin: Schon ab einem Monatsbruttogehalt von rund 3.700 Euro belasten die Abgaben jeden zusätzlichen Euro mit über 40 %. Mehr arbeiten heißt dann: viel leisten, wenig behalten.

Teilzeithochburgen im öffentlichen Dienst

Ein Blick auf die Branchenstruktur zeigt ein weiteres bemerkenswertes Detail: Besonders hohe Teilzeitquoten verzeichnen das Bildungswesen (44,3 %) sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (54,9 %), also Bereiche, in denen der Staat maßgeblich als Arbeitgeber agiert. Der Vorwurf, Teilzeit sei primär Resultat privatwirtschaftlicher Ausbeutung, greift daher zu kurz. Gerade der öffentliche Sektor lebt Teilzeit in hohem Ausmaß.

Auch das individuelle Arbeitszeitbedürfnis spricht eine differenzierte Sprache: Laut Statistik Austria würden rund 15 % der Teilzeitbeschäftigten gerne mehr arbeiten (nicht unbedingt Vollzeit), während gleichzeitig 21 % der Vollzeitkräfte lieber reduzieren würden. Die Realität der Menschen entzieht sich also der politischen Polarisierung.

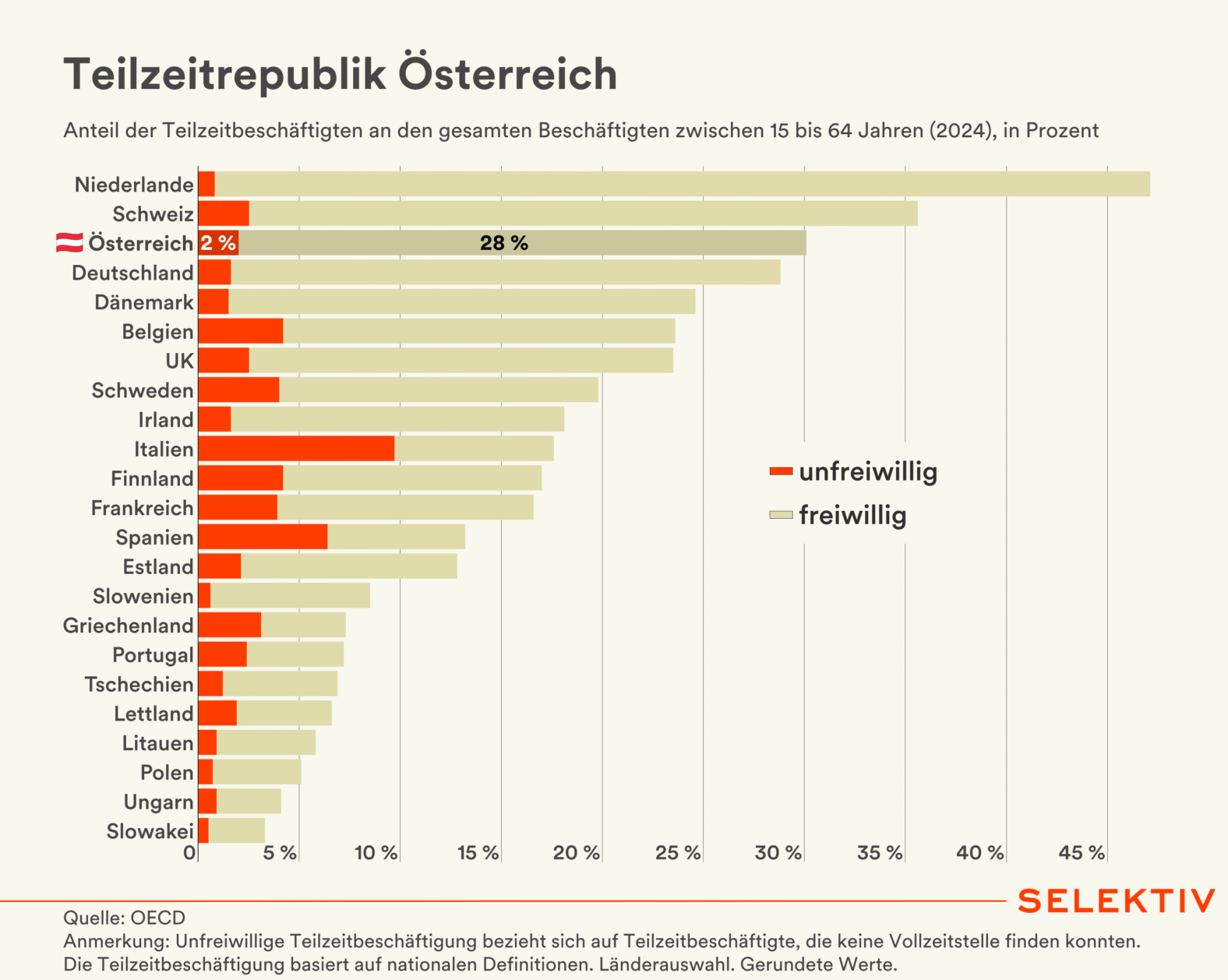

OECD: 2 % unfreiwillige Teilzeit

Die OECD kommt in ihrem Employment Outlook 2025 zu einem bemerkenswerten Befund: Lediglich rund 2 % der Erwerbstätigen in Österreich arbeiten unfreiwillig in Teilzeit. Der Mythos vom Heer der gefangenen Teilzeitkräfte lässt sich mit harten Daten nicht belegen.

Die politische Debatte verfehlt daher in gleich zwei Punkten ihr Ziel:

- Es geht längst nicht mehr um die binäre Frage Vollzeit oder Teilzeit. Der Rückgang der Überstunden zeigt: Die allgemeine Bereitschaft, mehr zu arbeiten, nimmt ab. Das geht quer durch alle Erwerbsformen.

- Die moralische Zuschreibung von Schuld, ob an den bequemen „Lifestyle“ oder geizige Unternehmen, ignoriert, dass die Menschen rational handeln: Sie passen ihre Arbeitszeit an steuerliche, sozialrechtliche und fördertechnische Rahmenbedingungen an.

Weder Gängelung noch Schuldzuschreibung führen weiter. Die Frage, wie viel gearbeitet wird, ist keine ideologische, sondern eine systemische. Wer sich an den Symptomen abarbeitet, wird das eigentliche Problem nie lösen: dass Arbeit sich für viele, ganz rational, einfach nicht genug auszahlt.