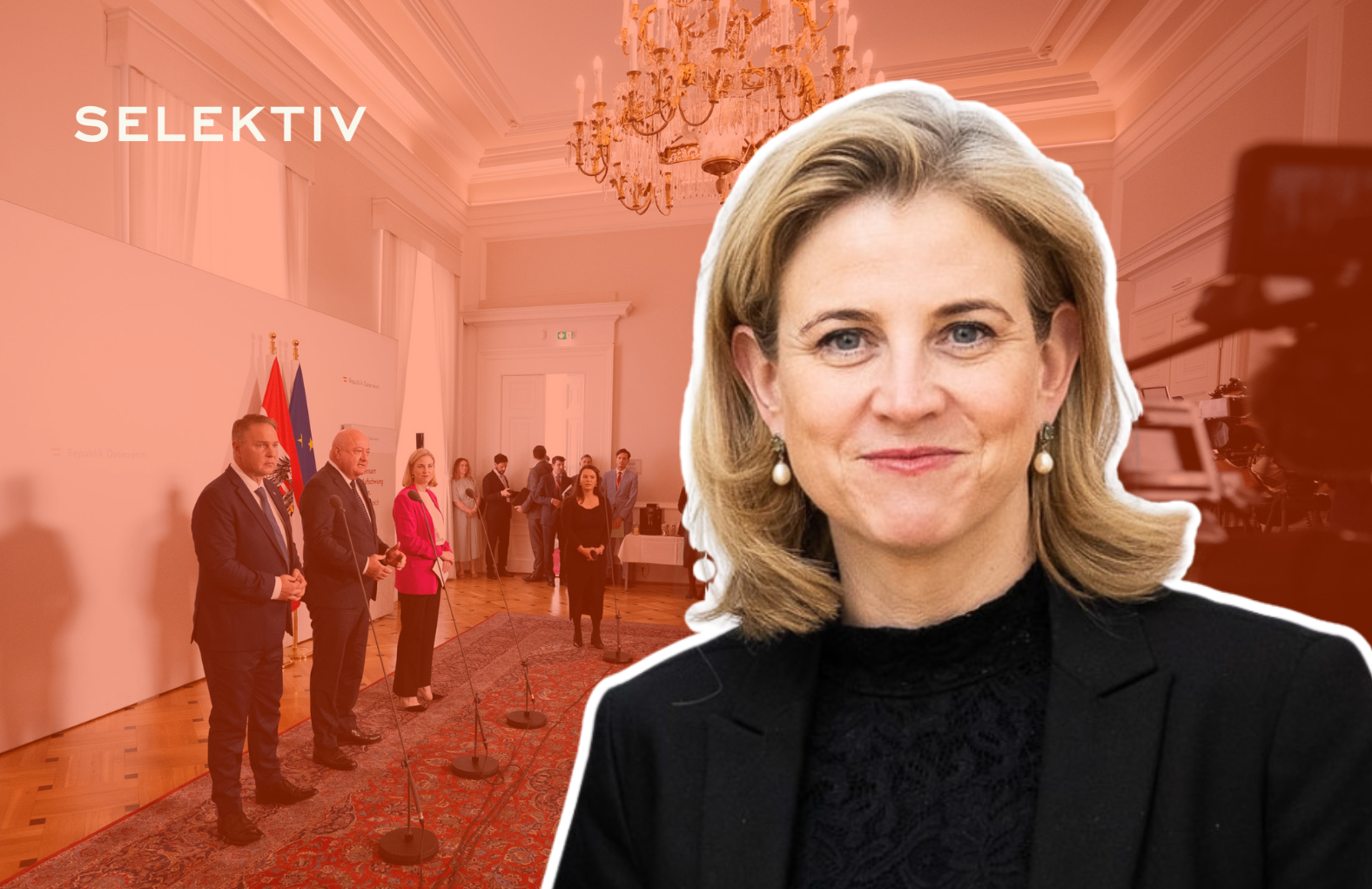

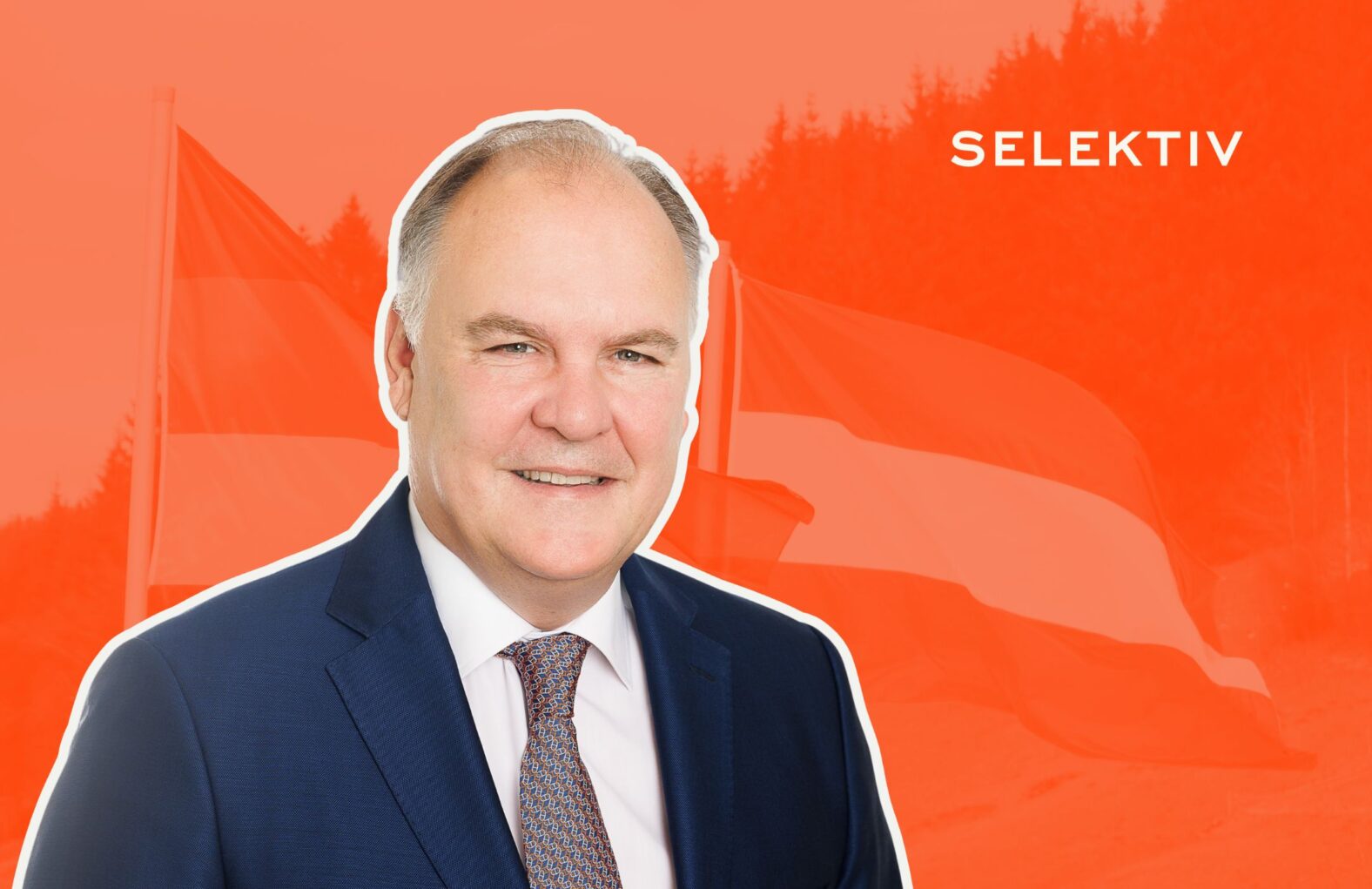

Wifo-Ökonom Harald Oberhofer ordnet die bisher präsentierten Omnibus-Gesetzespakete der EU-Kommission ein und erklärt, warum er die „aus einer politischen Mode heraus“ entstandene Lieferkettenrichtlinie für „gut gemeint aber schlecht gemacht“ hält. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lieferkettenrichtlinie in dieser Form nicht in Kraft treten wird, ist laut Oberhofer mittlerweile „deutlich gestiegen“. Bei der Deregulierung reiche es aber nicht, nur die EU in die Pflicht zu nehmen – vor allem beim Thema Goldplating müssten sich auch die Nationalstaaten an der Nase nehmen.

Die EU-Kommission selbst spricht bei der Binnenmarktreform von den „Terrible Ten“ – den 10 „schrecklichsten“ Regulierungen. Ist der Eindruck gerechtfertigt, dass die Kommission hier „Haltet den Dieb!“ schreit, wenn es um regulatorische Überforderung durch die EU geht?

Harald Oberhofer: Die EU-Kommission muss sich hier bis zu einem gewissen Grad tatsächlich Kritik gefallen lassen. Auch, weil die Kommissionsspitze die gleiche geblieben ist. Zu ihrer Ehrenrettung muss man aber festhalten, dass während der letzten Kommissionsperiode das Thema Regulierung – vor allem im Kontext von Umweltzielen – relativ prominent von den Mitgliedstaaten verfolgt wurde. Wenn also Wünsche nach Klimazielen an die Kommission herangetragen werden, ist es nachvollziehbar, dass die Kommission entsprechende Regulierungen ausarbeitet. Man muss der Kommission aber schon zugestehen, dass sie insgesamt schrittweise in die Richtung arbeitet, die notwendig ist, um unsere Position in der globalen Wettbewerbsfähigkeit wieder zu verbessern.

Mit der Binnenmarktreform sollen kleinere und mittelgroße Unternehmen (KMUs) entlastet sowie die Kategorie der „small-mid-caps“ eingeführt werden. Ist das ein pragmatischer Weg, um Berichtspflichten zu reduzieren oder schafft das auch wieder eine Grauzone? Wenn etwa ein Unternehmen in Bezug auf seine Größe und Umsatz mal über und mal unter der Grenze der „small-mid-caps“ zu liegen kommt.

Immer wenn Regulierungen an Unternehmensgrößen oder sonstigen Schwellenwerten festgemacht werden, stößt man auf dieses Problem. Im Regelfall werden wohl die Berichtspflichten und Regulierungen erfüllt werden müssen, sobald die Schwelle erreicht wird. Falls das Unternehmen dann wieder unter die Schwelle fällt, wird das wohl auch so weitergeführt werden, weil die variablen Kosten im Vergleich zu den Fixkosten gering sind.

Was mir in dieser Debatte fehlt – wie auch beim Lieferkettengesetz –, dass man immer davon ausgeht, dass nur das direkt unter die Regulierung fallende Unternehmen betroffen wäre. Aber bei Geschäftsbeziehungen ist das nicht notwendigerweise der Fall. Wenn ein kleines Unternehmen an ein großes Unternehmen zuliefert, das den Verpflichtungen unterliegt, dann kann es natürlich auch sein, dass das große Unternehmen gewisse Reportings und Kennzahlen vom kleinen Unternehmen einfordert. Somit sind kleine Unternehmen nicht zwingend von den Berichtspflichten ausgenommen.

Ein großer Hemmschuh im europäischen Binnenmarkt sind die nicht-tarifären Handelshindernisse – diese wirken im Warenbereich wie 44 % Zoll und bei Dienstleistungen wie 100 % Zoll. Kann man diese Hindernisse mit Zöllen gleichsetzen?

Nicht-tarifäre Handelshindernisse meinen beispielsweise unterschiedliche Regulierung, gewisse Vorgaben für den Marktzugang oder schlichtweg fehlende Harmonisierung von Zulassungen, wer welche Dienstleistungen erbringen darf. Berechnet werden diese als Zoll-Äquivalent – also welcher Zoll nötig wäre, um einen ähnlich handelsdämpfenden Effekt zu erzeugen.

Im Dienstleistungsbereich sind diese Handelshindernisse gravierender als im Warenhandelsbereich. Liberalisierung und Harmonisierung waren historisch immer sehr stark auf den Warenhandel ausgelegt. Das ist auch leichter, weil direkt am Produkt angeknüpft wird. In der EU muss ein Produkt also nicht in jedem Land einzeln zugelassen werden, sondern sobald die Produktzulassung in einem Mitgliedsland erfolgt, gilt diese im Regelfall für den gesamten Markt.

Diese Logik auch auf den Dienstleistungsbereich anzuwenden ist schwieriger. So sind etwa in den Ländern unterschiedliche Berufsbezeichnungen geschützt und auch nicht jedes Mitgliedsland kennt etwa Notare. Auch die Datengrundlage ist schlechter und wird strukturell anders erhoben als im Warenhandel. Die nicht-tarifären Handelshindernisse im Warenhandel abzubauen wäre also leichter als jene im Dienstleistungshandel.

Die EU-Kommission kommuniziert im Zuge ihrer Binnenmarktreform konkrete Einsparziele – etwa. 400 Mio. Euro jährlich. Wie belastbar ist so eine konkrete Einsparungssumme?

Ich kenne die genaue Berechnungsgrundlage und das Modell nicht, aber grundsätzlich dürften diese Schätzungen plausibel sein. Es hängt davon ab, was in das Szenario aufgenommen wird. Wenn angenommen wird, Bürokratie wird um X Prozent und Red Tape um Y Prozent reduziert – dann ist die Frage, ob diese Reduktion realistisch ist oder nicht, weil das letztlich das Ergebnis treibt. Hier wird wie immer die Zukunft weisen, ob das dann tatsächlich so sein wird.

Aus einer politischen Mode heraus eine Regulierung aufzusetzen ist keine gute Idee.

Die Zukunft wird auch weisen, ob die Lieferkettenrichtlinie nur verschoben oder doch gänzlich abgeschafft wird, wie es der neue deutsche Kanzler Friedrich Merz gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron jetzt fordert. Stellt sich hier auch die Frage nach der Rechtssicherheit, wenn solche einschneidenden Richtlinien mal eingeführt, dann verschoben, dann vielleicht ganz abgesagt werden?

Für wirtschaftliches Handeln von Unternehmen ist es entscheidend, einen vernünftigen Planungshorizont mit ausreichend Sicherheit zu haben. Jetzt haben wir externe Faktoren wie Donald Trump und Co., die der Rechtssicherheit und Planungssicherheit schon große Probleme bereiten. Insofern wäre es grundsätzlich vernünftig, wenn man Regulierungen von Anfang an so aufsetzt, dass man davon ausgehen kann, dass sie nicht über Gebühr verändert oder angepasst werden muss.

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Frankreich und Deutschland immer schon bewusst war, dass die Lieferkettenrichtlinie Kosten verursachen wird – man vor 5 Jahren aber noch gedacht hat, diese Kosten könne man ertragen. In der derzeitigen Krise will man diese Kosten aber anscheinend doch nicht tragen. Grundsätzlich sollte man also zu Beginn eine Kosten-Nutzen-Analyse einer Regulierung anstellen und danach entscheiden. Aus einer politischen Mode heraus eine Regulierung aufzusetzen ist keine gute Idee. Über die Lieferkettenrichtlinie wurde ausreichend diskutiert, man hätte das bereits früher lösen können.

Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich gestiegen, dass die Lieferkettenrichtlinie in dieser Form nicht kommen wird.

Sie haben die Lieferkettenrichtlinie bereits vor 4 Jahren „gut gemeint aber schlecht gemacht“ genannt, würden Sie also dabei bleiben?

Ja. Auch wenn das Ziel der Lieferkettenrichtlinie selbstverständlich zu unterschreiben wäre. Dass wir in Europa keine Unterstützer von Kinderarbeit oder Ausbeutung sind, ist natürlich klar. Aber die Frage ist erstens, ob das Instrument geeignet ist, dieses Ziel auch zu erreichen und zweitens, zu welchen Kosten es geeignet ist, das Ziel zu erreichen. Aus der ökonomischen Theorie kann man ein Fragezeichen hinter beide dieser Fragen stellen. Leider ist nicht klar, ob die Lieferkettenrichtlinie überhaupt den gewünschten Erfolg bringen wird und schon gar nicht, ob sie die kosteneffizienteste Lösung für dieses Problem darstellt.

In den theoretischen Diskussionen um die Lieferkettenrichtlinie sind die praktischen Implikationen zu kurz gekommen. Im Wesentlichen lagert man mit der Lieferkettenrichtlinie eine öffentliche Aufgabe, nämlich Einhaltung von rechtlichen Grundsätzen, an Private aus. Wenn die Europäische Union global tätig ist und beispielsweise Länder in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung finanziell unterstützt, dann sollte sie das Geld dafür verwenden, um dort Institutionen aufzubauen, die die Durchsetzung dieser Rechte vor Ort sicherstellen. Man könnte dann immer noch auf der politischen Ebene diskutieren, wenn gewisse Länder gewisse Standards nicht einhalten wollen. Man wird einer fremden Regierung zwar nichts befehlen können, aber wenn es beispielsweise im Umwelt- und Arbeitsschutzrecht Verfehlungen gibt, kann man mit gewissen Anreizen arbeiten. Das wäre aus der ökonomischen Perspektive ein sinnvollerer Weg, als einen europäischen Industriekonzern zu verpflichten, seine tausenden Zulieferer minütlich zu überwachen. Das ist schlicht unrealistisch und nicht durchführbar.

Gehen Sie also davon aus, dass die Lieferkettenrichtlinie weiter verschoben wird oder gar nicht mehr in Kraft treten wird?

Das ist letztendlich eine politische Frage. Aus der Geschichte der EU wissen wir, wenn Frankreich und Deutschland sich bei einem Punkt einig sind und es nicht wahnsinnig viele andere Länder gibt, die eine Richtlinie aber unbedingt durchsetzen wollen, dann wird es wohl eher im Sinne Frankreichs und Deutschlands ausgehen. Seit Frankreich und Deutschland hier auf einer Linie sind, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich gestiegen, dass die Lieferkettenrichtlinie in dieser Form nicht kommen wird.

Mittlerweile wurden 4 Omnibus-Pakete wurden präsentiert, wann werden die Unternehmerinnen und Unternehmer etwas davon spüren?

Die Omnibus-Verordnung ist zunächst einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Im Wesentlichen wird dadurch aber nicht wahnsinnig viel abgebaut, sondern eben Schwellenwerte verändert und Fristen gestreckt, um Anpassungskosten über die Zeit besser verteilen zu können. Um die Stimmung in der europäischen Industrie grundsätzlich ins Positive zu drehen, kann es aber maximal ein erster Schritt sein. Hier kann man aber nicht nur auf die EU verweisen, auch die Nationalstaaten müssen sich da einfach selbst an der Nase nehmen – Stichwort Goldplating. Die Unternehmen müssen tatsächlich spüren, dass gewisse Pflichten wegfallen, um dem ganzen Projekt der Deregulierung wirklich zu glauben. Das sehe ich noch nicht.

Die Omnibus-Pakete sind ein wichtiges Signal, aber es muss jedenfalls noch mehr kommen.

Für ein Fazit über die bisher vorgestellten Omnibus-Pakete ist es also noch zu früh?

Der EU-Binnenmarkt ist unser größtes Asset und bestehende Barrieren abzubauen ist richtig und essenziell. Wenn der Binnenmarkt funktioniert, gehört er zu den größten drei Wirtschaftsräumen der Welt. Die Omnibus-Pakete sind also ein wichtiges Signal, aber es muss jedenfalls noch mehr kommen.