Interview von Stephan Frank und Christoph Hofer

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher blickt im Selektiv-Interview auf die turbulenten vergangenen vier Jahre zurück: Warum wichtige Reformen wie jene der Bildungskarenz letztendlich nicht umgesetzt werden konnten, ob die Mühen der Ebenen als Minister schwieriger als angenommen waren und warum ein Sparpaket der Konjunkturbelebung sogar zuträglich sein könnte.

Herr Minister, Sie haben Ihr Amt vor vier Jahren angetreten – da war die Covid-Pandemie mehr oder weniger auf ihrem Höhepunkt und die damit verbundenen Herausforderungen klar. Aber wir hatten noch keinen Krieg in Europa, noch keine Gas-Engpässe, keine Inflations- und Teuerungskrise. Würden Sie den Minister-Job retrospektiv nochmal annehmen?

Martin Kocher: Ich habe nie bereut, dass ich damals Ja gesagt habe. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt standen damals im Zentrum – ich habe also schon gewusst, dass es nicht einfach wird. Aber es hatte wirklich niemand eine Vorstellung davon, was alles an Herausforderungen noch auf diese Bundesregierung zukommen wird. Es war die letzten vier Jahre sicher nicht einfach. Dennoch ist es gelungen, einige Weichenstellungen vorzunehmen, die auch mittel- und langfristig wirken werden.

Als das Regierungsprogramm beschlossen wurde, waren eben viele Herausforderungen gar nicht so absehbar. Zuvorderst war immer wichtig, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Aber ebenso wichtig waren die strukturellen Reformen am Arbeitsmarkt, die wir angehen konnten: Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten, Schulungszuschlag neu, Fachkräftestipendien, Pflegestipendium und viele andere aktive Arbeitsmarktpolitikmaßnahmen.

Einiges wird dabei auch oft vergessen: Die Arbeitslosigkeit ist vom Rekord im Winter 2021 wieder rasch zurückgegangen und befindet sich aktuell deutlich unter dem Schnitt der letzten zehn Jahre; mit der Höheren Beruflichen Bildung wurde die größte strukturelle Reform der Lehre seit Einführung der Fachhochschulen implementiert; der European Chips Act wurde umgesetzt, um den Mikroelektronik-Standort Österreich zu stärken, und auch die Rot-Weiß-Rot-Karte wurde erfolgreich reformiert.

Viele Maßnahmen werden über die nächsten fünf bis zehn Jahre auch noch nachwirken. Wir haben also vom Regierungsprogramm tatsächlich sehr viel umsetzen können. Was mit dem grünen Koalitionspartner nicht gelungen ist und ich gerne noch umgesetzt hätte, ist die Arbeitslosenversicherungsreform. Die Notwendigkeit für diese Reform besteht aber weiterhin.

Auch die Bildungskarenz wollten Sie reformieren. Diese wurde und wird in den Koalitionsverhandlungen jetzt als relativ offensichtlicher Einsparungsposten gehandelt. Verspüren Sie hier späte Genugtuung, dass der Reformbedarf jetzt erkannt wird?

Mir war spätestens nach dem Rechnungshofbericht klar, dass die Bildungskarenz, die grundsätzlich eine gut gemeinte Maßnahme war, zu wenig zielgerichtet ist. Das Missverhältnis und der Reformbedarf wird deutlich, wenn man vergleicht, wie viel Geld für aktive Arbeitsmarktpolitik ausgegeben wird, die sehr zielgerichtet ist, also etwa Pflege- und Fachkräftestipendien, und wie viel Geld für die Bildungskarenz ausgegeben werden muss. Für die Reform gab es aus verschiedenen Gründen leider keine Mehrheit mit den Grünen. Was es jedoch gab, war ein Reformvorschlag, der mit den Sozialpartnern weitgehend abgestimmt war.

Haben Sie die Mühen der Ebene eigentlich überrascht? Wie schwierig Verhandlungen mit dem Koalitionspartner, den Sozialpartnern, den Ländern, etc. werden können?

Ich halte es für eine der Hauptaufgaben eines Ministers oder einer Ministerin, zu überzeugen, zu erklären und zu versuchen, Mehrheiten zu finden. In einem entwickelten demokratischen System braucht es einfach eine gewisse Überzeugungskraft und das ist auch gut so. Aber das gelingt eben nicht immer, wie eben bei der Bildungskarenz und auch bei der Arbeitslosenversicherungsreform. Ich weiß nicht, wann diese Reformen umgesetzt werden – aber ich glaube, sie werden in der ein oder anderen Form kommen, wie wir es schon vorgeschlagen hatten.

Das von den blau-schwarzen Koalitionsverhandlern vereinbarte Sparpaket zielt darauf ab, ein ÜD-Verfahren (Übermäßiges-Defizit-Verfahren) zu verhindern. Das dürfte wohl auch gelingen, aber ist das im Hinblick auf die schwächelnde Konjunktur überhaupt die richtige Entscheidung?

Nicht nur aufgrund der Verfahrensfolgen auf europäischer Ebene ist es im Interesse Österreichs, einen gewissen Spielraum im Budget zu haben. Wir haben die letzten Jahre gesehen, wie schnell unerwartete Krisen aufziehen können, die sehr viele Budgetmittel zur Bekämpfung benötigen.

Das hohe Defizit kam zustande, weil Einnahmen ausgefallen sind – nicht, weil zu viel ausgegeben wurde. Mit einem Budget von weit über 100 Mrd. Euro muss es aber auch möglich sein, ein gewisses Einsparungspotential kurzfristig zu identifizieren. Das wird nicht immer einfach oder angenehm sein, aber für die Reputation Österreichs ist es jedenfalls sinnvoll, ein ÜD-Verfahren zu vermeiden.

Denke nicht, dass das Sparpaket massive Auswirkungen auf die Konjunktur haben wird.

Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, welche konjunkturellen Auswirkungen das Einsparen von 6,4 Mrd. Euro im Jahr 2025 hätte. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass aufgrund der Unsicherheit zusätzlich verfügbares Einkommen der Haushalte sehr stark in die Ersparnisse fließt und dass Unternehmen wenig investieren. Daher denke ich nicht, dass das diskutierte Sparpaket massive Auswirkungen auf die Konjunktur haben wird. Umgekehrt glaube ich, dass es mittelfristig sogar positive Effekte haben kann – weil man damit glaubwürdig signalisiert, dass die Probleme rasch angegangen und nicht auf mehrere Jahre hinausgeschoben werden. Das schafft Zuversicht.

Im kolportieren Sparpaket sollen 1,1 Mrd. Euro in den Ministerien eingespart werden. Karl Nehammer sprach im Wahlkampf sogar von einem Einsparpotential von 3,5 Mrd. Euro durch das sogenannte zero-based budgeting. Sind diese Zahlen Ihrer Erfahrung nach realistisch – sind unsere Ministerien so ineffizient?

Aus einer wissenschaftlichen Sicht ist es realistisch, aus einer realpolitischen Sicht ist es gar nicht so einfach. Mit einem gewissen Willen gibt es aber natürlich überall Einsparpotenzial. Man muss hier jedenfalls mit einer gewissen Genauigkeit agieren. Die „Rasenmäher-Methode“ hilft vielleicht kurzfristig, trifft aber keine Unterscheidung hinsichtlich Effektivität und Effizienz und ist somit mittel- und langfristig wieder problematisch.

Wir haben vorher schon kurz die von Ihnen angestrebte aber letztendlich gescheiterte Arbeitslosenversicherungsreform angesprochen. Was war damals eigentlich der Letztstand beim degressiven Arbeitslosengeld?

Wir haben damals ein Gesamtpaket vorgelegt, aber es war nie ganz ausverhandelt, daher ist es auch nicht öffentlich. Leider gab es einige Parameter, in denen man sich nicht einigen konnte, weshalb die Reform nicht zustande kam.

Ich verstehe das Anliegen der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer, Langzeitarbeitslose bestmöglich zu unterstützen und ihnen möglichst rasch eine Arbeitsperspektive zu vermitteln – das war im Gesamtpaket aber enthalten. In Österreich verliert man relativ viel an verfügbarem Einkommen, wenn man arbeitslos wird – was tatsächlich eine große Herausforderung ist. Durch die fehlende Degression hat man aber nie das klare Signal, dass es Zeit wäre, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Der Zuverdienst zum Arbeitslosengeldbezug ist mehr oder weniger weltweit ein Unikum.

Mein Zugang war immer, mehr Mittel aus der passiven Arbeitsmarktpolitik – also Arbeitslosengeld – in die aktive Arbeitsmarktpolitik – also Umschulungen, Aufschulungen, Wiedereingliederungsmaßnahmen – zu verlagern, weil die Betroffenen kürzer arbeitslos sind und nach einer Unterstützung bessere langfristige Chancen am Arbeitsmarkt haben.

Die nächste Regierung plant auch, den geringfügigen Zuverdienst zum Arbeitslosengeld zu streichen. Hilft dieser nicht, einen Fuß im Arbeitsleben zu behalten und somit leichter wieder voll einsteigen zu können? Oder überwiegen die Nachteile und die Möglichkeiten für Missbrauch?

Dieser Zuverdienst zum Arbeitslosengeldbezug ist mehr oder weniger weltweit ein Unikum und sollte abgeschafft bzw. eingeschränkt werden. Er führt dazu, dass ein Teil der Menschen – das wissen wir aus Studien – länger in der Arbeitslosigkeit bleibt. Wir hatten damals schon vorgeschlagen, dass dieser Zuverdienst nur in Ausnahmefällen – zum Beispiel, wenn die AMS-Beratung es als sinnvoll erachtet – genehmigt werden sollte. Die derzeitige Regelung, die überhaupt keine Begrenzungen vorsieht, ist ungewöhnlich und führt im Durchschnitt zu einer Verlängerung der Arbeitslosigkeit – das haben eigentlich alle Studien gezeigt.

Ein weiteres Thema ist die Demografie: In den letzten Jahren hatten wir viel mehr Pensionierungen und viel weniger Neuzugänge in den Arbeitsmarkt. Von WKO-Chef Harald Mahrer kam der Vorschlag, jedes Jahr 10.000 Fachkräfte anzuwerben – nur das wollen andere Länder auch. Was können wir tun, damit wir das Nummer-1-Land sind, sodass diese Fachkräfte auch tatsächlich zu uns kommen?

Wir sind besser, als wir oft denken. Österreich ist laut einer Studie der Boston Consulting Group gemeinsam mit Stepstone international auf Platz 11 von 185 Ländern, was die Attraktivität des Arbeitsstandorts betrifft. Natürlich sind die klassischen Einwanderungsländer wie die USA, Großbritannien, Australien und auch Deutschland vor uns – aber wir stehen im internationalen Vergleich sehr gut da. Das sehen wir auch an den Zahlen zur Rot-Weiß-Rot-Karte, die seit unserer Reform im Herbst 2022 stetig steigen: Wir haben letztes Jahr an die 10.000 Karten ausgestellt. Wir sind von der von Ihnen genannten Zahl gar nicht weit entfernt.

Wir stehen aber natürlich mit den meisten anderen entwickelten Volkswirtschaften im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. Hierfür müssen wir gut gerüstet sein und die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Österreich hat eine gute Mischung aus hohem Lebensstandard, hohen Löhnen und ein hohes Maß an Sicherheit. Wir haben deshalb gute Voraussetzungen – wenn wir nicht politisch falsche Maßnahmen setzen.

Mehr als 130 Tage sind seit der Wahl vergangen. Noch immer haben wir keine neue Regierung, auch wenn wir schon einige Vorschläge kennen und besprochen haben. Wie lange kann dieses „Interregnum“ ohne handlungsfähige, mit einer Parlamentsmehrheit ausgestattete Regierung, noch weitergehen, bevor der Wirtschaftsstandort nachhaltig Schaden nimmt?

Es ist immer besser, eine politisch gewählte Regierung zu haben, weil sie rascher Maßnahmen setzen kann als eine mit der Amtsführung betraute Bundesregierung. Jedoch gibt es in Europa viele Länder, die noch viel längere Regierungsverhandlungen erlebt haben, wo eben das Parlament dann gewisse Gesetze auf Eigeninitiative beschließt. Leider haben wir in Österreich in Phasen, wo Regierungen politisch nicht vollständig legitimiert waren, eher negative Erfahrungen gemacht mit wechselnden Mehrheiten.

Ob eine Regierungsbildung 10 oder 20 Tage mehr oder weniger lang dauert, ist langfristig weniger entscheidend.

Idealerweise gibt es aber bald sowohl in Österreichs klare politische Reformsignale, in welcher Konstellation auch immer, als auch von außen den wirtschaftlichen Impuls, dass es zu einer Besserung der weltweiten Konjunktur kommt. Es braucht in Österreich Beschlüsse, die einen glaubwürdigen Pfad für strukturelle Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren vorzeichnen. Wir brauchen Signale, dass die Aspekte, die uns im Moment belasten – zu hohe Bürokratiekosten, zu hohe Lohnkosten, zu hohe Energiekosten – rasch angegangen werden und dass der Standort in fünf Jahren wieder besser dastehen wird. Möglicherweise braucht es gar nicht so viel, um diese Zuversicht zu erzeugen.

Ich rufe hier aber auch zu ein bisschen Pragmatismus auf, ob jetzt eine Regierungsbildung 10 oder 20 Tage mehr oder weniger lang dauert, ist für diese langfristigen und strukturellen Aspekte weniger entscheidend.

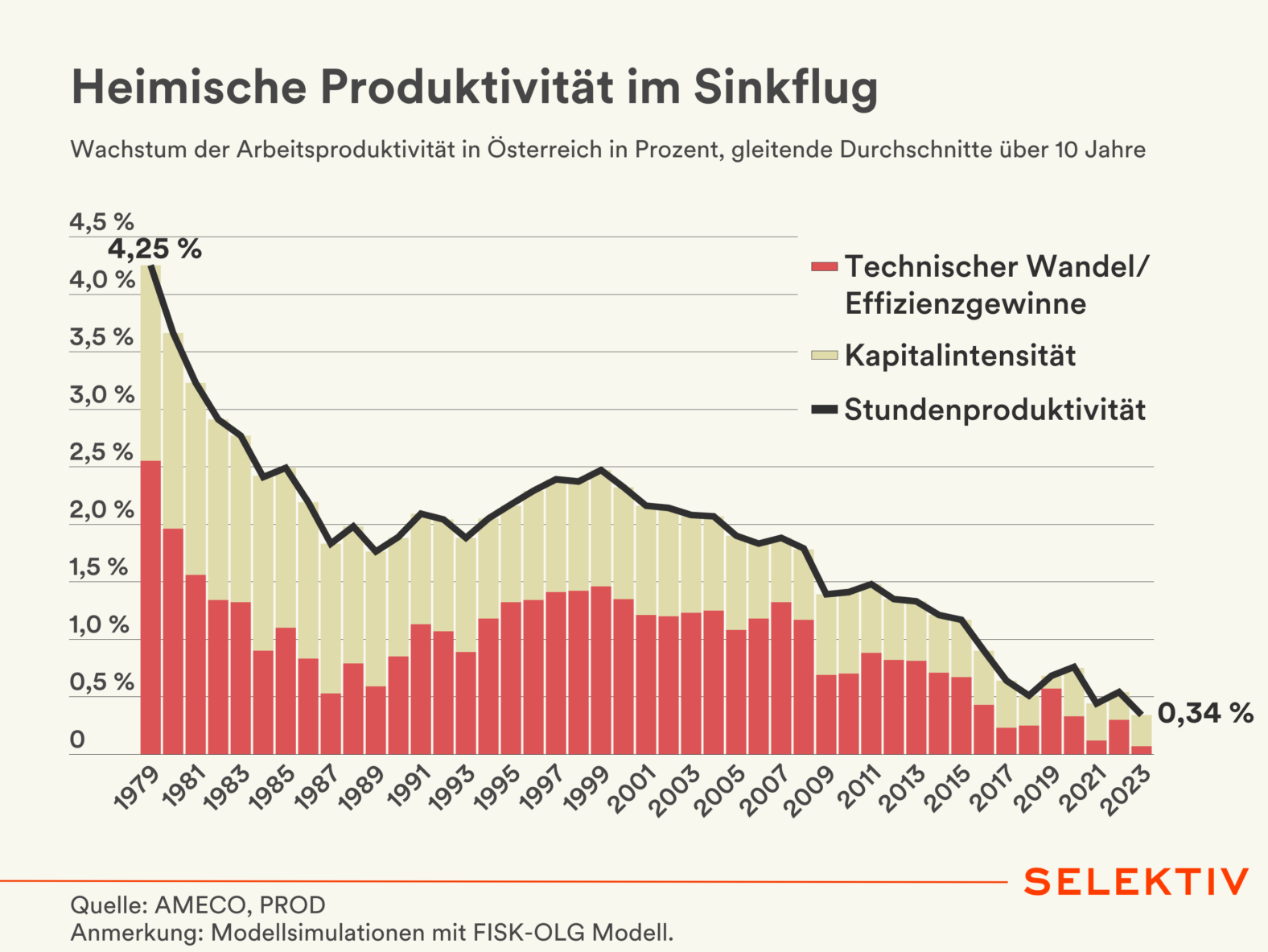

Stichwort hohe Kosten: Die heimischen Lohnstückkosten sind seit 2021 um 30 Prozent gestiegen, während die Produktivität im Jahresschnitt seither nur um 0,3 Prozent gestiegen ist. Geht sich dieses Verhältnis kurz- und mittelfristig noch aus? Oder wird sich auch bei den KV-Abschlüssen in Zukunft etwas ändern müssen?

Die KV-Verhandlungen sind in Österreich Sache der Sozialpartner. Hierfür wird traditionell die Benya-Formel herangezogen, also Inflationsabgeltung plus einen Anteil am Produktivitätswachstum. Aus meiner Sicht muss diese Formel aber auch generell gelten: Wenn es kein Produktivitätswachstum gibt, muss das berücksichtigt werden.

In den letzten Jahren gab es in Österreich eine sehr starke Lohnsteigerung und gleichzeitig ein sehr geringes Wachstum der Produktivität.

Durch die starken Lohnsteigerungen den Konsum anzukurbeln hat kurzfristig nicht gewirkt. Auch viele Wirtschaftsforscherinnen und -forscher haben erwartet, dass die hohen Lohnabschlüsse wachstumsförderlich sein werden – das ist nicht eingetreten. Gleichzeitig haben wir dadurch an preislicher Wettbewerbsfähigkeit verloren, das kann auf Dauer in einer exportorientierten Industrienation wirtschaftlich nicht funktionieren.

Auch die Europäische Union will sich der Wettbewerbsfähigkeit verstärkt widmen. Im Competitiveness Compass der EU-Kommission wird u.a. eine abgestimmte Industriepolitik auf europäischer Ebene skizziert. Doch bestehen grundsätzliche Differenzen, wie eine solche Industriepolitik aussehen soll. Wie ordnen Sie diesen Konflikt ein?

Wir wollen große, erfolgreiche europäische Unternehmen haben – darin sind sich wohl alle weitgehend einig. Aber die lassen sich normalerweise nicht am Reißbrett entwerfen, sondern diese entstehen organisch. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie das Airbus-Beispiel zeigt, aber diese sind dann teilweise sehr nahe dem Bereich der militärischen Güter.

Man kann also eine gewisse Notwendigkeit für diese klassische Industriepolitik mit „Champions“ erkennen. Aber das kann nicht der Ansatz für die gesamte Wirtschaft sein. Was wir in Europa noch stärker brauchen, ist eine Vielzahl an kleinen Unternehmen und Startups, die gegründet werden und die dann wachsen und schließlich am Weltmarkt erfolgreich sind. Wir sollten uns auch auf diesen Bereich konzentrieren und darauf abzielen, die Wachstumskräfte bestmöglich zur Entfaltung zu bringen. Wie wir genug Kapital aufbringen können, wie innovative Unternehmen entstehen können und wie Innovationen möglichst rasch aus der Forschung in die Marktreife kommen – hier haben wir Schwächen in Europa.

Unter anderem zielt der Competitiveness Compass auch darauf ab, dass die Regulierung auf europäischer Ebene zurückgefahren werden soll. Nun ist es seit dem Vertrag von Lissabon (Dezember 2009) so, dass sich die Gesetze bzw. das Regulierungsvolumen in Wörtern gemessen verdoppelt hat.

Welche Regulierungsbereiche auf europäischer Ebene hemmen Produktivität und Wachstum am stärksten und müssten zurückgefahren werden?

Jede Regulierung hat zwei Seiten: Auf der einen Seite bringen Regulierungen Planungssicherheit und Vereinheitlichung innerhalb Europas, was zu mehr Wachstumschancen führt. Auf der anderen Seite bringen Regulierungen aber auch Belastungen und lenken Unternehmen von der produktiven Tätigkeit ab. Bei den Berichtspflichten sind sich viele einig. Es gibt mittlerweile zu viele Berichtspflichten für Unternehmen und da muss es eine massive Reduktion, Vereinheitlichung und Vereinfachung geben. Das wurde aber auch seitens der EU-Kommission angekündigt.

Weiters gibt es gewisse Regulierungen und Gesetze, die nicht zwingend zur Harmonisierung und damit Vereinheitlichung innerhalb Europas beitragen, zum Beispiel die Lieferkettenrichtlinie. Auch da braucht es aus meiner Sicht eine Verschiebung oder Vereinfachung. Schon vor dem Beschluss dieser Richtlinie hatten wir mehrere Möglichkeiten zur Vereinfachung vorgeschlagen. Natürlich gibt es auch viele Bereiche, wo es durchaus sinnvoll ist, dass es europäisch einheitliche Regeln gibt. Dabei muss man aber darauf achten, dass diese Regeln auf nationaler Ebene möglichst gleich und einheitlich umgesetzt werden und kein „Goldplating“ passiert.