Interview von Sara Grasel und Christoph Hofer

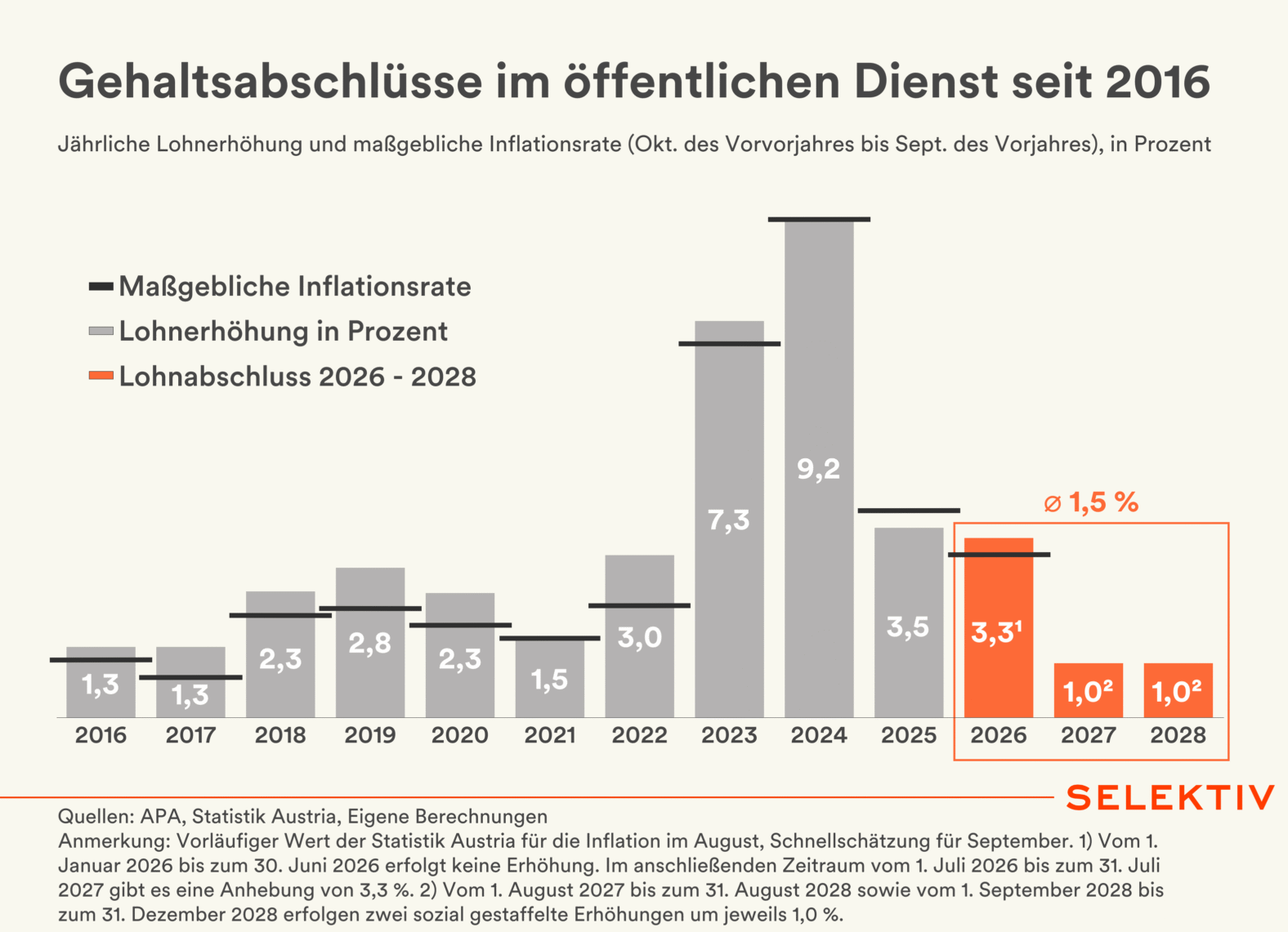

Als „Riesenerfolg“ bezeichnet Staatssekretär Alexander Pröll den Gehaltsabschluss im Öffentlichen Dienst im Selektiv-Interview. Damit spare sich der Bund im kommenden Jahr 310 Mio. Euro und man bleibe auf Kurs des Zwei-Prozent-Inflationsziels von Bundeskanzler Stocker. Auch mit der unterinflationären Pensionserhöhung für 2026 habe die Regierung Mut zu schmerzhaften Schritten bewiesen. Eine geringere Inflationsabgeltung für höhere Pensionen dürfe jedoch „kein Dauermodell werden“. Bei der Digitalisierung soll Europa vermehrt auf Eigenständigkeit setzen. „Wir müssen unsere eigenen Daten- und Rechenzentren haben, mit eigenem Strom und mit Hyperscalern aus den USA zusammenarbeiten.“ Die Abstimmung in einer Dreierkoalition sei laut Pröll viel komplexer, auch weil man „ideologisch aus komplett unterschiedlichen Welten“ komme. Dennoch funktioniere der „Maschinenraum“ der Koalition bisher gut.

Mit dem neuen Beamtenabschluss sind die Kosten für die Gehaltserhöhungen laut Agenda Austria für die kommenden drei Jahre sogar etwas höher als bei dem ursprünglichen Abschluss mit darauffolgenden Nulllohnrunden. War das Aufschnüren eher ein symbolischer Akt?

Alexander Pröll: Ich persönlich halte das Ergebnis für einen Riesenerfolg. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Zweiten Republik, dass ein bereits bestehender Abschluss neu verhandelt und verändert wurde. Wir sind in budgetär schwierigen Zeiten und können stolz sein, dass wir über die drei Jahre durchschnittlich nur um 1,5 Prozent pro Jahr erhöhen. Mir war sehr wichtig, dass wir unter dem Metallerabschluss liegen. Budgetär sind die Jahre 2026 und 2027 die schwierigsten und durch den neuen Abschluss sparen wir gleich kommendes Jahr 300 Millionen Euro. Und natürlich ist das auch ein Signal an die Wirtschaft, die Lohnpreisspirale zu durchbrechen. Es wird nur mit Schmerzen gehen, das 2-Prozent-Ziel des Bundeskanzlers bei der Inflation zu erreichen – das ist eine Halbierung. Die Beamten haben jetzt einen Beitrag geleistet und wir reden hier von 200.000 Bundesbediensteten, zu denen auch Polizistinnen und Polizisten sowie Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger gehören.

Die Metaller hätten Ihnen diesen Abschluss offenbar nicht zugetraut, deshalb haben sie sehr schnell noch vor dem öffentlichen Dienst eine Einigung gefunden.

Dass es bei den Metallern so schnell gegangen ist, hat mich auch überrascht. Ich glaube, unser Symbol ist nun auch ein gutes, vor allem für den Wirtschaftsstandort und wir richten jetzt alles nach der Wirtschaft aus. Es sind viele kleine Schritte, die gut sind – zum Beispiel haben wir gestern im Parlament für den Investitionsfreibetrag eine Verdopplung auf 20 Prozent beschlossen. Das hilft der Wirtschaft massiv.

Für große Unternehmen hilft er nur bedingt, da er gedeckelt ist.

Er ist mit einer Million Euro gedeckelt, hilft aber trotzdem. Uns ist dieses Problem bewusst, wir hätten auch versucht, den Deckel auf zwei Millionen Euro zu erhöhen, das war aber budgetär nicht drinnen. Wir haben gestern auch die Strompreiskompensation SAG für die energieintensive Industrie beschlossen. Und ein dritter Punkt, den ich mit der Reformpartnerschaftsgruppe verhandle, sind AVG-Großverfahren. Da geht es darum, wie wir die Genehmigungsverfahren beschleunigen – wir haben die Beteiligungsschwelle gesenkt, digitalisiert, Fristen gesetzt und auch bei der Pflichtveröffentlichung etwas getan.

Soll die 1,5-Prozent-Erhöhung bei den Beamten Vorbildwirkung für den privaten Sektor haben? Die Metaller haben niedrig abgeschlossen, aber fast alle anderen Branchen betonen, dass ihre Situation nicht vergleichbar mit jener der Metallindustrie ist.

Wünschenswert wäre es, wenn wir damit Vorbildwirkung hätten, aber ich möchte den Sozialpartnern nichts ausrichten. Die Länder jedenfalls haben sich schon fast alle entschieden, mitzuziehen. Vorarlberg ist noch in Gesprächen und ich bin gespannt, was die Steiermark tut. Gesamtstaatlich könnten wir 2026 bis zu 800 Millionen Euro einsparen.

Aufgrund des neuen Gehaltsabschlusses werden die Beamten bis 2028 Einbußen in Höhe von rund 11 Milliarden Euro verzeichnen im Vergleich zu einer regulären Inflationsanpassung. Auch die Metaller müssen deutliche Verlusten hinnehmen. Pensionisten werden 2026 hingegen lediglich auf 350 Millionen Euro verzichten müssen. Ist der Beitrag der Pensionisten zur Budgetsanierung im Verhältnis nicht deutlich zu niedrig?

Man muss die Tatsache anerkennen, dass wir uns in einer schweren Zeit in Österreich befinden. Das dritte Jahr Rezession, ein de facto Wohlstandsverlust. Dennoch muss man hier auch sagen als ersten Punkt, dass Pensionistinnen und Pensionisten ihr Leben lang gearbeitet und dadurch einen Beitrag zum Wohlstand Österreichs geleistet haben. Punkt zwei, wenn man sich die Vergangenheit ansieht, dann sieht man, dass es die letzten zehn Jahre niemals eine Pensionserhöhung unter der Inflation gab. Zehn, zwölf Jahre lang war es immer klar, mit der Inflation wird erhöht. Das heißt, auch hier haben wir Mut bewiesen. Das Regierungsmotto lautet „Jetzt das Richtige tun für Österreich“ und die Hauptwählergruppe der ÖVP sind die Pensionisten. Dennoch haben wir bei diesen die Kostenerhöhung gedämpft. Ich sage immer bewusst, es sind keine Pensionskürzungen, sondern wir dämpfen die Pensionserhöhung. Wir gehen von einer Erhöhung um 2,7 Prozent auf im Schnitt 2,25 Prozent hinunter.

Aus meiner Sicht tragen die Pensionisten mit den 350 Millionen Euro ausreichend dazu bei, dass wir den Haushalt konsolidieren können. Und noch viel wichtiger, dass das Ziel des Bundeskanzlers, maximal 2 Prozent Inflation im nächsten Jahr, erreicht wird.

Man hätte aber auch sagen können, wie bei den Beamten, die Pensionen werden die nächsten drei Jahre nicht um die volle Inflation erhöht.

Natürlich wird man sich die Situation in den nächsten Jahren wieder ansehen müssen, das ist vollkommen klar. Aber hier bei den Pensionisten einen Dreijahresabschluss zu machen oder ein Dreijahrespaket, das ist illusorisch aus meiner Sicht. Auch weil wir uns in der Realität befinden, dass wir natürlich auch noch Koalitionspartner haben.

Nun hat Fiskalratschef Badelt die erfolgte soziale Staffelung der Pensionserhöhung kritisiert. Diese gab es schon in der Vergangenheit, sodass höhere Pensionen regelmäßig weniger stark angepasst wurden als niedrige. Sehen Sie nicht das Leistungsprinzip gefährdet, wenn die Leistungsträger der Vergangenheit auf diese Weise nachträglich bestraft werden?

Uns war wichtig, es gibt Pensionistinnen und Pensionisten, die es schwer haben, diese sollen die volle Inflationsabgeltung bekommen. Darüber hinaus gibt es nun einen Fixbetrag. Aus meiner Sicht wird das kein Dauermodell werden. Ich verstehe Ihr Argument, ich teile es auch. Aber hier war die soziale Staffelung im Sinne des Gesamtkompromisses einfach notwendig, damit wir es schaffen, unter der Inflation anzupassen und die Inflation zu dämpfen.

Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, wir heben das Pensionsantrittsalter von 65 auf 67 an.

Alexander Pröll

Der Budgetzuschuss zu den Pensionen wird in den nächsten Jahren aufgrund der Pensionierung der Babyboomer in die Höhe schießen. Er beträgt schon jetzt knapp 33 Milliarden Euro. Durch den neuen Nachhaltigkeitsmechanismus müssen erst ab 2030 substanzielle Eingriffe erfolgen. Ist es nicht ein bisschen einfach zu sagen, wir beschließen das jetzt, und die nächste Bundesregierung soll dann die harten Maßnahmen treffen, die notwendig sind?

Politisch ist das die größte Pensionsänderung der letzten 20 Jahre seit Wolfgang Schüssel. Wenn der im Nachhaltigkeitsmechanismus definierte Pfad nicht eingehalten wird, sind wir verpflichtet, gesetzliche Maßnahmen zu treffen, um wieder in den Pfad zu kommen. Es findet darüber hinaus jährlich eine Evaluierung statt. Das ist wichtig, um zu schauen, wo stehen wir. Dazu wurde die Korridorpension beschränkt, die Teilpension eingeführt etc. In der Gesamtschau gehen wir Schritt für Schritt in die richtige Richtung.

Gerade diese Langfristigkeit ist im Bereich der Pensionen extrem wichtig, weil es um den Vertrauensschutz geht. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, wir heben das Pensionsantrittsalter von 65 auf 67 an. Das geht einfach nicht. Dieser Aspekt kommt mir in der medialen und politischen Diskussion zu kurz. Es wird immer so heruntergespielt, das betrifft eh erst die nächste Regierung. Jetzt steht es einmal im Gesetz und es wieder aus diesem herauszunehmen, ist schon sehr, sehr schwer.

Pensionen und öffentlicher Dienst, überall dort, wo wir die Möglichkeit haben, ändern wir etwas, auch mit Schmerzen. Hier gibt es immer ganz viele Stakeholder, die anderer Meinung sind, aber wir setzen uns trotzdem durch und setzen es um, weil wir wissen, wenn wir jetzt nichts ändern, dann wird es nicht mehr möglich sein, den sozialen Wohlfahrtsstaat so zu erhalten, wie er derzeit ist. Das ist meine tiefste Überzeugung. Es geht sich sonst nicht mehr aus.

Sie haben Anfang September einen Digital-Gipfel im Bundeskanzleramt abgehalten, um die digitale Souveränität Europas voranzutreiben. Das Ergebnis ist, dass nun bis Ende des Jahres eine Charta formuliert werden soll. Was soll das bringen und warum dauert das so lange – wir wissen ja alle, dass Europa im digitalen Bereich zu sehr von den USA abhängig ist.

Wir haben das Thema digitale Souveränität in Österreich relativ schnell als politisches Kernthema identifiziert. Warum? Weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, wie schmerzhaft Abhängigkeiten sind – im Energiebereich vor allem von Russland. Wir müssen jetzt mühevoll diversifizieren, vor allem mit dem Nahen Osten. Und im Sicherheitsbereich müssen wir jetzt auf europäischer Ebene 800 Milliarden Euro in die Hand nehmen, damit Europa sich selbst verteidigen kann. Im digitalen Bereich sind wir zu einem großen Teil von den USA abhängig. Wir müssen jetzt einen Mittelweg finden zwischen dieser Abhängigkeit und einer totalen Autarkie, was auch illusorisch ist. Wir müssen unsere eigenen Daten- und Rechenzentren haben, mit eigenem Strom und mit Hyperscalern aus den USA zusammenarbeiten. Bei kritischer Infrastruktur, Bundeswehr, Polizei müssen wir uns digital besonders schützen und eigene Lösungen bauen. Diese Multi-Cloud-Strategie ist der österreichische Weg, den wir vorantreiben.

Müsste das nicht schneller gehen, als mal bis Jahresende eine Charta zu unterschreiben?

Bei unserem europäischen Gipfel zur digitalen Souveränität waren alle 27 Mitgliedstaaten da. Wir haben im Vorfeld ein dreiseitiges Papier ausgeschickt, was wir unter digitaler Souveränität verstehen. Es ist aber gar nicht so einfach, 27 Wünsche unter einen Hut zu bringen – schon alleine Irland hat natürlich eine andere Position. Wir haben den Entwurf für die Charta dann auf drei Säulen aufgebaut: technologische Souveränität, Datensouveränität und Talente. Jetzt warten wir auf die Rückmeldungen. Am 18. November gibt es einen Gipfel in Berlin, bei dem wir als Österreich auch dabei sind – das ist schon etwas Großartiges. Bis Jahresende wollen wir die Charta auf europäischer Ebene dann unterschreiben. Wir sind da wirklich vorangegangen und da sind wir schon stolz darauf. Wir müssen die Reduktion von Abhängigkeiten nun aber auch Schritt für Schritt auf den Boden bringen.

Wie stark soll sie reduziert werden?

Es gibt eine Bitkom-Studie, laut der deutsche Unternehmen die Abhängigkeit mit bis zu 91 Prozent beziffert haben. Jeder Schritt hinunter hilft uns sehr. Wenn ein Hyperscaler auf den Knopf drückt, stehen bei uns die öffentlichen Verkehrsmittel. Das zeigt gut, dass wir eigenständiger werden müssen. Das kann auch ein positiver Wirtschaftsfaktor für Europa werden. Die Infrastruktur von morgen sind nicht Autobahnen, sondern Daten- und Rechenzentren – verknüpft mit der Energiefrage. Erstmals in der Geschichte der USA wurde mehr Geld in Daten- und Rechenzentren investiert als in Office-Immobilien.

Aber nicht in Österreich – niemand will hier Rechenzentren stehen haben, die energiehungrig sind und keine Arbeitsplätze schaffen.

Ja, das ist wie bei den Windrädern – jeder will es haben, aber keiner bei sich. Am Ende müssen wir entscheiden, ob wir einen Vorteil haben wollen oder eben nicht. Auch hier geht es um die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Unter dem Strich wird unsere Antwort nicht sein, wie wir das nächste TikTok bauen können, sondern wie wir KI-Anwendungen in unsere Hidden Champions in der Industrie bekommen. Wir waren in Abu Dhabi an der KI-Universität und die haben zum Beispiel diesen Industrie-Teil nicht so stark integriert – hier können wir Kooperationen aufbauen.

Wir waren in Europa ja schon einmal weiter mit dem europäischen Cloud-Infrastruktur-Projekt Gaia X. Im Frühjahr hat einer der zentralen Plattformanbieter jedoch das Projekt verlassen und gleich für tot erklärt.

Ja, das ist ein Grundproblem, das wir ändern müssen und darum geht es bei der Initiative von uns.

Thema Staatsreform: Von einzelnen Akteuren wie z. B. kürzlich Gemeindebund-Präsident Pressl in der Pressestunde, hört man hier und dort Wünsche, welche Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verschoben werden sollten. Gibt es schon Themenfelder, wo Sie sehen, da geht etwas weiter, das wird kommen? Und wo hängt es noch am meisten?

Vielleicht zunächst zur Historie, vor 5-6 Monaten haben wir die Reformpartnerschaft zwischen Bund, Länder und Gemeinden gestartet und alle haben unterschrieben. Wir haben uns bis Ende 2026 Zeit gegeben, das ist der prinzipielle Fahrplan. Ich bin allerdings ein Freund dessen, dass wir die Dinge machen, auf die wir uns geeinigt haben und sie gleich umsetzen. Ich bin kein Fan davon, dass man sich zu viel auflastet, dann entstehen 500 Seiten Papier und dann sagt man, okay, das war es. Wir arbeiten gerade an einem einheitlichen Verwaltungsstrafregister, an einer Reform des AVG-Großverfahren. Als nächstes kommt der GovTech Campus, das sind alles Schritte hin zu einer effizienteren Zusammenarbeit. In den anderen Gruppen, Energie, Bildung und Gesundheit, sind wir in intensiven Gesprächen, aber diesen kann ich hier ehrlich gesagt nicht vorgreifen.

Unser Ansinnen ist es, in jedem Bereich effizienter und besser zu werden. Im Gesundheitsbereich z. B. ist es den Menschen ziemlich egal, ob die Kompetenz auf Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene liegt, sie wollen einfach ein besseres Gesundheitssystem mit schnelleren Wartezeiten haben. Im Energiebereich ist es den Unternehmern und den Haushalten egal, wer die Verantwortung trägt. Sie wollen was? Günstigere Energie haben, weil es ein Wettbewerbsvorteil ist. Im Bildungsbereich geht es darum, dass Kinder lesen, schreiben und rechnen können. Wir denken hier immer an die Auswirkungen für die Menschen. Wir denken in Richtung einer massiven Kompetenzentflechtung. Das soll bedeuten, eigene Zuständigkeit plus eigene finanzielle Verantwortlichkeit. Dann wird das Ganze auch effizienter.

Staatssekretär Schellhorn hat in den letzten Monaten mehr als einmal medial die Beharrungskräfte in den Bundesländern gegeißelt. Hat er Recht? Können Sie das bestätigen oder ist das nicht der Fall bei Ihren Themen?

Bei meinen Themen sicher nicht, ich bin auch kein Fan davon, einem Verhandlungspartner medial auszurichten, dass er sich nicht bewegt. Ich glaube, das trägt zum Gegenteil bei. Es gibt auf jeder Ebene sehr konstruktive Kräfte, die Dinge verändern wollen. Ich bin hier sehr zuversichtlich.

Wir kommen ideologisch aus komplett unterschiedlichen Welten – so ehrlich muss man sein.

Alexander Pröll

Zu Beginn der Koalition gab es den Plan, jeder Partei eine Woche zu überlassen, um mit einem eigenen Thema aufzutreten. Hat dieses nebeneinander Regieren auch Tücken?

Wir sind zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik drei Parteien und das bedeutet die zehnfache Mehrarbeit in den Verhandlungen. Wir kommen ideologisch aus komplett unterschiedlichen Welten – so ehrlich muss man sein. Das Credo ist dennoch, gemeinsam Dinge vorantreiben zu wollen. Jeder kann seine Schwerpunkte setzen, aber entlang des Regierungsprogramms. Deshalb gab es diese Schwerpunktwochen, die gemessen an der Anzahl an Gesetzesbeschlüssen gut funktioniert haben. Quantität ist nicht das einzige Kriterium, aber es zeigt, dass der Maschinenraum funktioniert. Jetzt im Herbst wollen wir den Fokus voll auf den Aufschwung legen – mit dem Credo von Christian Stocker: zwei Prozent Inflation, ein Prozent Wirtschaftswachstum, null Prozent Toleranz gegenüber den Intoleranten.

Die Immobilienbranche blickt angesichts der Eingriffe in die Mieten nicht unbedingt einem großen Aufschwung entgegen.

Dieser Eingriff in die freie Mietzinsbildung findet ja de facto nicht statt. Es geht darum, dass in der Wertsicherungsklausel eine Schleife eingezogen wird, wenn die Inflation über drei Prozent liegt. Darüber darf nur noch um die Hälfte erhöht werden. Bei 10 Prozent Inflation wäre also eine Erhöhung um 6 Prozent möglich. Der ÖVP waren zwei bis drei Ausnahmen sehr wichtig und dafür habe ich gekämpft. Die Erhöhung der Befristungsdauer auf fünf Jahre gilt nicht für Kleinvermieter, also alle, die maximal fünf Wohnungen haben. Die Wertsicherungsklausel gilt nicht für Ein- und Zweifamilienhäuser. Und man kann dispositives Recht bei der Geschäftsraummiete anwenden – wenn sich beide Parteien darauf einigen, kann der Index also zur Anwendung kommen. Diese Ausnahmen waren uns sehr wichtig. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass das im Regierungsprogramm stand und ich bin ein Fan davon, dass man sich daran hält, was man sich ausmacht. Es ist immer ein Kompromiss und wir haben für die Immobilienbranche auch etwas geschafft. Wir haben bei der Wertsicherungsklausel für Rechtssicherheit gesorgt, indem sie rückwirkend nur 5 statt 30 Jahre gilt. Da geht es um 42 Milliarden Euro für Vermieter, Versicherungen, Banken.