Warum der Weltspartag seinen Sinn verloren hat

Gerhard Jelinek ist ein österreichischer Journalist, Fernsehmoderator und Buchautor. Der Jurist und erfahrene Journalist gestaltete rund 70 politische und zeitgeschichtliche Dokumentationen und Porträts.

Der „Weltspartag“ anno 2025 hat zwar eine hundertjährige Tradition, aber vielleicht gar keinen Sinn mehr. Den allseits beliebten „Sparefroh“ haben die Banken ohnehin längst ins Museum abgeschoben.

Diese Idee war zu erfolgreich. Vor genau hundert Jahren wurde in Österreich (und in anderen europäischen Ländern) erstmals ein „Weltspartag“ gefeiert. Die deutsch-konservative Parteizeitung der „Volksfreund“ informierte seine (eher wenigen) Leser am 30. Oktober über den Zweck des folgenden „Propagandatages“:

„Der Weltspartag am 31. Oktober hat die Aufgabe, den Spargedanken, der durch die Kriegs- und Nachkriegszeit stark in Mißkredit gekommen ist, bei der Bevölkerung neuerdings zu beleben und zu fördern. Der Weltspartag bedeutet eine ernste Mahnung, mit dem gesamten Hab und Gut sparsam umzugehen, unnötige Ausgaben zu vermeiden und die Sachgüter sorgsam zu verwalten.“

Mit dieser doch sehr erzieherischen und nachhaltigen (!) Aufforderung zur Sparsamkeit haben die Ökonomen heute keine große Freude. Denn die Österreicherinnen und Österreicher scheinen die Mahnung aus dem vergangenen Jahrhundert verinnerlicht zu haben. Statt die gestiegenen Realeinkommen – wie das die Wirtschaftsweisen erhofft und der früheren Regierung ans Herz gelegt haben – in den Konsum zu stecken oder zu investieren, legen die Österreicher ihr Geld lieber aufs Sparbuch und schauen zu, wie das Geld inflationsbedingt jedes Jahr um drei bis vier Prozent an Wert verliert. Kann man machen, muss man nicht.

Statt die gestiegenen Realeinkommen in den Konsum zu stecken oder zu investieren, legen die Österreicher ihr Geld lieber aufs Sparbuch.

Gerhard Jelinek

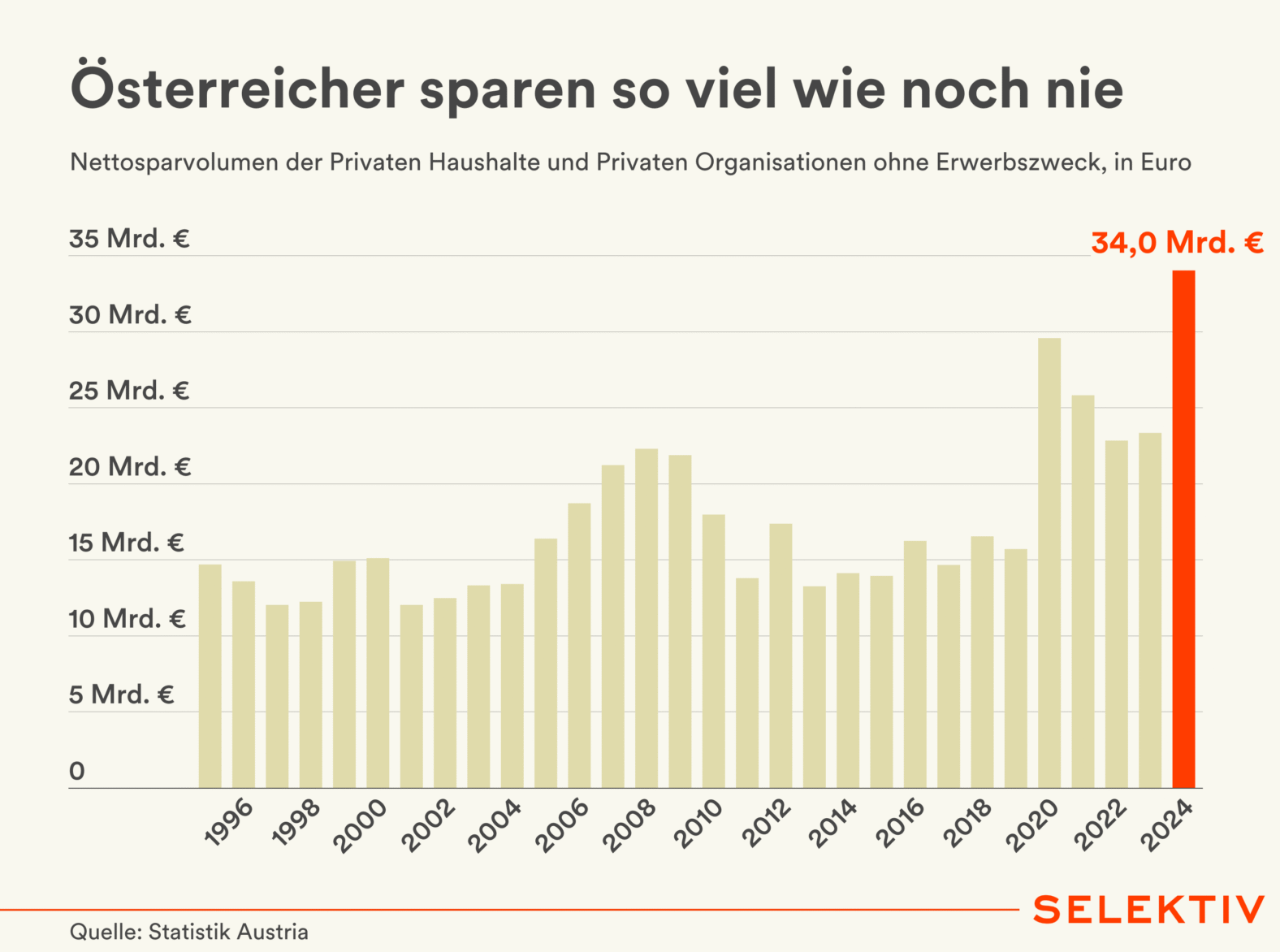

Und die Wirtschaft wartet derweil weiter auf die Kauflust der Bevölkerung. Im vergangenen Jahr 2024 sparten die Haushalte fast zwölf Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Damit liegt der Anteil des Einkommens, der nicht für den Konsum aufgewendet, sondern gespart wird, deutlich über den „Vor-Corona“-Jahren, in denen „nur“ acht Prozent des Einkommens für spätere Zeiten zurückbehalten wurden. Und im Gegensatz zur gefühlten wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung sind in der Krise (und trotz der Teuerung!) die realen Einkommen stark gestiegen – die produzierende Wirtschaft zahlt dafür den Preis mit gesunkener Wettbewerbsfähigkeit und dem Verlust von Marktanteilen.

So gesehen hat der „Weltspartag“ anno 2025 zwar eine hundertjährige Tradition, aber vielleicht gar keinen Sinn mehr. Noch dazu, wenn die Österreicherinnen und Österreicher ihr Geld zwar sicher, aber nicht klug anlegen. Das Sparkonto ist weiterhin die bevorzugte Sparform. 78 Prozent nutzen es (mehr als ein Jahr zuvor) und verzichten darauf, ihr Erspartes gegen Wert- und Kaufkraftverlust abzusichern. Geschätzt liegt fast ein Viertel des gesamten Geldvermögens von über 900 Milliarden Euro praktisch unverzinst auf Girokonten herum. Angesichts einer noch immer zu hohen Teuerungsrate von vier Prozent verlieren die Sparer pro Jahr grob gerechnet acht Milliarden Euro an realem Wert. Und die einst so beliebten Weltspartagsgeschenke (Gimmicks, die kaum jemand brauchte, die aber beim Filialbesuch entschieden verlangt wurden) gibt es ohnehin nicht mehr.

Die Idee zur Propagierung der Sparsamkeit kam aus dem Italien Benito Mussolinis. Zwei Jahre nach dem „Marsch auf Rom“, der schließlich den ursprünglich sozialistischen Journalisten Mussolini als „Duce“ an die Macht bringen sollte, trafen sich rund 350 Sparkassendirektoren aus mehr als zwei Dutzend Ländern auf Einladung der Mailänder Stadtsparkasse in der lombardischen Metropole. Sie gründeten die „Weltvereinigung der Sparkassen“. Nach den Kriegs- und den Inflationsjahren sollte „Sparen“ wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Das war damals gut und recht.

In den Jahren der Hyperinflation nach dem Ende des Weltkriegs, in denen die Verlierermächte Deutschland und Österreich die angehäuften Kriegsanleihen „weginflationierten“ und den staatstragenden Mittelstand ruinierten, war Sparen in Vergessenheit geraten. Der „Weltspartag“ hat tatsächlich einen Vater: Filippo Ravizza, ein italienischer Professor, schlug vor, den letzten Kongresstag in Mailand zum „World Thrift Day“ (Weltspartag) zu erklären. So geschah es. Wenige Ideen überdauern ein ganzes Jahrhundert.

Vertrauen in den Geldwert zu schaffen war am Beginn der 1920er-Jahre bitter notwendig. In den Jahren der galoppierenden Inflation war das Geld, das jemand am Morgen zahlte, schon am Abend buchstäblich das Papier nicht wert, auf dem die vielen Nullen gedruckt wurden. Spekulanten vom Schlage eines Camillo Castiglioni, dem einst BMW und Austro-Daimler gehörte, und Sigmund Bosel, der es zum „Trillionär“ brachte und später verarmt von den Nazis ermordet wurde, perfektionierten das Geschäft mit der Hyperinflation.

In Österreich und Deutschland war es 1924 durch amerikanische und britische Kredite gelungen, den Wert der Währung wieder zu stabilisieren. Österreichs Bundeskanzler Ignaz Seipel gelang das „Sanierungswerk“ mit Hilfe des Völkerbundes und der „Londoner City“. Der Preis dafür waren harte Einschnitte für breite Bevölkerungsschichten, gekürzte Pensionen, gekündigte Beamte und eine internationale Vormundschaft für Österreich durch einen „Völkerbund-Kommissar“, der jede größere Staatsausgabe abnicken musste. Anfang 1925 löste der Schilling die abgesandelte „Krone“ im Verhältnis Eins zu Tausend ab. Der leichte Aufschwung der 1920er-Jahre begann.

Aber im Vergleich zu anno dazumal sind wir Österreicher unvergleichlich wohlhabender, gar reicher geworden. Im Herbst dieses Jahres hatte jeder Österreicher (natürlich nur im Durchschnitt aller) ein Geldvermögen von fast 76.000 Euro. Das gesamte Geldvermögen aller Haushalte wird auf rund 900 Milliarden Euro geschätzt, was grob dem Zweifachen des Volkseinkommens entspricht.

Da macht ein Blick in den Rückspiegel sicher. Im Jahr der Einführung des Weltspartags hatten alle Österreicherinnen und Österreicher gerade 500 Millionen Schilling „auf der hohen Kante“, das entspräche zum heutigen Wert (laut Geldwertrechner der Nationalbank) 2,5 Milliarden Euro. Aber es ging aufwärts. Drei Jahre später hatten sich die Einlagen bei den Sparkassen schon verdoppelt, aber die Menschen hatten immer noch nur ein Fünftel soviel Geld wie vor dem Weltkrieg.

Angesichts dieser damaligen Geldarmut (nach der Hyperinflation) machte Sparen Sinn. Die Geschäftsführung der „Zentralsparkasse der Gemeinde Wien“ freute sich über den Erfolg des ersten Weltspartages 1925. Immerhin konnten in einer Woche Tausend neue Sparbücher ausgestellt werden. Sparkassen zahlten rund vier Prozent Zinsen – mehr als das Doppelte von heute.