Die jüngsten Konjunkturprognosen zeigen für 2025 und 2026 wieder leicht positives Wachstum. Hanno Lorenz, stv. Direktor der Agenda Austria, warnt jedoch vor zu viel Optimismus: „Bei rund 1 Prozent Wachstum den großen Aufschwung zu sehen, halte ich für schwierig. Der Wohlstand pro Kopf ist in Österreich dann sechs Jahre lang stagniert.“ Als zentrales Wachstumshemmnis sieht er vor allem den Staat: „Ich denke, dass der Staat derzeit das größte Wachstumsproblem ist, weil er sich in sehr viele Bereiche hineingezwängt hat und eine Abgabenbelastung erzeugt, die Unternehmen und Beschäftigten die Luft abschnürt.“ Im Gespräch analysiert Lorenz die fehlende Investitionsstimmung, strukturelle Reformdefizite und erklärt, warum 2026 mehr als kleine Korrekturen nötig sind, um Österreich wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Die Konjunkturindikatoren der Wirtschaftsforschungsinstitute drehten zuletzt zunehmend ins Positive. Das Wachstum fällt 2025 wohl stärker aus als gedacht und auch 2026 sieht etwas rosiger aus. Zeit, Entwarnung zu geben?

Hanno Lorenz: Ich bin da nicht so optimistisch. Das Problem ist, wir haben jetzt drei Jahre Rezession gehabt oder zwei Jahre Rezession, je nachdem, welche Branche man betrachtet. Bei rund 1 Prozent Wachstum den großen Aufschwung zu sehen, halte ich für schwierig. 2025 war dieser auch stark staatsgetrieben. Ohne diese Ausgaben wären wir wahrscheinlich gar nicht gewachsen. Laut den Prognosen soll das Wachstum 2026 nun zumindest ein bisschen mehr aus der Privatwirtschaft und dem privaten Konsum kommen. Auf diesem Niveau bleibt es aber schwierig, das Budget nachhaltig zu sanieren und die Schuldenquote zu senken. Dafür bräuchte es deutlich mehr Wachstum. Es fehlt eine Aufbruchstimmung in den verschiedenen Sektoren, um eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. Und diese Zukunftsperspektive brauche ich, um zu investieren, um Leute auszubilden, in Forschung und den Standort zu investieren.

Dass es jetzt irgendwann mal ein bisschen nach vorne geht, war klar. Aber wir sind auch, wenn man das BIP pro Kopf betrachtet, immer noch unterhalb des Niveaus von 2019. Das werden wir voraussichtlich auch dieses Jahr bleiben. Der Wohlstand pro Kopf ist in Österreich dann sechs Jahre lang stagniert.

Ein Kernproblem ist, dass das Wachstum der heimischen Arbeitsproduktivität abgenommen hat. Und das hängt laut Produktivitätsrat u. a. mit dem Ausbildungslevel der Erwerbsbevölkerung zusammen.

Das stimmt. Wobei ich nicht glaube, dass wir es schaffen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Arbeitsmigranten, die wir wollen, in Massen hierherkommen werden. Andere Länder sind viel attraktiver. Ich würde eher darauf setzen, die Leute, die hier sind, zu integrieren, anstatt zu hoffen, dass eine andere Zuwanderung unsere Arbeitsmarktprobleme löst. Außer vielleicht gezielt mit Anlaufstellen vor Ort in gewissen Branchen. Aber auch hier werden die Spitzen-ITler in der Regel andere Migrationsländer vorziehen, wo sie bessere Karrierechancen vorfinden. Woran wir in Österreich vielmehr arbeiten müssen, ist es, die Erwerbsbevölkerung, die wir haben, länger zu halten. Etwa indem wir das Pensionsantrittsalter anheben und Anreize schaffen, dass Arbeitnehmer mehr arbeiten, als das momentan der Fall ist.

Wenn es nicht mit gezielterer Zuwanderung funktioniert, wie können wir unsere Produktivität alternativ heben?

Bei Produktivität stellt sich immer die Frage, rede ich über Produktivität pro Beschäftigten oder rede ich über Produktivität pro Arbeitsstunde? Dass wir pro Beschäftigten Probleme haben, weil Personen weniger arbeiten, ist evident. Dann wird eben weniger Wertschöpfung erzeugt, auch wenn das alle Befürworter einer 30-Stunden-Woche gerne anders hätten. Aber die Evidenz spricht in Österreich dagegen, dass wir dann einfach produktiver werden.

Auch pro Arbeitsstunde sind die Produktivitätszuwächse überschaubar gewesen. Aus unterschiedlichen Gründen. Bei einem leer gefegten Arbeitsmarkt ist es natürlich so, dass auch teilweise Arbeitskräfte angelernt werden, die nicht die gleiche Produktivität mitbringen wie bestehende. Auch nutzen wir die vorhandenen Digitalisierungschancen in Unternehmen nicht ausreichend, da Arbeitnehmern teilweise Qualifikationen fehlen oder die Rahmenbedingungen unklar bzw. gar nicht vorhanden sind, um KI besser zu nutzen. Wenn ich als Unternehmer generell keine Zukunftsperspektive mehr im Standort Österreich sehe, ist das natürlich auch nicht der Zeitpunkt, wo ich anfange, in meine Mitarbeiter zu investieren.

Ich denke, dass der Staat derzeit das größte Wachstumsproblem ist.

Hanno Lorenz

Was sind denn, abseits der Themen, die schon genannt wurden, die größten Wachstumshemmnisse für Österreich?

Ich denke, dass der Staat derzeit das größte Wachstumsproblem ist, weil er sich in sehr viele Bereiche hineingezwängt hat, die er früher nicht ausgefüllt hat und für die er meiner Meinung nach auch nicht zuständig ist. Dadurch wurden einerseits die privaten Anbieter aus diesen Segmenten verdrängt und andererseits eine Abgabenbelastung erzeugt, die Unternehmen und Beschäftigten die Luft abschnürt. Auch das staatliche Defizit, drückt auf die Zukunftsaussichten. Wenn wir ein Defizit bzw. einen Schuldenstand in dieser Größenordnung haben, muss ich als Unternehmer wissen, dass in naher Zukunft die Steuerlast nicht sinken kann. Die Zinslast wird weiter steigen, weil neue Schulden zu viel höheren Zinsen abgeschlossen werden, als das noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall gewesen ist.

In so einer Situation ist Entlastung schwierig, wenn ich bei den Ausgaben nicht kürze. Dementsprechend muss der Staat schauen, was die Aufgabenbereiche sind, für die er wirklich verantwortlich ist. Und den Privaten das klare Signal geben, das Budget ist in Ordnung, du kannst hier sicher investieren, und es wird nicht die nächste Steuerdebatte in wenigen Monaten geben. Wir haben aktuell wieder die Diskussion, den Ausgleich der kalten Progression, der wirklich ein Reform Meilenstein der letzten Jahrzehnte war, wieder abzuschaffen. Zu einem Drittel ist das bereits geschehen, jetzt geht es um die weiteren Zweidrittel. Das sind Belastungen, die wieder jene treffen, die arbeiten. Dann wundert man sich, dass Arbeitnehmer nicht mehr Stunden arbeiten wollen, wenn sie am Ende nur für den Staat zahlen, und nichts für sich selbst erwirtschaften.

Laut jüngster Fiskalrat-Prognose müssen wir 2028 rund 9 Milliarden Euro zusätzlich einsparen, damit wir die 3-Prozent-Defizit-Grenze nach Maastricht einhalten. Das ist eine gewaltige Summe. Wo soll man dieses Geld generieren?

Bei der Ausgabenquote, die wir haben, ist relativ klar, wo man ansetzen muss. Man kann in Österreich gar nicht so viel Steuern einheben, dass man ein ausgeglichenes Budget bekommen würde, wenn wir eine Ausgabenquote von 55 Prozent des BIP haben. Wir verzeichnen jedes Jahr ein Corona-Pandemie-Ausgabenpaket auf Staatsseite ohne Corona-Pandemie. Das ist nicht argumentierbar. Jetzt redet die Regierung von Altlasten. Wenn es wirklich Altlasten wären, könnte man diese einfach beenden und jede Förderung, die die letzte Regierung beschlossen hat, auslaufen lassen. Das tut man aber nicht.

Stattdessen hat die Regierung viele Kürzungen wieder zurückgefahren. Sie hat die Bildungskarenz abgeschafft und dann teilweise wieder eingeführt. Man hat den Reparaturbonus abgeschafft und eine Geräte-Retter-Prämie wieder eingeführt. Man hat die nicht abgerufenen Milliarden für den Breitbandausbau gekürzt und anschließend im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur Stimulierung der Wirtschaft wieder erhöht. Es wurde im Budget schon viel herumgetrickst und die großen Kostenblöcke fehlen abseits des Klimabonus bei der Konsolidierung weitgehend.

Was wären diese großen Kostenblöcke?

Der demografische Aspekt, sprich die Pensionen, hier muss man etwas machen. 35 Milliarden Euro im Bundesbudget fließen jedes Jahr als staatlicher Zuschuss in die Pensionen. Das ist rund ein Viertel des Bundesbudgets. Wenn so viel in einen Bereich fließt, dann ist klar, dass an anderer Stelle das Geld knapp wird. Auch die Zinsen werden steigen. Das kann man aber nicht kurzfristig verändern. Der Föderalismus ist zudem reformbedürftig. Es ist schwierig zu sagen, wir haben jetzt einen Stabilitätspakt, der festschreibt, wie viel sich welche Gebietskörperschaft verschulden darf und 2026, ein Jahr später, verhandeln wir dann darüber, welche Aufgaben diese Gebietskörperschaft eigentlich haben soll. Wir wissen schon, wie viel Geld sie ausgeben darf und wie viel Schulden sie machen darf. Wir wissen nur noch nicht genau, was sie eigentlich machen soll. Das ist von der Reihenfolge her nicht ideal.

Im besten Fall ist eine Föderalismusreform mit mehr Einnahmenautonomie verbunden. Das zeigen internationale Beispiele, z. B. in Schweden und der Schweiz. Mehr direkte Einnahmenverantwortung sorgt für einen sorgsameren Umgang mit Steuergeld. Auch bei den Förderungen ist sicherlich viel Geld zu holen. Wir fördern doppelt oder dreifach und wir wissen meist auch nicht, ob die konkrete Förderung überhaupt ökonomisch sinnvoll war, weil wir sie schlichtweg nicht evaluieren. Durch mehr Digitalisierung könnte man auch Personal in der Verwaltung einsparen, aber auch das passiert nicht.

Bis 2030 gibt es den Plan der Regierung 540 Millionen Euro bei dem Personal im öffentlichen Dienst einzusparen.

Wenn man sich den Strategiebericht des Budgets anschaut, steigen die Planstellen in der Bundesverwaltung über die gesamte Periode betrachtet. Es ist zum ersten Mal seit Jahren, dass das Bundespersonal steigen soll. Es mag sein, dass wir „sparen“, weil wir möglicherweise weniger zusätzliches Personal einstellen, als geplant war. Entbürokratisierung macht nur dann budgetär Sinn, wenn damit auch Personalabbau einhergeht. Nur dann spart man Geld im System.

Auf der Unternehmensseite hilft es auch, wenn die Unternehmen nicht den damit verbundenen Arbeitsaufwand haben. Aber nachdem das offenbar alles Einzelmaßnahmen sind, die nicht zusammenwirken, ist es schwierig, große makroökonomische Effekte auszulösen. Es mag viele gute Ideen geben, aber sie sind zu wenig durchgeplant und zu wenig abgestimmt.

Am Ende wird die Verwaltung nur dann günstiger, wenn man auch Personal abbaut und das ist eben nicht geplant.

Hanno Lorenz

Das bedeutet, Sie sehen das erste Deregulierungspaket von Staatssekretär Sepp Schellhorn nicht als guten Start in die Entbürokratisierung?

Jede Entbürokratisierungsmaßnahme ist etwas Positives, wenn Dinge wirklich vereinfacht werden. Dieses Paket besteht aber vor allem aus vielen Überschriften und Sepp Schellhorn hat selbst gesagt, dass es nicht den einen großen Wurf darstellt. Am Ende wird die Verwaltung nur dann günstiger, wenn man auch Personal abbaut und das ist eben nicht geplant.

Die Agenda Austria hat vor kurzem den Architekten des argentinischen Entbürokratisierungsmodells, Federico Sturzenegger, zu sich eingeladen. Was kann Österreich vom argentinischen Modell lernen?

Es ist schwierig, Länder direkt zu vergleichen, weil sie doch Unterschiede haben. Aber ich habe das Gefühl, in Österreich gibt es den Glauben der Politik, dass man mit Reformen Wahlen verliert. Die letzte Regierung müsste, weil sie keine größere Reform gemacht hat, demnach dann den Platz 1 einnehmen. Offenbar gewinnt man Wahlen aber auch nicht durch Reformverschleppung. Was Milei und Sturzenegger jedenfalls gezeigt haben, ist, dass man mit Reformen durchaus auch Wahlen gewinnen kann. Dass man, wenn man diese der Bevölkerung erklärt, durchaus Akzeptanz findet. Sturzenegger hat es natürlich auch strategisch sehr geschickt angelegt. Er hat damals das Programm gar nicht für Milei geschrieben, sondern für einen Konkurrenten. Aber er hat sich im Prinzip schon vor der Wahl zwei Jahre lang jedes Gesetz mit einer Expertengruppe angesehen. Welche Gesetze machen Sinn, welche Gesetze sind kontraproduktiv, welche müsste man reformieren, damit man modern, effizient etc. ist, und welche Gesetze müssen wir behalten. Und welche gehören ersatzlos gestrichen. Mit diesem ganzen Katalog ist er schon in die Regierung gegangen. Das heißt, wenn ein Staatssekretär effizient deregulieren wollen würde, dann hätte er eigentlich schon ein Reformpaket fertigstellen müssen, bevor er sein Amt antritt. Und müsste die jeweiligen Punkte nachher nur noch im Parlament oder im Ministerrat durchbringen, aber im Prinzip wäre er fertig. Da beginnt also schon der Konstruktionsfehler.

In Argentinien hatte man schon eine Liste der Dinge aufgesetzt, die man streichen würde, mit ganz klar ausformulierten Gesetzesänderungen, sodass viele Interessensgruppen auch gar nicht mehr intervenieren konnten. Sie wurden von der Geschwindigkeit der Umsetzung überrumpelt. Diese Gefahr ist in Österreich leider sehr überschaubar.

Sie glauben also nicht an den großen Wurf der Reformpartnerschaft?

Das Problem der Regierung ist, dass wir schon so lange über dieselben Themen reden, ohne, dass es eine Regierung angegangen hätte. Nun gibt es möglicherweise schon Maßnahmen, die in anderen Legislaturperioden als großer Schritt empfunden würden. Doch, weil wir so lange gewartet haben, sind sie mittlerweile trotzdem zu wenig. Das ist das große Dilemma. Wenn man es schafft, die Gesundheitsagenden oder die Bildungsagenden zu zentralisieren bzw. dezentralisieren oder zumindest zu klareren Strukturen ohne Doppelgleisigkeiten zu kommen, würde das natürlich die Effizienz deutlich verbessern. Man könnte in der Verwaltung sparen, sich bei den Finanzierungsströmen besser abstimmen, damit gebaut wird, was tatsächlich gebraucht wird und nicht mehr, was den Landesregierungen am meisten Geld bringt. Das gleiche gilt beim Bildungssystem. Wenn dieses auf einer Ebene gesteuert und bezahlt wird, kann man Themen besser lösen, anstatt immer mit dem Finger auf die jeweils andere Ebene zu zeigen. 2026 ist aber das Jahr, wo die Regierung liefern muss. Nächstes Jahr steht sich die Politik dann wieder mit Regionalwahlen selbst im Weg.

Auch die Industriestrategie steht vor ihrer Finalisierung und soll Mitte Jänner präsentiert werden, welche Impulse für den Standort erwarten Sie bzw. welche Maßnahmen wären für Sie ganz oben auf der Wunschliste?

Wir haben dieses Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an zwei von drei Ökonomen verliehen, die sich damit beschäftigen, wie moderne, entwickelte Volkswirtschaften wachsen. In keiner ihrer Vorschläge kommt vor, dass der Staat mehr Förderungen vergeben soll. Es kommt nirgends vor, dass wir mehr regional einkaufen sollten, um uns strategisch unabhängig zu machen von anderen Weltregionen. Von daher ist mein Wunsch, den tatsächlichen Vorschlägen dieser Herren zu folgen und den Staat aus der Wirtschaft herauszuziehen. Wo der Staat fördert, manipuliert er auch den Markt. Wenn wir nicht konkurrenzfähige Unternehmen mit uns herschleppen, in denen keine produktive Wertschöpfung geschaffen wird, schadet das natürlich dem Wohlstand.

Ließe man diese Unternehmen sterben und ihre Ressourcen freisetzen, könnte sich eine positive Dynamik entwickeln und auch die Produktivität zunehmen. Das ist aber nicht zu erwarten, weil die Arbeitslosigkeit kurzfristig ansteigen würde, und in Österreich sucht man immer einen sofortigen Ausgleich. Man würde gerne allen etwas Gutes tun, aber es darf niemand darunter leiden und Reformen haben typischerweise immer Gewinner und Verlierer. Dass man jetzt Zukunftsbranchen evaluiert, mag okay sein, aber der Staat ist eigentlich der falsche Ansprechpartner, um diese auszuwählen und zu sagen, wo die Reise hingeht. Ich würde lieber eine generell bessere Wettbewerbsfähigkeit des ganzen Landes herstellen wollen. Dann wird der Markt diese Branchen, in denen Österreich seine Stärken hat, entwickeln. Die Zielsetzung der Politik zu überlassen, halte ich für gefährlich.

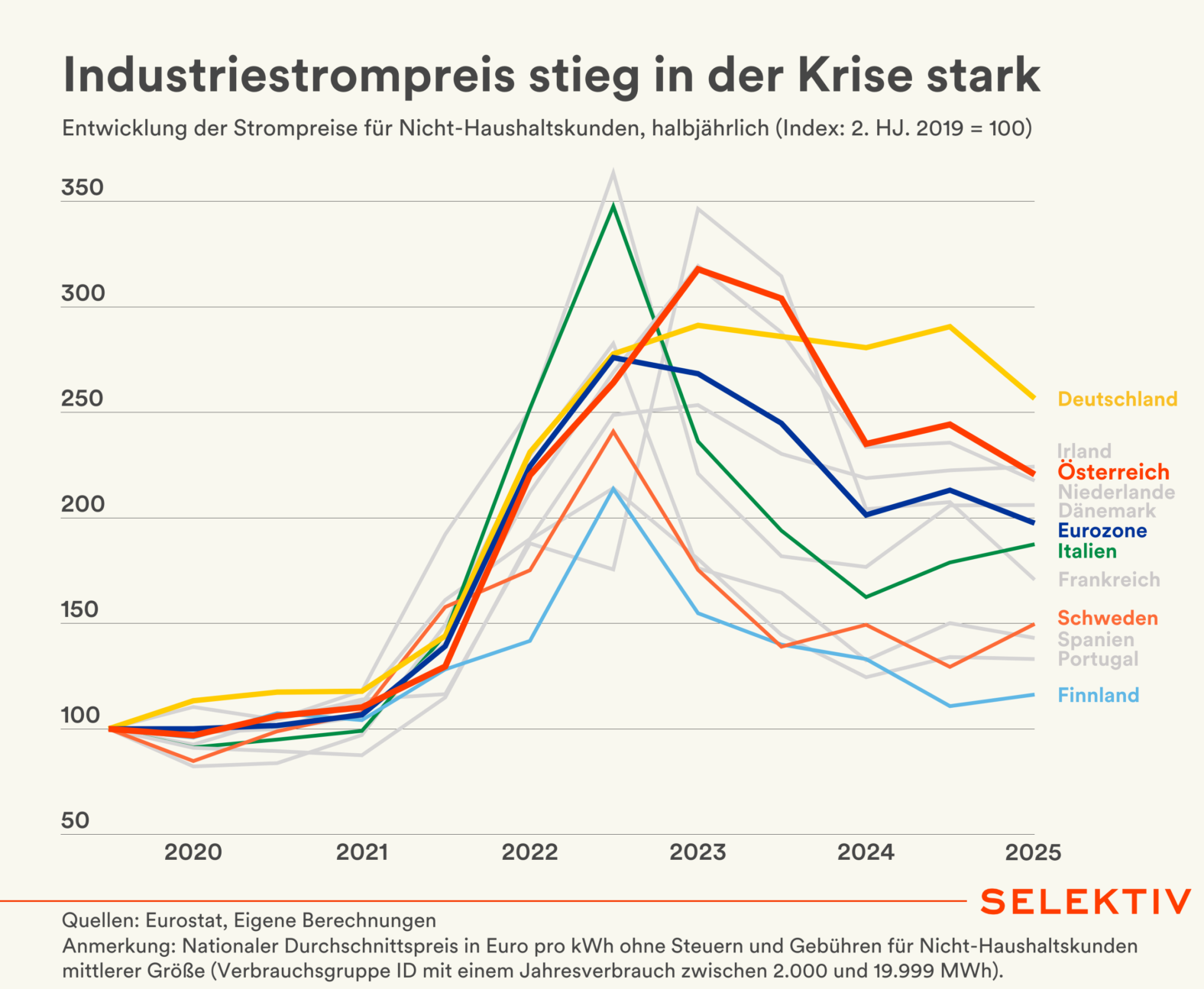

Aktuell wird über die Einführung eines Industriestrompreises nach dem Vorbild Deutschlands diskutiert. Soll Österreich hier nachziehen?

Rein ordnungspolitisch ist das keine gute Idee. Das Problem ist, dass Deutschland, das bereits fix plant und wir natürlich einen Nachteil gegenüber ihnen haben, sobald es dort in Kraft tritt. Als temporäre Überbrückungsmaßnahme kann man das schon machen, wenn wir zugleich eine Reform des Energiemarktes vorantreiben und wissen, dass diese in fünf Jahren greifen wird. Dann kann man darüber reden. Ansonsten besteht die Gefahr einer Daueralimentierung oder eines akuten Preisschocks, wenn man die Maßnahme wieder abschaffen sollte, wie wir das bereits am Beispiel der Strompreisbremse sehen konnte. Dadurch verhindere ich die Abwanderung der Industrie nicht, ich verzögere sie allenfalls. Damit ich sie verhindere, müsste ich eben auch andere strukturelle Maßnahmen ergreifen, von denen ich aber bisher nichts gehört habe.

Eine strukturelle Maßnahme wären z. B. mehr Freihandelsabkommen, damit wir verlorene Absatzmärkte, wie die USA, ersetzen können. Ist die ablehnende Haltung der Bundesregierung gegenüber dem Mercosur-Abkommen ein falsches Zeichen?

Es ist ein Fehler in der Außenkommunikation Österreichs als exportorientiertes Land. Auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, die massiv vom Freihandel profitiert und dennoch sehr skeptisch ist.

Glücklicherweise, könnte man sagen, spielte in diesem Fall die österreichische Meinung keine Rolle. Trotz einer falschen Entscheidung wird man von den Wachstumsimpulsen des Mercosur-Abkommens profitieren. Allerdings halte ich es für falsch, den Deal durch Milliardenzahlungen an die europäische Landwirtschaft abzutauschen.

2027 visiert die Regierung eine Lohnnebenkostensenkung an, wenn das Budget diese zulässt. Eine häufige Kritik, dass diese primär die Arbeitgeberseite entlastet und nicht die Arbeitnehmer. Ist das korrekt?

Es hängt immer von den konkreten Gegebenheiten ab, wie die Verteilung sich gestaltet. In einem relativ knappen Arbeitsmarkt wie derzeit, indem Arbeitskräfte fehlen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Arbeitnehmer früher oder später in einem hohen Maß hiervon profitieren. Dass es nur den Unternehmern zugutekommen würde, ist ziemlich ausgeschlossen. Wissenschaftliche Studien geben hier eine Bandbreite an, aber es ist nie 100 Prozent das eine oder 100 Prozent das andere.

Ich halte aber schon diese Betrachtungsweise für völlig verkehrt. Es geht nicht um Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber. Gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen in einem Zusammenspiel. Das heißt, für den Arbeitgeber müssen die Rahmenbedingungen stimmen, in Österreich zu wirtschaften und es muss rentabel sein, Arbeitnehmer anzustellen. Eine Lohnnebenkostensenkung würde hier jedenfalls einen positiven Beitrag leisten, sei es durch mehr Arbeitsplätze oder höhere Nettolöhne. Stattdessen haben wir in Österreich den typischen Klassenkampf. Die Wahrheit ist aber: Es ist nicht Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, sondern es ist Staat gegen Arbeitgeber und gegen Arbeitnehmer.

Es ist nicht Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, sondern es ist Staat gegen Arbeitgeber und gegen Arbeitnehmer.

Hanno Lorenz

Kurz vor Weihnachten einigt sich die Regierung auf eine steuerliche Entlastung arbeitender Pensionisten. Ist das der erste richtige Schritt, um längeres Arbeiten im Alter zu attraktivieren?

Ich bin mir nicht sicher, ob das einen großen Effekt auslöst. Es würde meiner Meinung nach nur Sinn machen, wenn ich es mit einer Anhebung des Pensionsantrittsalters verbinde. Wir stellen jetzt eine Gruppe besser, die in vielen anderen Ländern ohnehin normal im Arbeitsmarkt tätig wäre. Wie viel man sich hier tatsächlich spart, ist eine offene Frage. Auch hier gilt: Den Bürgern mehr Geld von ihrer Leistung zu lassen, ist immer gut. Die Dringlichkeit wäre aber an anderer Stelle größer gewesen. Gut wäre eine beispielsweise ein Flat Tax für alle Arbeitnehmer gewesen.

Was müsste 2026 geschehen, damit Österreich die wirtschaftliche Trendwende schafft? Geopolitisch, innenpolitisch, auf EU-Ebene?

Ich bin kein Freund davon, alles auf externe Faktoren zu schieben. Natürlich kann man darauf hoffen, dass das deutsche Investitionsprogramm möglicherweise Österreich mit nach oben zieht. Man kann darauf hoffen, dass der Ukraine-Krieg beendet wird und dass die Amerikaner merken, dass ihre Zollpolitik doch nicht so das Genialste für ihre eigene Wirtschaft ist. Aber das sind alles Hoffnungen auf externe Effekte. Das halte ich für keine gute Strategie als Regierung.

Die Regierung sollte zumindest eine große Maßnahme umsetzen, um zu zeigen, sie ist reformfähig. Mir helfen viele kleine Schritte nicht, wenn ich sie nicht effektiv sehe und oftmals zu spät kommen. Das ist für gewisse Gruppen eine marginale Entlastung, aber es ist eben keine strategische Verbesserung des Standorts. Kosmetik, die die Grundprobleme nicht löst, wird nicht reichen. Eine große Reform würde zeigen, es geht etwas voran und auch bei Unternehmen das Vertrauen schaffen, in den Standort zu investieren. Wenn wir nicht investieren, werden wir die Trendwende nicht schaffen.